自閉スペクトラム症と診断された息子の過度な偏食で悩んでいる母親「偏食がひどくて栄養がちゃんととれていないのではないかと心配。成長面に影響が出てこないが不安だわ。偏食の原因はなんだろう?どうやって対応してあげたら、もう少し食べられるようになるのかも知りたい。」

そんな疑問にこたえます。

発達障害をもつ子の偏食の問題について以下の4つのポイントから解説します。

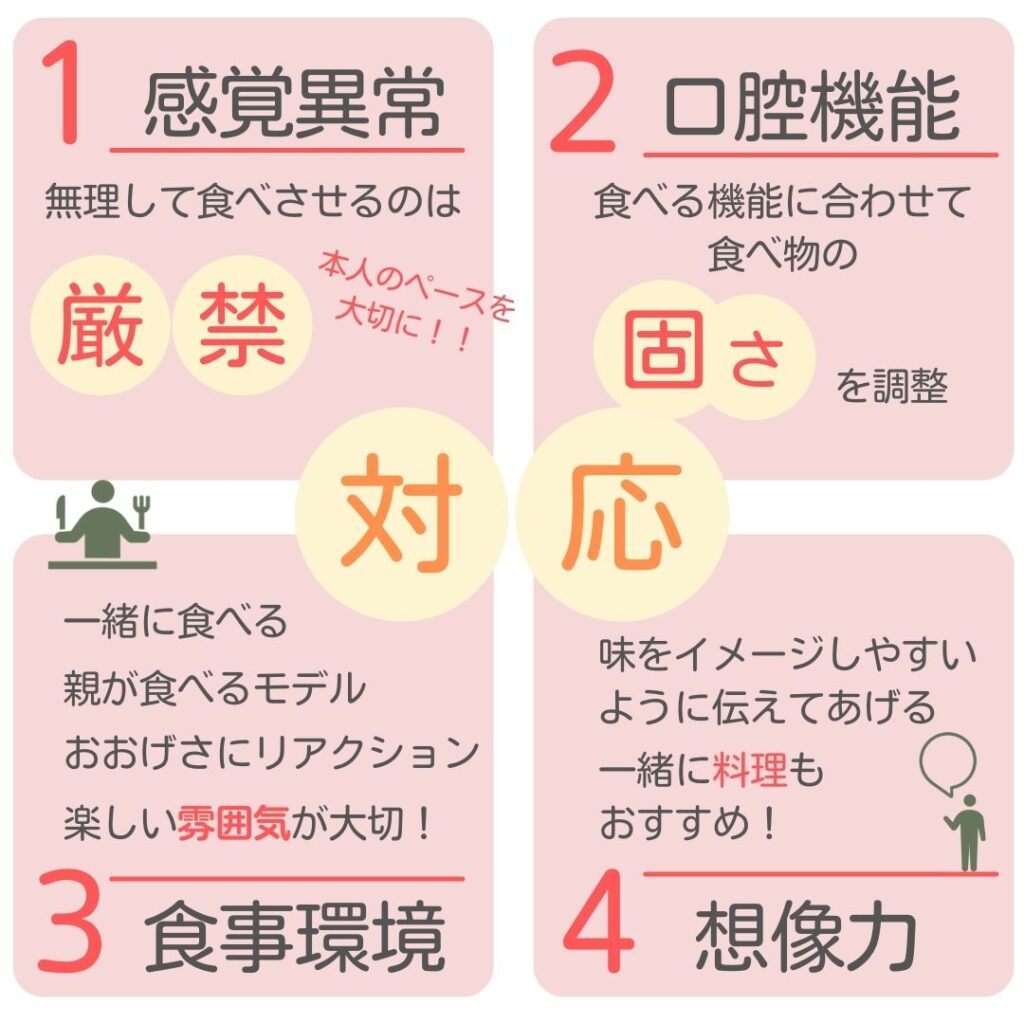

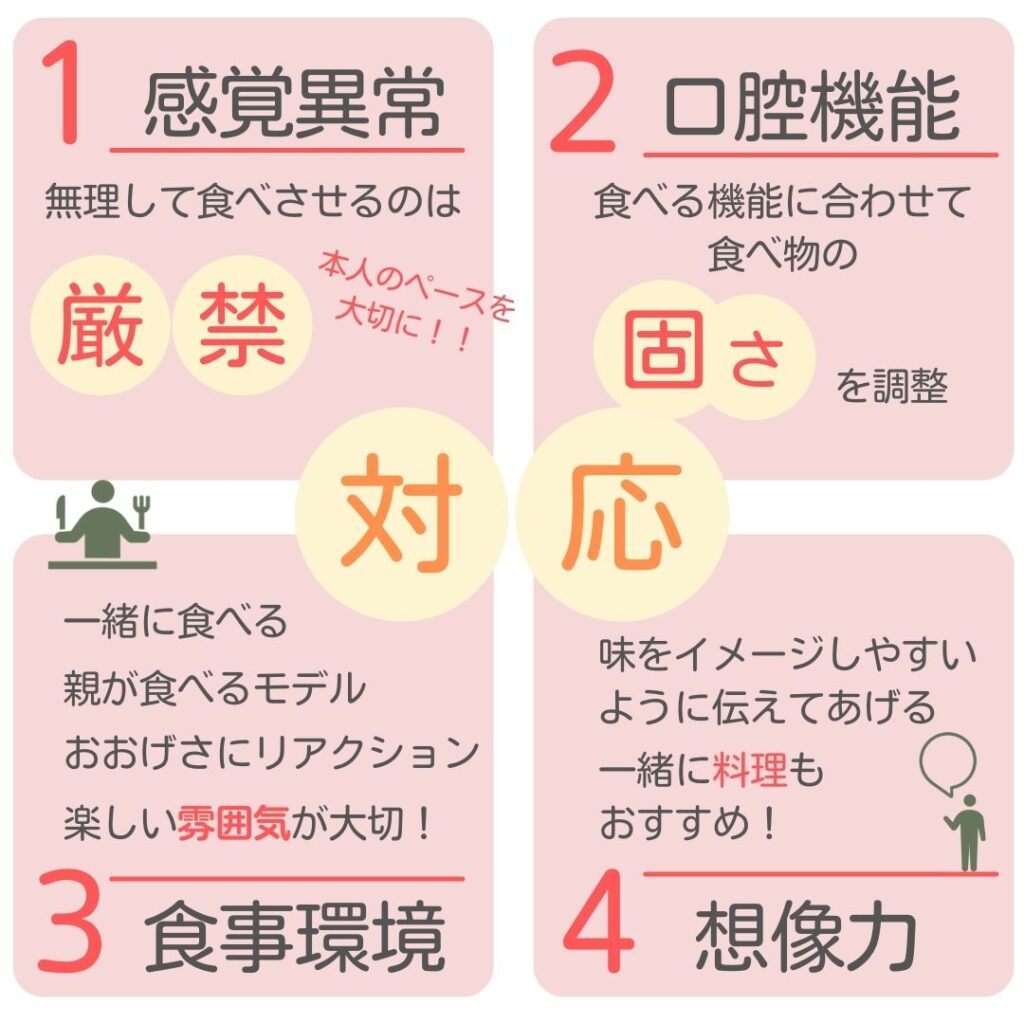

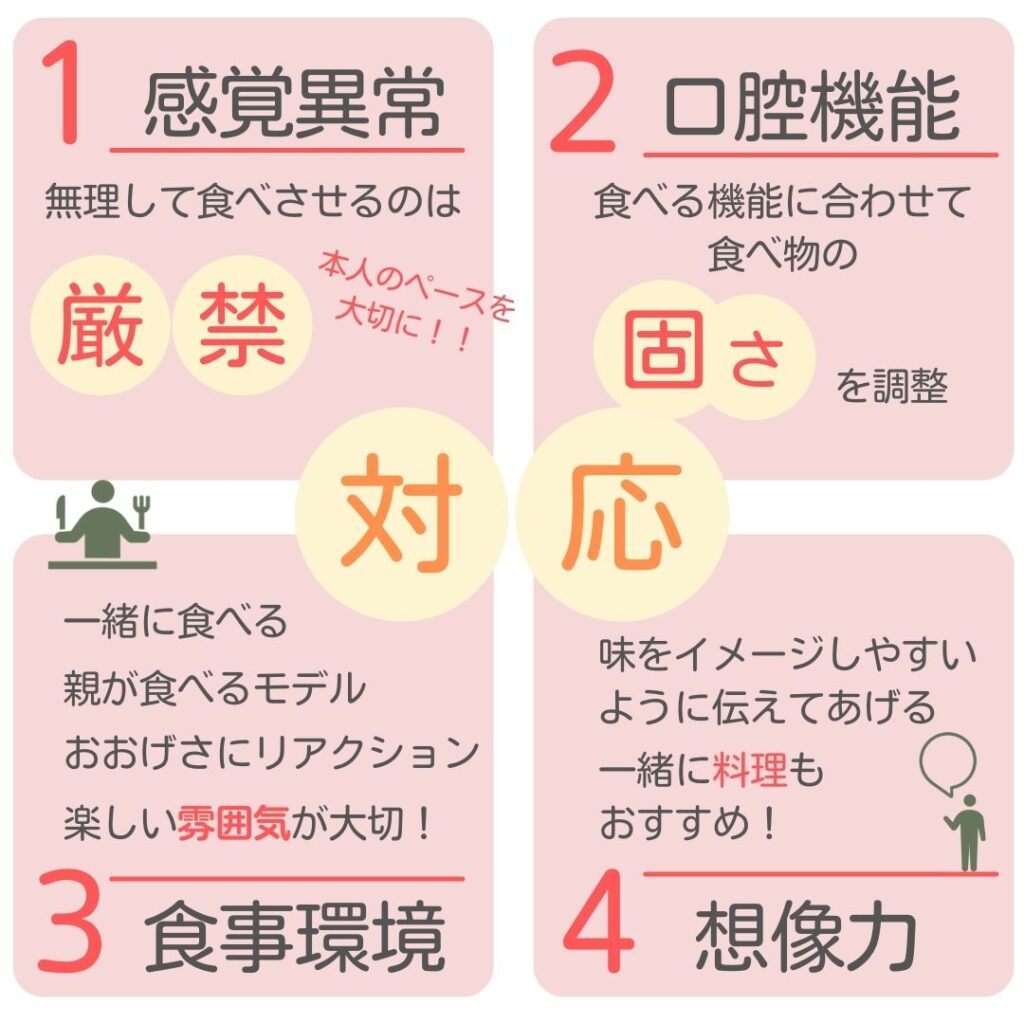

感覚の異常に関しては無理をせず、口腔機能が未熟な場合には食事の固さを工夫してあげましょう。

加えて、大人が食べるモデルを見せることや、認知特性への配慮を行うことが大切と考えます。

そして、なによりも

「食事の時間が楽しい」

ということを大切に、あせらず、あきらめず、ゆっくり、じっくり、取り組んでいけたらと思います。

私は上記のように言語聴覚士(ST)という資格で発達障害児の支援を15年以上行ってきました。その中で、偏食の相談もたくさん受けてきました。その経験と知識から、偏食の問題について解説します。

最後まで読んでいただき、偏食改善の糸口をつかんでほしいと思います。糸口がつかめれば、お子さんの偏食に対する考え方に少し自信が持てるはず。

そうなれば、お子さんとの食事の時間を楽しめるようになるのではないでしょうか。

それでは、さっそくはじめましょう。

目次

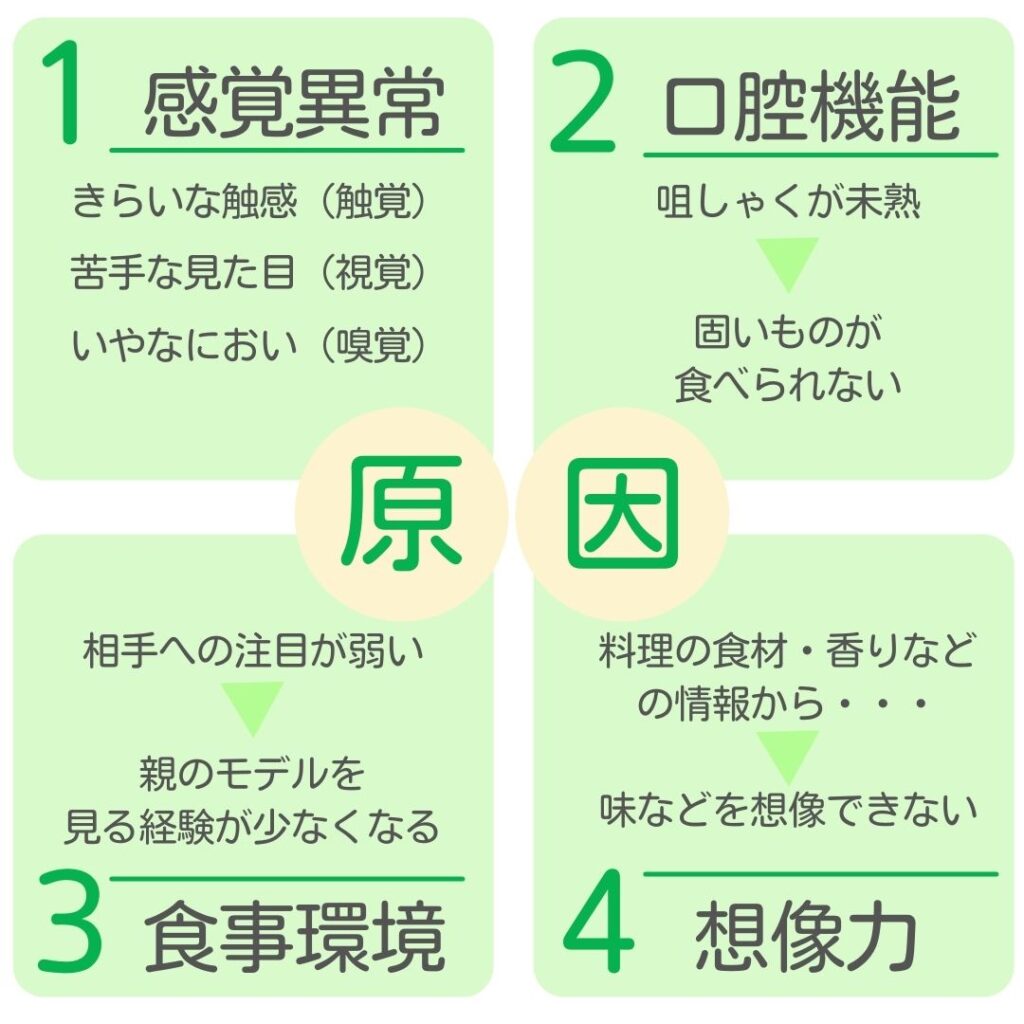

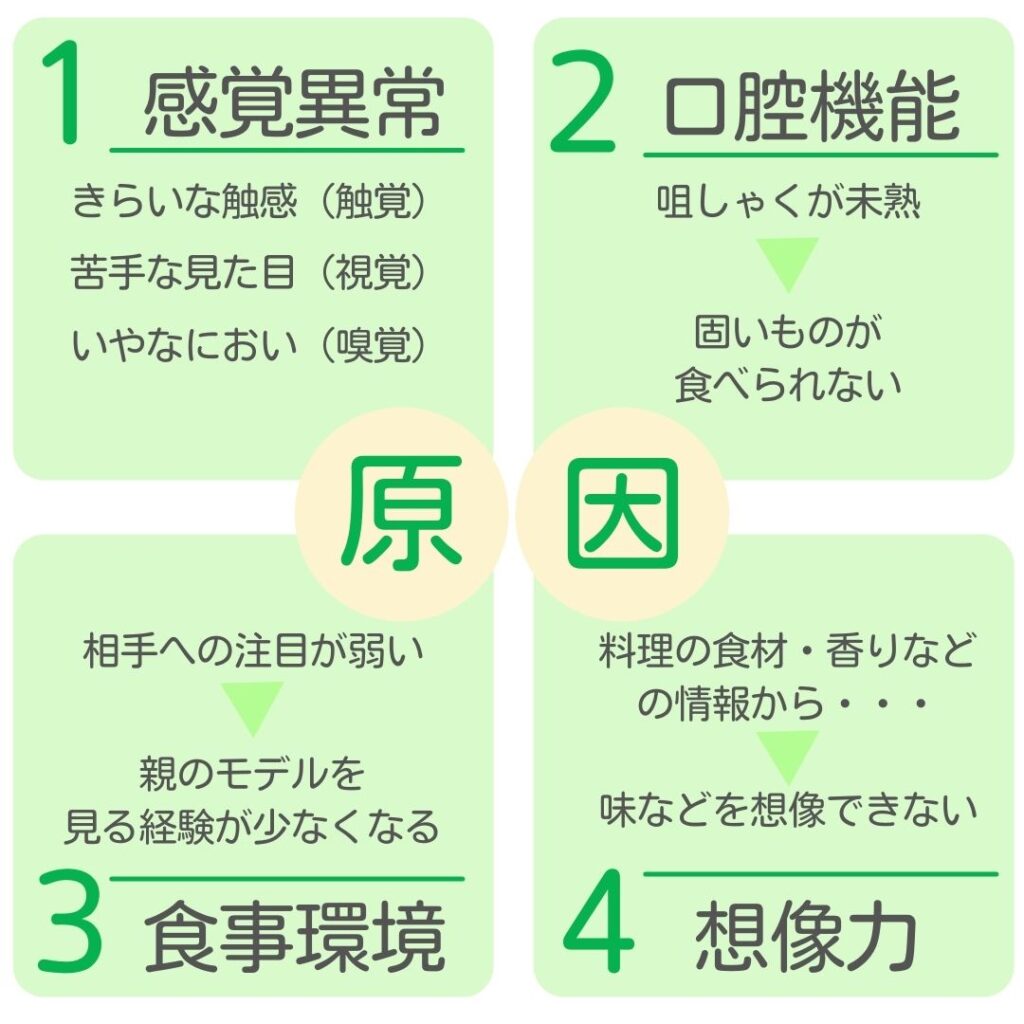

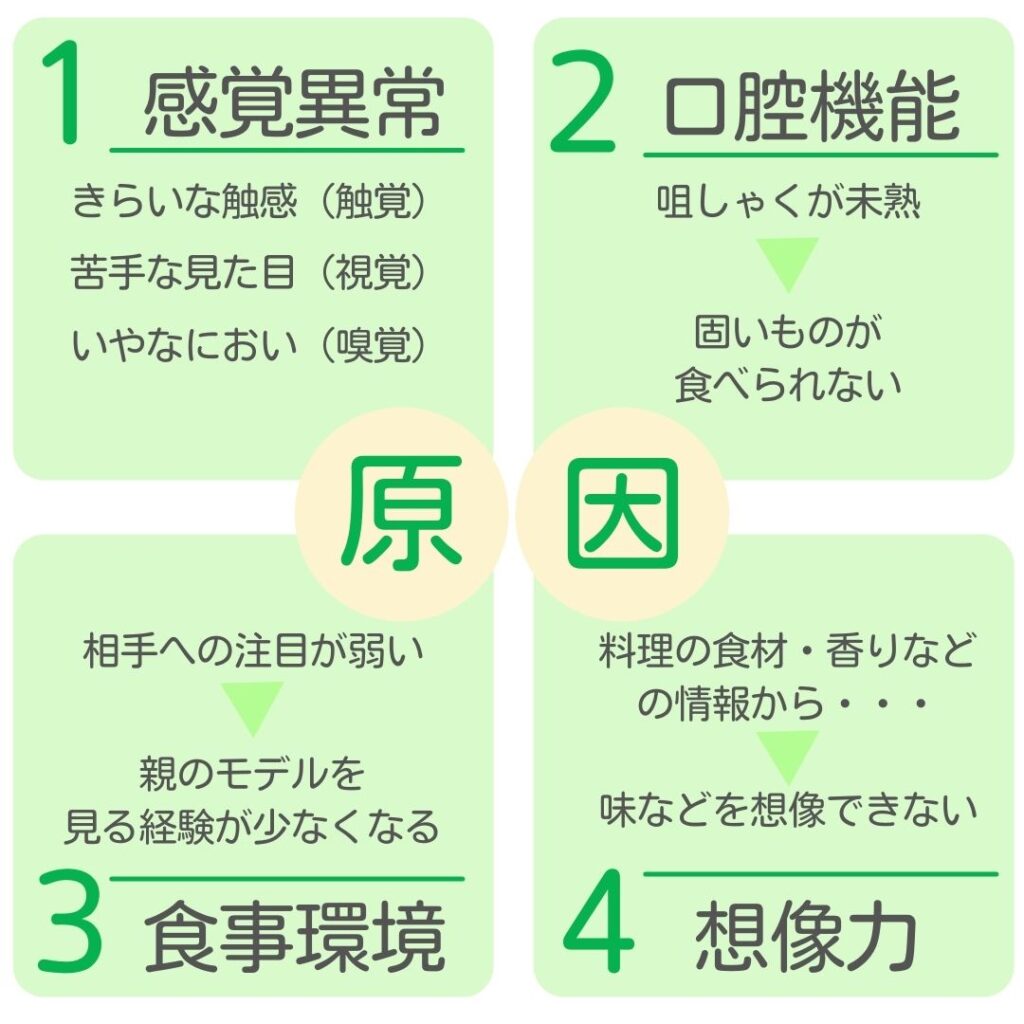

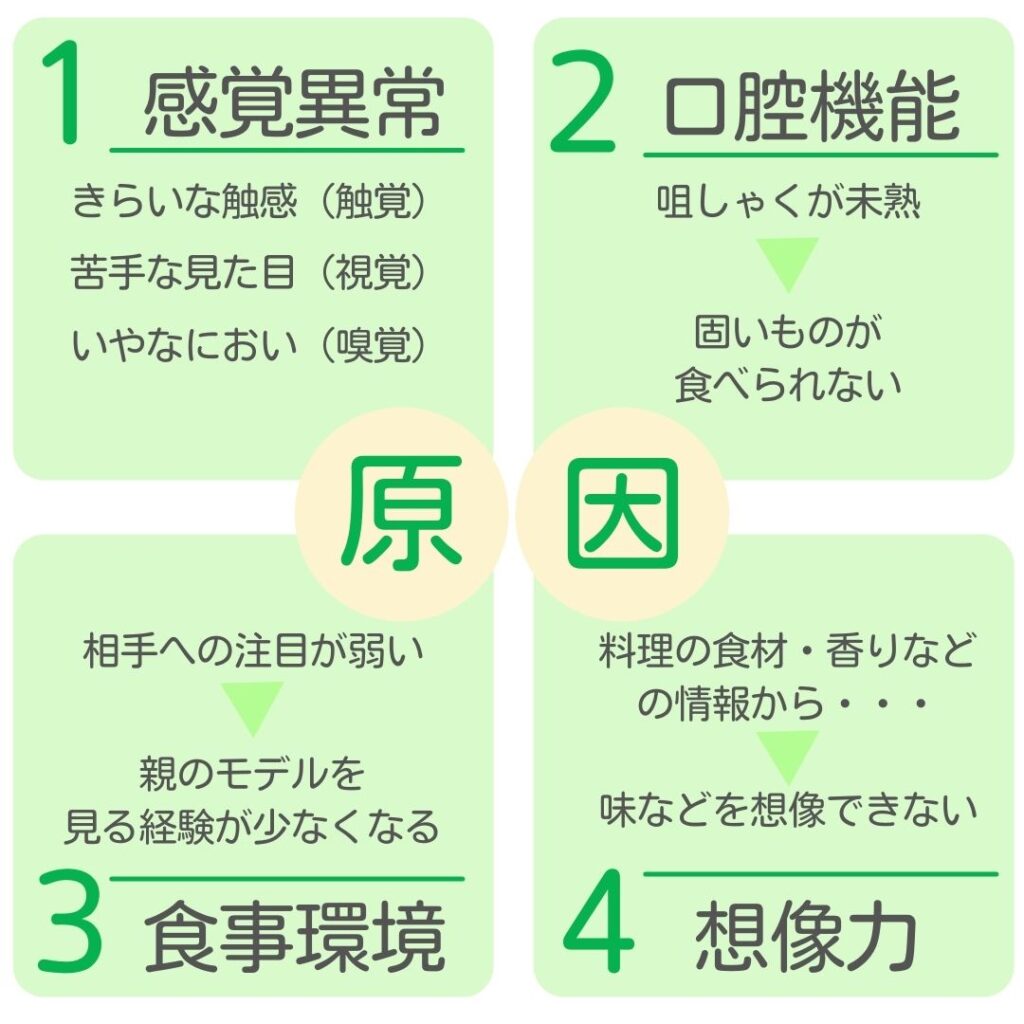

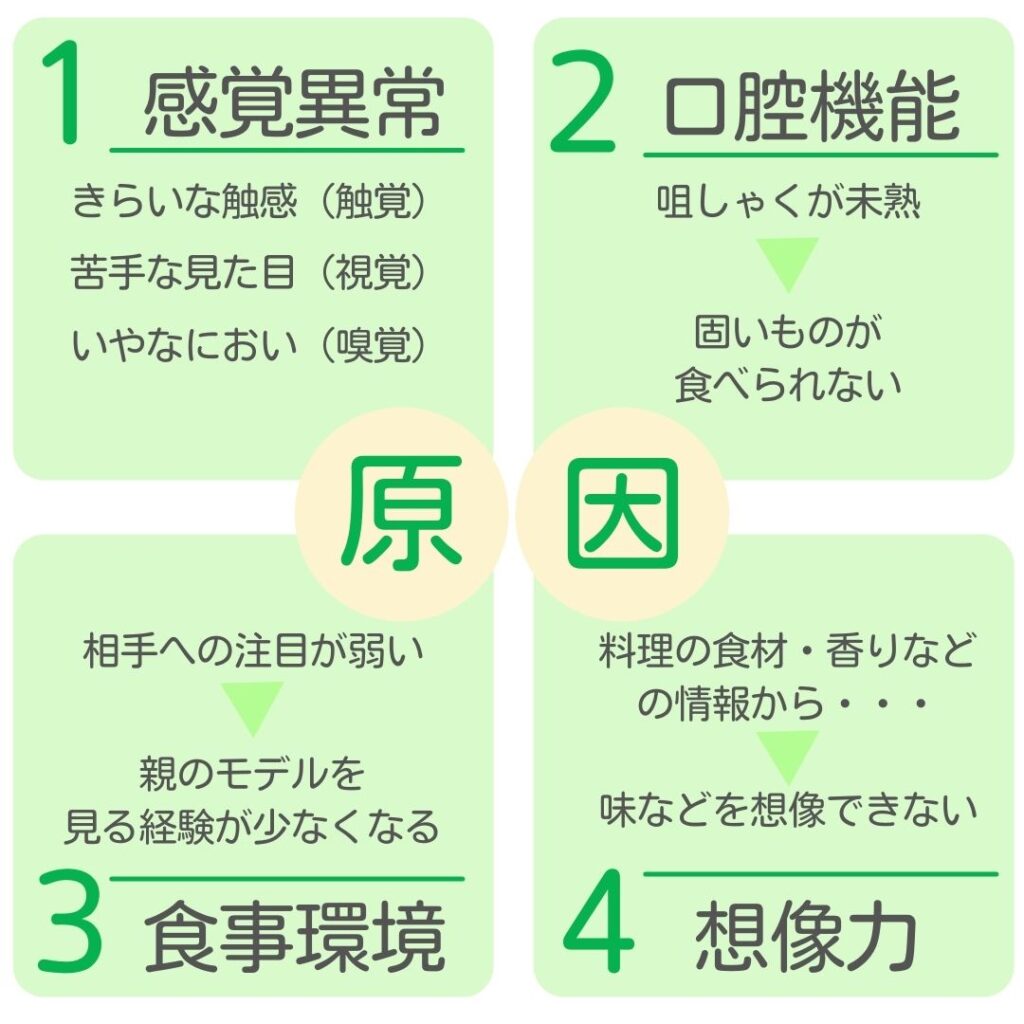

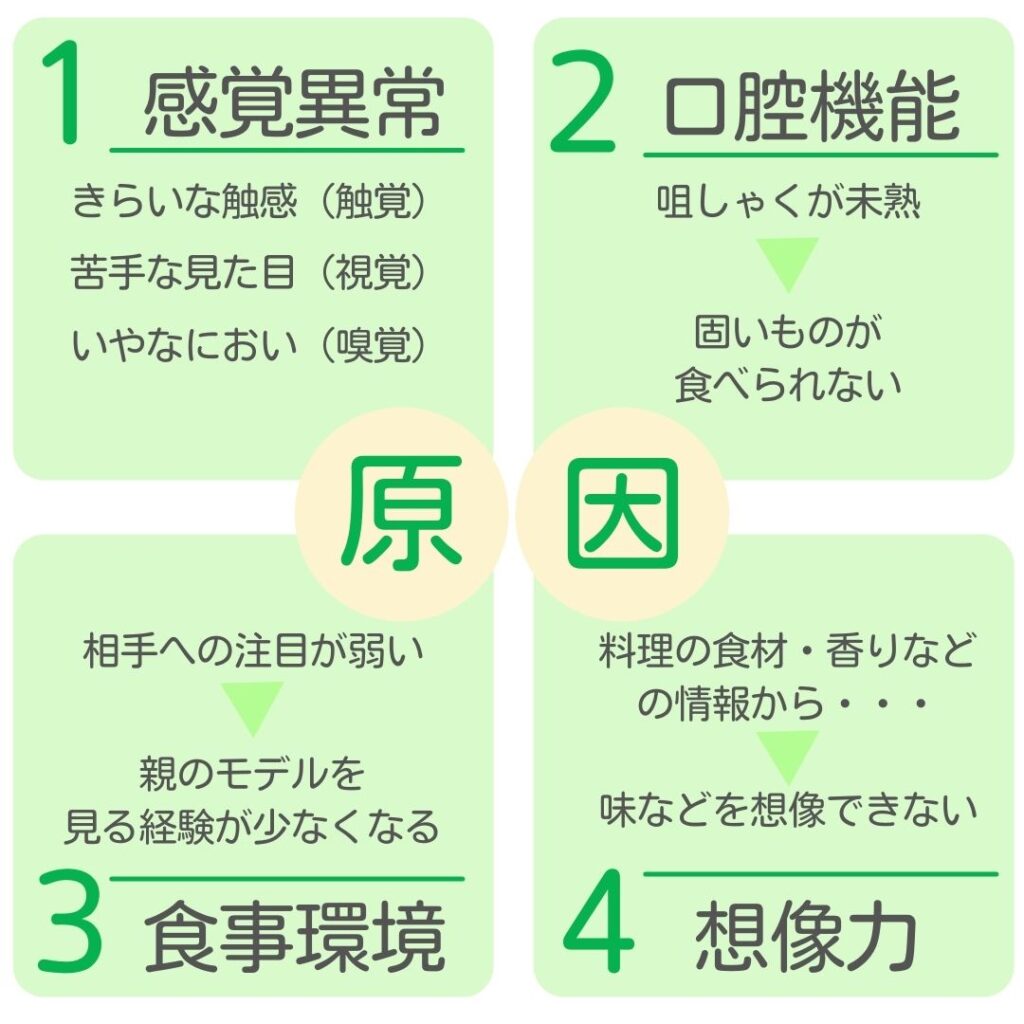

発達障害をもつ子の偏食の原因

発達障害の中でも、自閉症スペクトラム症をもつお子さんでは偏食を示しやすく、偏食につながる要因として味覚や嗅覚、食感に対する感覚異常との関連や咀嚼等の口腔機能の未熟さが指摘されています(例えばKuschner et al., 2015)。本記事では、その他に食事環境や想像力の苦手さについても解説します。

自閉スペクトラム症のお子さんが示す偏食は、定型発達のお子さんに比べて長引くことが多いようです(Fodstad et al., 2008)。

このような長引く偏食は家族への負担も大きく、食事中の親のストレスにもつながりかねないため、必要に応じて支援や手立てが必要となる場合があります。

感覚異常による影響

発達障害の中でも、特に自閉スペクトラム症をもつお子さんでは、感覚異常と偏食の関連が指摘されています(髙橋、2012)。

特に、食べない理由については「食感」「見た目」が多く、「触覚」「視覚」との関連が強いようです。

ただし、仮に同じ診断名であったとしても、お子さんによって苦手な感覚は異なることが多いため、個別の判断が必要です。

好きな/嫌いな食べ物の中で、共通点はないでしょうか?

カリカリした食感が好きだったり、ベタベタ・ヌルヌルしたものは嫌がったりと、食べ物ごとの反応をまとめてみて、食感や見た目などの共通点があるようなら、感覚異常との関連が強い偏食なのかもしれません。

口腔機能の未熟さによる影響

発達障害をもつ子の中には、舌などの口を動かす機能(口腔機能)が未熟なお子さん達がいます(髙橋、2010)。

そして、その中には、口腔機能が未熟なため、固形物を食べることを嫌がっているお子さんもいます。

固さがあっても、おせんべいのような「バリッ」と割れるものは食べられても、お肉のように置く場ですりつぶすような咀嚼が必要になってくると処理が難しくなります。

咀嚼機能の未熟なお子さんの場合には、詰まらせてしまいそうな怖さから食べることを拒否している部分もあるかもしれません。

食事環境による影響

近年、発達障害の有無に関わらず、食事環境が食習慣に影響を与えるとする研究報告が数多くあります。

偏食を招きやすい食時環境としては、子どもが親と一緒に食事をとっておらず、親のモデルを見る機会が少ない環境があげられています(Emmett et al., 2018)。

この親子の食事の機会が偏食に影響すると指摘している研究は海外の報告ですが、日本でも核家族化が進み、子どもたちの孤食が問題にもなっていますので、他人事ではありません。

そして、特に自閉スペクトラム症のお子さんたちは、相手に注目することの苦手さや、相手の真似をすることへのモチベーションのあがりにくさをもつ子たちも多い印象です。

親子で一緒に食卓を囲んでいたとしても、親が食べている姿に注意が向きにくく、注意が向いたとしても「僕も真似して食べよう」とするモチベーションにつながりにくいといったことも偏食に影響しているかもしれません。

想像力(イメージする力)の苦手さの影響

自閉スペクトラム症のお子さんの中には、想像力に苦手さをもつお子さんも少なくありません。

たとえば、「同じ卵でも味や食感の想像がつかずに目玉焼きは食べられても卵焼きになると食べられない」「はじめて見る食べ物は食べられない」といった状態になりやすいようです。

私たちは、初めて見る料理でも、使われている食材や香りなどからおおよその味の想像ができることが多いです。

しかし、この子たちは、想像することの苦手さ故に、味の予想がたたなかったり、見当違いな味を想像していたりするのかもしれません。

発達障害をもつ子の偏食の対応の基本

上記のように、発達障害をもつ子の偏食の原因は大きく分けて①感覚異常、②口腔機能の未熟さ、③食事環境(対人興味)の問題、④想像力の苦手さに分けられると思います。

偏食に関しては、どれか一つの原因でなるというよりは、複数の要因が組みあわさって引き起こされていることが多いように思います。

対応をしたからといってすぐに偏食が改善するといったものではなく、長期にわたって少しずつ改善してくるのを待つ必要あります。

そのため、「なんでも好き嫌いせずに食べる」といった目標を立てるとお互いにつらくなります。

「生活する上で健康上の問題が最小限になるように食べられる」という目標で、食べられるものの幅を広げていくくらいの気持ちで取り組めると良いと思います。

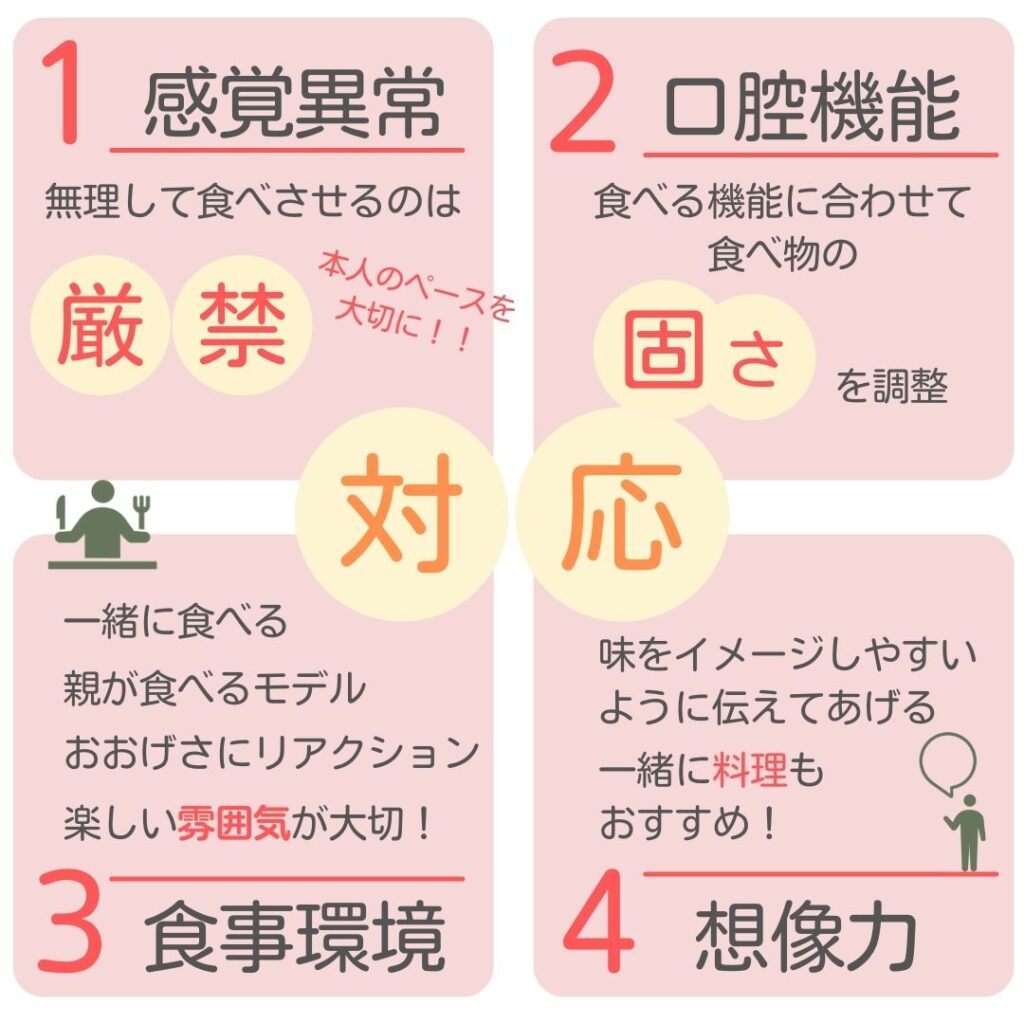

感覚異常への対応

まず、感覚異常が明らかな場合には「無理をしない」ことが大切です。

成長して分かることが増えてくることで、少しずつ受け入れられるものが増えてくることも多いです。

しかし、小さい頃に無理をしすぎるとそれが嫌な思い出として残ってしまい、問題が複雑になりかねません。

受け入れることができる感覚がみつかれば、そこから広げていくように考えていけると良いと思います。

たとえば、複数の感覚が同時に入ってくることを嫌がるお子さんは結構います。

エビフライなどは、外がサクサク、中がプリプリで本来はそれがおいしいのですが、感覚異常のある子たちには少し刺激が強すぎるのかもしれません。

エビフライの衣と中身をばらしてあげると、それぞれの食感は楽しめる場合があります。

また、冷たいものが好きといったように温度が影響している場合には、本来は温かい方がおいしいと思われる料理でも冷蔵庫で冷やしてから出してあげるなどしてあげると食べられる幅が広がることもあります。

お子さんの食べることが許せる範囲をさぐって対応してあげてください。

お子さんによっては感覚統合という考え方での関わりによって、感覚の受け取り方が改善する場合もあります。

>>感覚統合理論についてはこちらの記事へ

口腔機能の未熟さへの対応

咀嚼の機能が未熟なため、噛み切れないものなどを嫌がっているお子さんの場合には、口腔機能に合わせて、食べやすい固さの食べ物を用意してあげることで食べやすくなります。

お子さんの食べる時に口もとを観察して、食べる機能をまずは把握しましょう。

そして、食べる機能に合った固さ・形態の食べ物を出してあげることで、食べやすくなり、食べられるものの幅が広がるかもしれません。

>>口腔機能の発達についてはこちらの記事へ

食事環境による影響

親子で一緒に食べることの大切さに加えて、親が子どもに食べることへのプレッシャーをかけずに、親がおいしそうに食べ、子どもの自主性を認めるように支援することが有効だとする報告もあります(Fries et al., 2017)。

要するに、家族で食卓を囲み、楽しい雰囲気で、おいしく食事を食べる経験が、子どもの食への興味を育てるといえます。

それに加えて、特に自閉スペクトラム症のお子さんでは、親が食べている姿に注目してもらうために、少し大げさにリアクションをしながら食べて見せ、お子さんが食べている姿を認め・褒めてあげながら食事時間を楽しめると良いと思います。

想像力(イメージする力)の苦手さへの対応

想像力の苦手さがあるお子さんへは、味をイメージしやすいように伝えてあげることが必要となってくると思います。

たとえば、食事の料理を子どもが経験することで食べる量が増えたとする報告(DeJesus et al., 2019)があるように、自分の知っている食材がどのように調理されていくかといった過程を実際に見ることがイメージの助けになるお子さんもいるかと思います。

お子さんが食べることのできる食材を使った違う料理をお子さんと一緒に作ったり、作っている姿を見せたりしながら、料理に関する知識を深めてあげると、偏食にも良い影響が出てくるかもしれません。

包丁などを扱うため、料理を作ったり見せたりすることが危ない場合には、料理動画などを上手く使用してみるのも良いと思います。

発達障害をもつ子の偏食への対応の実際

療育センターでも、偏食の相談を受けることがあります。その場合に、上記の感覚の問題、口腔機能の問題、ご家庭での食事のスタイルなどを評価させて頂き、方針を立てていくことが多いです。

たとえば、上記の感覚異常と口腔機能の未熟さの両方が疑われるお子さんで、白米とそうめんくらいしか食べない偏食を示していました。ご家庭では朝は家族それぞれが起きた時間に合わせて別々に食事をとり、昼は母親がお子さんに食べさせた後に母親が食事をとる。夜は、お子さんだけが先に食べた後、父親が帰宅後に夫婦で食べる。といった食事スタイルの家庭でした。

このお子さんの場合には、食事の内容をできるだけやわらかく調理するように工夫して頂き、あまり複雑な味付けはせず、シンプルな料理から広げていけないか検討しました。具体的には、冷奴(とうふ)、ところてん、クタクタに似たうどんにそれぞれ出汁をかける程度の味付けから開始しました。朝か夜のどちらかは家族みんなで食事をとるように協力していただき、できるだけ大皿に盛りつけていただきました。大皿にしてもらったのは、親が食べている姿に注目しやすくしてもらうためです。

その結果、最初の1ヶ月くらいは食べられるものの変化はありませんでしたが、親が食べている姿をじっと見るようにはなりました。その後、少しずつ親が食べている料理にも興味を示すようになり、ふとした時に親が食べているものを一口パクッと口に入れてくれるようになってきています。まだまだ、同じ料理を食べたり、食べなかったりを繰り返していますが、新しい食べ物にチャレンジするようになってきたのは大きな成長です。

SOS Approach to Feedingというサイトで、 SOSアプローチという偏食への対応に関する2時間近くのワークショップの動画が無料で公開されています。しかし、海外サイトのため、すべてが英語です。

偏食に関する情報が少ない中、摂食嚥下障害児 親の会 つばめの会でSOSアプローチの動画の日本語版が作成されるそうです。その費用をクラウドファンディングで募っているとのことでしたので、少額ながら私も参加させていただくことにしました。動画が完成したら、ぜひ勉強させていただき、お子さんたちの力になっていけたらと思っています。

まとめ

偏食の問題を大きく以下の4つのポイントで解説しました。

- 感覚の異常

- 口腔機能の未熟さ

- 大人と一緒に食べる経験

- 料理の内容や味の想像力

偏食の問題は上記の4つでスッキリ解決とはいかないことが多いですが、改善の糸口がみえることも少なくはありません。

そして、「好き嫌いなくなんでも食べる」を目標にするのではなく、「健康に生きられる程度の栄養がとれる」を目標にまずは取り組めると良かもしれません。

かなり時間をかけながら、ゆっくり・少しずつ改善していくことが多いです。

その成長のゆっくりさに家族だけでは心が折れかけてしまうこともあるかもしれません。

そういった場合には、療育センターのスタッフなど、一緒に伴走してくれる人を見つけるのも大切かと思います。

焦らず、あきらめず、ゆっくり、じっくり、取り組んでいきましょう。

もっと情報が必要な方へ

>>感覚統合理論についてはこちらの記事へ

>>口腔機能の発達についてはこちらの記事へ