子どもの言葉の発達が心配な親「周りの子と比べて、言葉の発達が遅れているようで心配。どういう関わりが大切なのかな?情報がなくて不安、、、」

このような話題で解説していきます。

- 言語聴覚士がことばの発達を完全解説します

- ことばの発達には順序がある!

- それぞれの発達段階に必要な関わり方を紹介

この記事を書いた僕は、言語聴覚士として言語発達がゆっくりな子たちの発達をサポートしています。子ども専門に15年以上のあいだ関わってきた経験と知識から解説します。

お子さんのことばの発達が周囲と比べてゆっくりだと心配になりますよね。

この記事では、ことばの発達がどのように進むのかを解説します。

ことばの発達の順番を知ることで、『今、大切にしたい関わり』が見えてきます。そして、先の見通しが得られることで、少し不安が軽減するかもしれません。

それぞれの発達段階のところで、より詳しく解説した記事のリンクを貼ってあります。

一度、最後まで読んで頂き、発達の概要を知っていただいた上で、あなたのお子さんに当てはまるところをより詳細に読み進めて頂きたいと思って作りました。

それでは、さっそくお読みください。

目次から目的の場所に飛べるようになっています!ご活用ください。

目次

前提①:言葉の発達は3つの側面が大切

ことばの発達を考える時には、3つの側面に分けて考えるとわかりやすくなります(Instagram【ことばの3つの側面】)。

ここでは、車に例えながら解説していきます。

- 言えることば=車のスピード

- 分かることば=車のガソリン

- 伝えたい気持ち=車のアクセル

車は、ガソリンを入れて、アクセルを踏まないと動かないですよね。

ことばの発達もこれに似ています。要するに、ガソリンに相当する『分かることば』が増えて、アクセルに相当する『伝えたい気持ち』が育つ必要あります。

ことばの発達が遅いといわれるとき、『言えることば』ばかりに注目が向きがちですが、『分かることば』と『伝えたい気持ち』が育つことがとても大切です。

》言葉が話せるようになるために必要な発達とは?【結論、3つの側面が重要】

前提②:言葉のシャワーは発達に合わせることが大切

ことばの発達がゆっくりではないか?というときに、「ことばのシャワーをたくさん浴びせましょう!」と言われることも多いです(Instagram【ことばのシャワー】)。

しかし、『ことばのシャワーはたくさん浴びせれば良いというものではありません』。

実際のシャワーでも水圧が強すぎたり、熱すぎたりしたのでは気持ちよくないですよね。

ことばのシャワーも同じ。子どもの発達に合わせた内容・量で与える必要があるのです。

ましてや、ことばの発達がゆっくりな子の場合、長文でバーッとことばの刺激が与えられたのでは、やりとり自体をイヤになってしまうかもしれません。

ことばの発達で大切なのは、他者とのやりとりが楽しいという経験をたくさん積むことです。そのためには、子どもの発達に合わせた関わりをしていくことが重要です。

》【ことばのシャワー】幼児期の言葉の発達を育てるために大切な声かけとは?

前提③:聴力が言葉の発達に大切な理由

ことばの発達に心配がある場合には、まず聴力を確認することをおすすめします。

というのも、ことばは聞いて覚える側面が強いため、聞こえにくさがある場合には発達に影響が出てくるからです。

日常的に声かけが聴こえているように見えても、小さい音が聞き取りにくかったり、片耳だけ聞こえにくかったりする場合があります。

このような場合には、僕ら専門家でも生活場面の様子だけではなかなか気づくことができません。

聴力検査は耳鼻科ですることができます。大人がするような「聞こえたらボタンを押す」というような指示がわからなくても実施できる検査もありますので、耳鼻科でご相談ください。

聴力とことばの発達に関しては、以下の記事もお読みください。

子どもの発達を促すためには、『発達の状態に合ったおもちゃ』を選ぶことも大切です。

子どもたちは楽しい関わりの中で効率的に新しいスキルを学びます。イメージとしては『少し背伸びをすればできる』くらいの難易度が最適。

おもちゃの品揃えが良い店といえば、やはり「トイザらス」ですよね。

トイザらスのオンラインショップでは、会員登録しなくてもAmazonアカウントで支払いができるので簡単!

トイザらスは、ポイントサイト「モッピー」を経由すれば、2.5%ポイント還元されるのでお得ですよ。

トイザらスで2.5%還元!

「ポイントは現金・電子マネーなどに交換できますよ!」

「子どもの発達について相談したいんだけど、どこに行けばいいのかな?」

子どもの発達が心配な場合には、以下のような相談先があります。ただし、自治体によって異なりますので、保健センターや市役所の相談窓口に問い合わせてみてください。

お子さんの発達に心配なことがある場合には、ひとりで悩まずに相談してみましょう。きっと力になってくれるはずです。

- 保健センター

- 発達健診(1歳半健診・3歳健診)

- 子ども家庭支援センター

- 地域の小児科

- 療育センター

言葉の発達順序①:

言葉が出る前(前言語期)の発達で大切なこと

ことばで話せるようになるためには、『分かることば』が増え、『伝えたい気持ち』が育つことが大切です。

これらを育てるために以下の関わりが重要です。

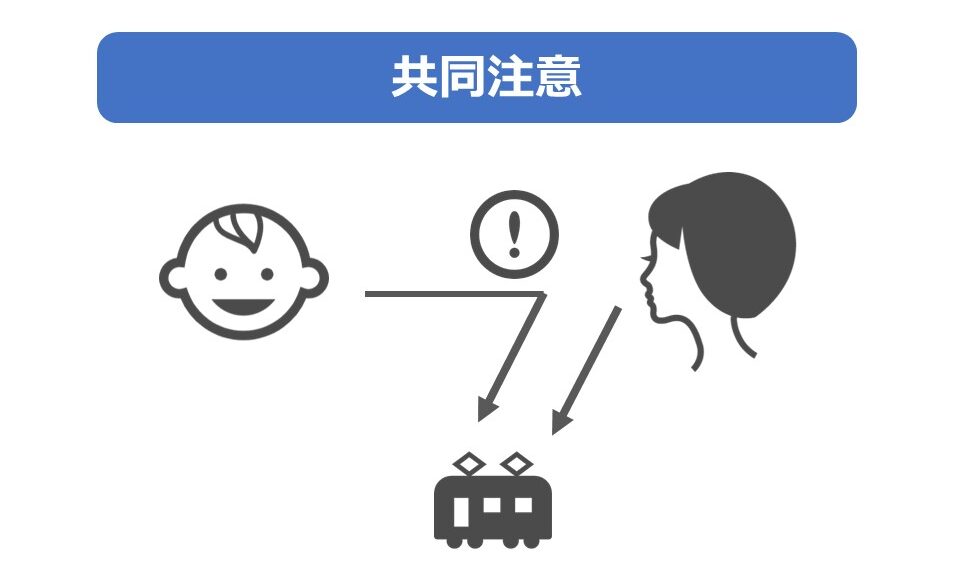

- 子どもと同じものを見る経験(共同注意)

- 身振りやジェスチャーを用いたやりとり

- 自分の表現が理解される経験

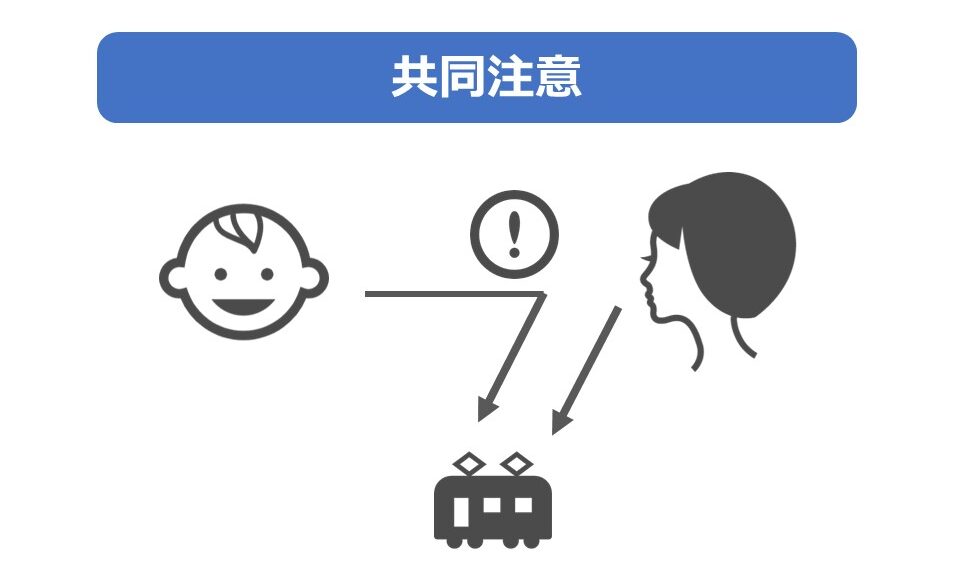

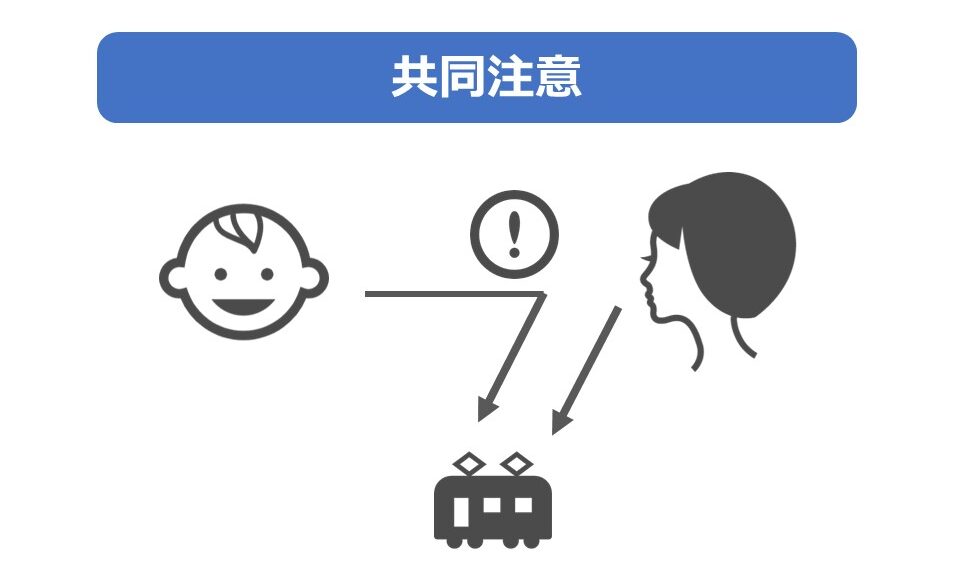

子どもと同じものを見る経験(共同注意)

自分と相手との間で、対象となる物や出来事を共有することを共同注意といいます。

具体的には、子どもと親で同じものを見たり、聞いたり、イメージすることが共同注意に含まれ、日常生活の中で頻繁に経験しています。

子どもとの関わりの中で、子どもが見ている物に対して、大人がその物の名前を言って聞かせることによって、子どもは効率よく語いを学ぶことができるといわれています。

共同注意を効率よく成立させるためのコツは以下の3つです。

- 向かい合って遊ぶ

- おおげさにリアクションする

- 子どもが見ている物を大人も見る

共同注意とことばの発達の関係については、以下の記事もお読みください。

身振りやジェスチャーを用いたやりとり

ことばで話せるようになる前に、子どもたちは身振り・ジェスチャーで表現できることが増えます。

『ジェスチャーの増加はことばの出始めと関連がある』といわれており、ジェスチャーで表現しながら、擬音語・擬態語で表現し始める子もいます。

そのため、ことばで話せるようになる前の時期では、大人が子どもにたくさんジェスチャーや擬音語・擬態語を使って関わってあげることが大切です。

詳しくは、以下の記事で解説していますのでお読みください。

自分の表現が理解される経験

「伝えたい気持ちってどうやって育てるの?ジェスチャーに慣れちゃうと話さなくなりそうで不安」

このような疑問をお聞きすることも多いです。

『伝えたい気持ち』は、子どもが表現したことが「ちゃんと伝わった経験」を積み重ねることで育まれると思っています。

特に、ことばが出始めるまでの時期は、『子どもが表情・身振り・不十分な発話で表現してくれたこと』を、大人が状況から推測して分かってあげることが大切です。

ジェスチャーが増えることは、ことばで話せるようになるために重要であるとする研究結果もあります。

ジェスチャーに慣れて話せなくなる可能性は低いと思いますので、安心して子どもとのやり取りを楽しんでほしいと思います。

言葉の発達の順序②:

単語で話し始める段階で大切なこと

単語で話し始めると、言える語いが少しずつ増えていきます。この時期のポイントは以下の2つです。

- 身の回りの物に関する語いの増加

- 1つの単語でたくさんの意味を示す

身の回りの物に関する語いの増加

この時期には、身の回りにある物の名前に興味を示します。

近くにあった物を持って大人の方を見たり、差し出したりして、その物の名前を聞くと笑顔になるといった感じの姿がよくみられます。

この時期にも、引き続き『子どもが見ている物を大人も見る』という共同注意が重要になります。

お子さんが興味をもっている物について、その物の名前を「〇〇だね」と声掛けをしながら関わってあげてください。

大人から注意を引いて「見て見て!」と教えるのではなく、子どもが見ている物の名前をさりげなく伝えてあげることが、語いを広げるコツです!

Instagramでも、【ことばを育てる6つのポイント】として図解したので、併せてご確認ください。

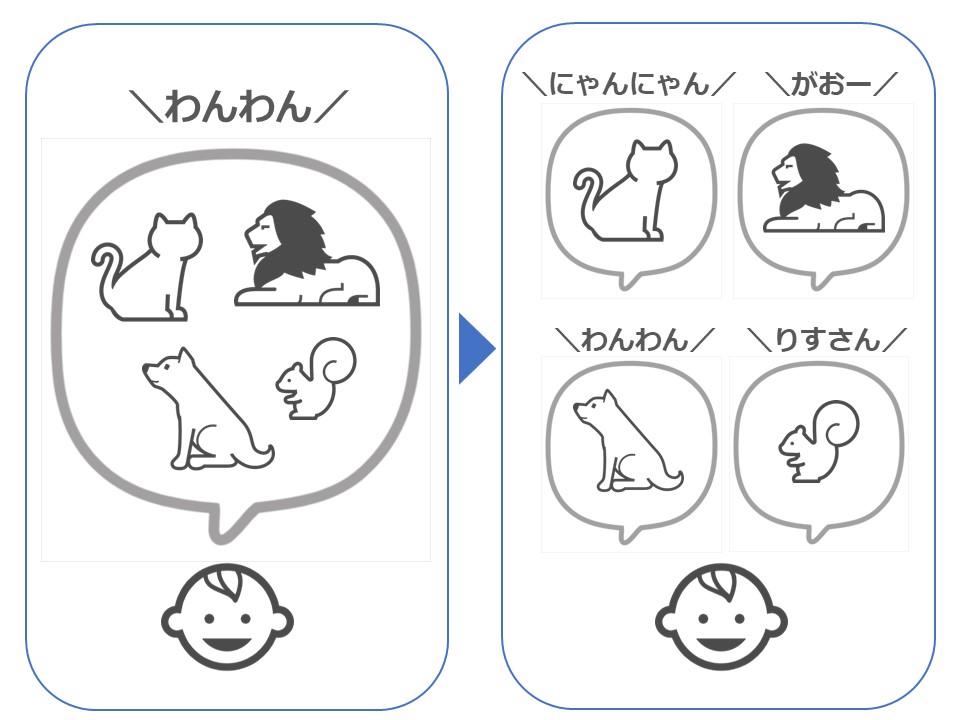

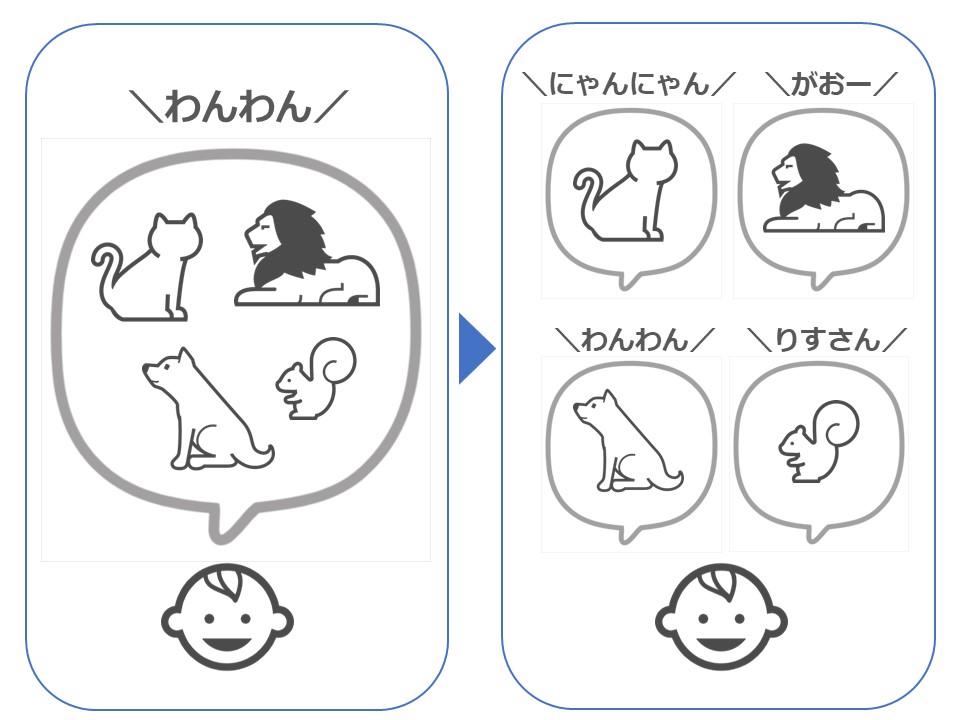

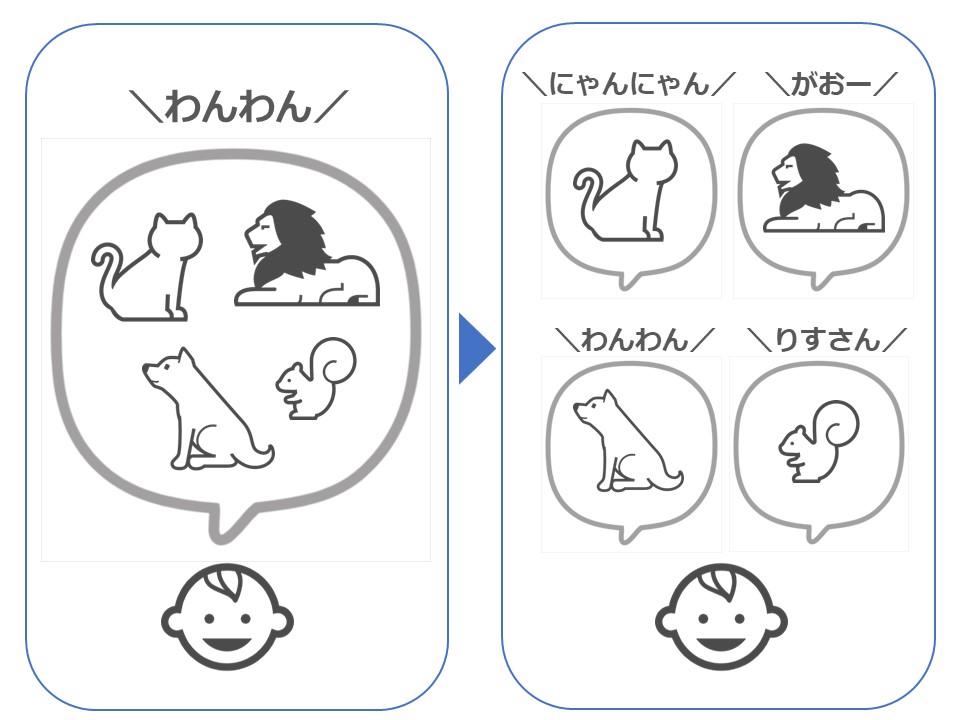

1つの単語でたくさんの意味を示す

この時期には、まだ使える語いが少ないので、1つの単語でたくさんの意味をあらわすことも多いです。

例えば、「わんわん」ということばで、“犬”も“猫”も“ライオン”だって表したりします。要するに、四つ足の動物は全て「わんわん」だったりします。

これは、間違えてことばを覚えているわけではないので、安心してくださいね。

子どもたちは、最初は大きな枠組みでことばを覚えて、次第に細分化させていきます。

成長に伴って、「わんわん」が「ワンワン」「ニャンニャン」「ガオー」と意味が分かれていく感じですね。

この時期には、お子さんが【猫】を指さして「わんわん」と言ったら、「本当だ、ニャンニャンいたね」といったん肯定してから、さりげなく正しい単語を聞かせてあげましょう。

「ちがうでしょ!これはニャンニャン!」なんて言わず、『楽しいやりとり』の中で正しい語いを聞かせましょう。それだけで、子どもたちはちゃんと学んでいきますから。

この時期のお子さんとのやりとりで使用しやすい玩具を以下の記事でも解説しています。

言葉の発達の順序③:

2語文で話し始める段階で大切なこと

単語で話し始めて少しすると、2語文につながっていきます。この時期のポイントは以下の2つです。

- 語彙爆発

- 2要素の表現:名詞+身振り

- 大小などの抽象概念の獲得

語彙爆発

言えることばが50語を超えるようになると、『語彙爆発』といって一気にことばが増える時期をむかえます。

この頃には、子どもたちは身の回りの物を指さしては「これなに?」「これは?」と盛んに大人に名前を言ってもらいたがります。

この時期を『なになに期』などということもありますが、『質問→命名』のやりとりを繰り返しながら語彙を蓄積していきます。

『なになに期』には、子どもの質問に対して物の名前を答えてあげることが語彙を増やすために大切な関わりになります。

「ことばと物の対応関係」が分かることで、物の名前にグッと興味が出てくる時期というわけですね。

》【大切】なになに期には語彙が爆発的に増えてやりとりの基礎が育まれる

2要素の表現:名詞+身振り

身の回りの物の語彙(名詞)が増えてくると、『名詞+身振り』というように組み合わせて表現するようになってきます。

例えば、『「ジュース!」と言いながら、“ちょうだい”と両手を合わせる』といった感じです。

2語文がでる直前に、このような『名詞+身振り』で表現する姿がよく見られるといわれています。

特に、動詞の部分を身振りで表現することが多いようなので、この時期には生活の中で大人が身振りを伴わせながら関わってあげると良いと思います。

「ポイ」「ギューッ」「シュッ」などの擬音語・擬態語もたくさん使いながら関わってあげましょう。

大小などの抽象概念の獲得

「大きい」「小さい」のような抽象概念を獲得することでも、2語文につながっていきます。

「大きい、ブーブ」「小さい、ボール」など『形容詞+名詞』といった表現もこの時期には多いことが理由です。

大小の概念のように抽象的な概念を育てる関わりのコツは以下のとおり。

- 概念を比較する

- 共通の概念で分類する

- 身振りでイメージしやすくする

具体的な関わり方については、以下の記事で紹介していますのでお読みください。

》「大きい」「小さい」ってどうやって教えるの?【抽象概念、はじめの一歩】

言葉の発達の順序④:

3語文以上の会話の発達で大切なこと

2語文が話せるようになると、3語文→4語文と多語文につながっていきます。

こうなってくると、単語が連なることも大切ですが、会話のやりとりが上達することも重要になってきます。

会話が上達していく発達の経過には、以下のような原則があります。

- 話題が現前事象から非現前事象へ

- 連想による話題逸脱から話題の維持へ

- 冗長な説明から要約した説明へ

話題が現前事象から非現前事象へ

話題となる内容が、実際に目の前にあるものから(現前事象)、目の前にないものをイメージできるようになります(非現前事象)。

初期には、おもちゃで遊びながら目の前のおもちゃについてなら会話ができても、昨日の話のように目の前に話題となるものがない状態での会話が難しいです。

次第に、近い過去の話題であれば会話ができるようになり、相手のイメージを共有できるようになっていきます。

まだ、過去の話題での会話が曖昧な時期には、日中に遊んでいる姿をスマホで写真にとって、家に帰ってきてからその写真を見ながら「〇〇したね」などと話してあげると会話がしやすくなります。

話題となるもの(写真)を目の前に置きながら、過去の話題で話す練習をする感じですね。以下の記事では、幼稚園でのことを話題に話すというテーマで解説しています。

連想による話題逸脱から話題の維持へ

初期には、話しているうちにアレコレと話題が逸脱しやすいですが、徐々に話題の維持ができるようになっていきます。

話題の維持ができるようになるためには、自分が言いたいことを一方的に言うのではなくて、相手が自分の話をどのくらい理解しているかを気にしながら話す必要があります。

これから自分が話そうとしていることについて、相手がどのくらい知識があるのかといったことに気づける必要もあるなど、様々な力が必要ですよね。

子どもの会話が逸れやすい場合には、子どもの言ったことを要約しながら会話を進めてあげることをおすすめします。

例えば、

「僕のおもちゃのウルトラマンのね」→「ウルトラマンのおもちゃがどうしたの?」

「ピカピカのこれが出ないんだよ」→「おもちゃが光らないの?」

といった感じで、一言ずつ子どもがいった内容をそのまま返してあげると、話題が維持されやすくなります。

冗長な説明から要約した説明へ

話せることばが増えてくると、言いたい内容もたくさんになってきます。

あれもこれも言いたくて、話が必要以上に長くなりがちです。そうやって話しているうちに、上記のように話題が逸れていってしまうことも。

でも、成長することにより、相手に伝わりやすいように話をまとめて言えるようになってきます。

これらのような会話の発達について、以下の記事で年齢別に詳しく解説しています。

言葉の発達の順序⑤:

数概念の発達に大切なこと

3歳頃になると、数の概念が少しずつ理解できるようになってきます。

数概念とは、単純に1から順番にかぞえる(順序数)だけではなく、かぞえたものがいくつあったのかという量の概念(集合数)も含んでいます。

このような数概念を獲得していくためには、以下の4つのポイントの発達を丁寧にみていく必要があります。

- 抽象的な思考

- 1対1の対応

- 順序数

- 集合数

これらのそれぞれについては以下の記事で詳しく解説しています。併せてお読みください。

》数概念の発達に大切なこと:かぞえられるだけで大丈夫?【幼児期の言葉の発達】

言葉の発達の順序⑥:

色の概念の発達に大切なこと

抽象的な語彙が増えてくると、色の概念の獲得も始まります。

色の概念の理解については、以下のステップで進むことが多いです。

- 同じ色を合わせられる:マッチング

- 特別な色が出てくる:色の志向

- 物と色を対応させる

特に、「バナナの色」「はっぱの色」などと、物と色を対応させようとし始めると、色概念に関することばの習得ももう間もなくと考えることができます。

詳しくは、【色の名前を覚える:発達を3ステップで解説】で解説しています。併せてお読みください。

言葉の発達の順序⑦:

遊びの発達に大切なこと

「ひとり遊びばかりで、なかなかお友達と遊べるようにならなくて心配。どうやったら友達と遊べるようになるのかな?」

ひとり遊びばかりだと、お友達と遊べるようになるか心配になりますよね。

遊び方の発達にも順番があり、段階的にお友達との遊びができるようになります。遊び方の段階は以下のように発達します。

- ひとり遊び

- 傍観(ぼうかん)遊び

- 並行(へいこう)遊び

- 連合(れんごう)遊び

- 協同(きょうどう)遊び

それぞれの段階は、【遊びの発達段階:ひとり遊びから仲間と遊べるようになるまで】で詳しく解説しています。

それぞれの段階をしっかりと経験させてあげながら、次の段階へのステップアップをお手伝いするような関わりをしてあげましょう。

言葉の発達の順序⑧:

発音の発達に大切なこと

話し始めは不明瞭だった発音も、成長に伴ってハッキリしてくることが多いです。

発音は4歳頃までにタ行やカ行などの発音がしっかりしてだいぶ聞き取りやすくなりますが、サ行やラ行などは5~6歳まで未熟なことも多く、音によって獲得時期が異なります。

発音の獲得には、以下の2つのポイントが大切です。

- 舌を器用に動かせること

- 正確に音を認識できること

舌の運動が発音に大切なのはイメージしやすいと思います。

これに加えて、正確に音を認識する力が重要です。この力は『音韻認識』といわれています。

音韻認識については、「単語がいくつの音でできているか」「単語のどこにどんな音があるのか」といったことを認識する力になります。

『じゃんけんグリコ』や『しりとり』『さかさことば』などのことば遊びが発音の育ちにも大切です。

発音の獲得時期などの詳細は以下の記事をお読みください。

》【発音の育ち方】時期別の関わり方:言葉の発達に合わせた声かけが大切

言葉の発達の順序⑨:

読み書きの習得に大切なこと

最近では、学校に上がる前に「ひらがな」が読めるようになっている子が多いです。

ただ、ひらがなも「ある日突然に」読めるようになるわけではありません。

ひらがなが読めるようになるためには、以下のような4つの土台となる力が必要です。

- 音韻認識

- デコーディング

- 視覚認知

- 語彙力

音韻認識

「発音」のところで解説したような『正確に音を認識する力』が文字学習にも大切です。

ひらがなを覚える時に、「たいこの“た”」「ゆう君の“ゆ”」といったように単語を頼りに教えることも多いですよね。

これができるためには、単語の最初の音だけを取り出すなどの音韻認識の力が必要になります。

デコーディング

デコーディングって聞きなれないですよね。デコーディングとは、「文字を音に変換する力」のことです。

例えば、「あ」という視覚情報(文字)を、「あ」という音(音声)に変換することで読みますよね。

似たようなものに、身の回りの物(視覚情報)を見て、その物の名前(音声)を言うということを小さい頃から繰り返しています。

視覚認知

視覚認知とは、見て形を認識する力や形を組み合わせて目的の形をつくる(構成する)力などの総称です。

この力は、「あ」と「お」、「ぬ」と「め」などの形が似ている文字を見分けて読む時などに重要になります。

語彙力

ひらがな1文字ずつが読めるようになったら、ひらがなで書かれた単語を読んで、内容を理解しますよね。

この時に、語彙力が伴っていないと「読めたけど意味が分からない」という事態になってしまいます。

文字は、読んで意味を理解するために習得を目指すわけですから、並行して語彙学習も大切にしたいですね。

これら4つの力を育てるための関わりなど、詳細は以下の記事で紹介しています。

》【ひらがなが読めない?】音読の習得に必要な4つのポイント:土台となる力を固めよう

言葉の発達の順序

まとめ:言葉の発達を知れば、大切な関わり方が見えてくる!

最後まで読んで頂き、ありがとうございました。

ここまでをまとめます。

- ことばの発達には3つの側面がある

- ことばのシャワーは発達の状態に合わせよう

- ことばの発達には聴力が大切

- 単語の時期には共同注意とジェスチャーが大切

- 語彙爆発と動詞の増加が2語文につながる

- 会話には話題(イメージ)の共有が大切

- 発音の育ちには舌運動と音韻認識が大切

- 音韻認識、デコーディング、視覚認知、語彙力がひらがな習得につながる

こんな感じですかね。

それぞれについて、別の記事で詳しく解説していますので、お子さんの発達の状態に合わせて読み進めてください。

発達を理解することのメリット

最後に、子どもの発達を知ることのメリットを考えてみたいと思います。

発達を知ることで、今の子どもに必要な関わり方が見えてきます。そして、次に目指すべき目標が立てやすくなり、そのための手立ても検討しやすくなります。

さらに、発達の先の見通しが持てることで、少し不安が軽減しませんか?

何ごともそうですが、どこに向かっているのかが分からないと不安を感じやすいものです。

言語聴覚士に会うまでのつなぎとして

この記事を読んでくださっている方の多くは、お子さんのことばの発達をご心配されているのではないでしょうか。

ぜひ、お住いの地域の言語聴覚士に相談してみてください。きっと、お子さんのことばの発達を一緒にサポートしてくれると思います。

ただ、子どもを専門にみている言語聴覚士は少なく、申し込んでから実際に会えるまでに時間がかかってしまう地域も多いです。

その間の不安を軽減するため、はぐくみブログ(当サイト)が少しでもお役に立てれば幸いです。