ことばが出てきたダウン症のお子さんの親「ようやく言葉らしい表現ができて良かった。でも、「りんご」だったら「ご」と単語の最後の音だけを言うことが多い。どうしたら2語文とかにつながるのかな?」

こういった疑問にこたえます。

- 単語の最後の音だけ言う子への対応とは?

- 語彙を増やすことが2語文につながる

- 動詞や形容詞の増やし方・関わり方

この記事を書いている僕は、言語聴覚士(ST)という立場からダウン症をもつ子の療育を担当しています。

ダウン症をもつ子(以下、ダウン症児)の中には、話し始めたものの単語の最後の音だけしか言えないという子も多いです。例えば、りんご→「ご」、たいこ→「こ」みたいな感じ。

「どうやったら、ちゃんと単語を言えるようになるのかな?」と疑問に思うこともあるのではないでしょうか?

また、「単語では話せるようになったけど、なかなか2語文につながらない…」といった子も多い印象です。

ことばの発達のために、生活の中でどのような関わりが大切なのか?こういったテーマで記事を書いてみました。

目次

音のイメージを育てることが、単語を言う力につながる

ダウン症児では、ことばの話しはじめの時期に「りんご」→「ご」、「飛行機」→「き」といったように、単語の一部の音だけで表現することがあります。

これは、単語の中の音をしっかりとイメージすることが、まだ難しいことが原因のひとつです。

単語の中の音をイメージする力を育てるためには、『擬音語・擬態語』をたくさん使って関わってあげることがオススメ。

音のイメージは擬音語・擬態語で育てられる

擬音語や擬態語には以下のメリットがあります。

- 音が繰り返されている

- 言いやすい

- 音のイメージから意味が理解しやすい

順番に説明しますね。

擬音語・擬態語の特徴は、「わんわん」「じゅーじゅー」などの音の繰り返しが多く用いられていることです。

音が繰り返されていることで、子どもたちは単語の中の音のイメージがつかみやすくなります。

例えば、「〇※わん」「△※じゅー」などと一部の音を聞き逃したとしても、音が繰り返されているといった認識があれば「わん」→「わんわん」というように変換して理解することができますよね。

実際に、「りんご」などの通常の単語は「ご」と最後の音しか言えない子でも、「わんわん」などの擬音語はしっかり言える場合もよく経験します。

単語の音をしっかりと認識する経験を積み重ねるためにも、擬音語や擬態語をたくさん使って関わってあげましょう。

擬音語・擬態語の多くで「パ行」「バ行」「マ行」が使われています。例えば、「ブーブ」「ポンポン」「マンマ」など。

これらの発音はくちびるを使うことから両唇音といわれ、子どもたちが早期に言えるようになる「言いやすい発音」です。

そのため、「ママ」「パパ」「ブーブ」などが最初のことばだったなんて子が多いわけですね。

このような両唇音が多く使われる擬音語・擬態語は、子どもにとって言いやすいといった特徴もあります。

擬音語や擬態語は、それ自体が意味を理解しやすいといった特徴があります。

その理由の一つに、ブーバ/キキ効果とよばれる心理学で証明されていることばの音と形の認識の関係が影響しているかもしれません。

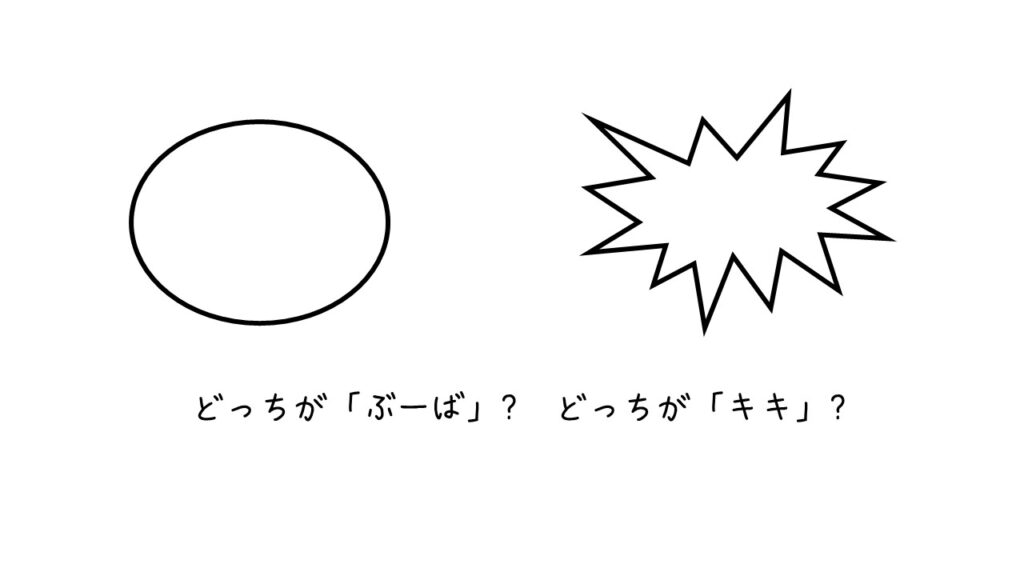

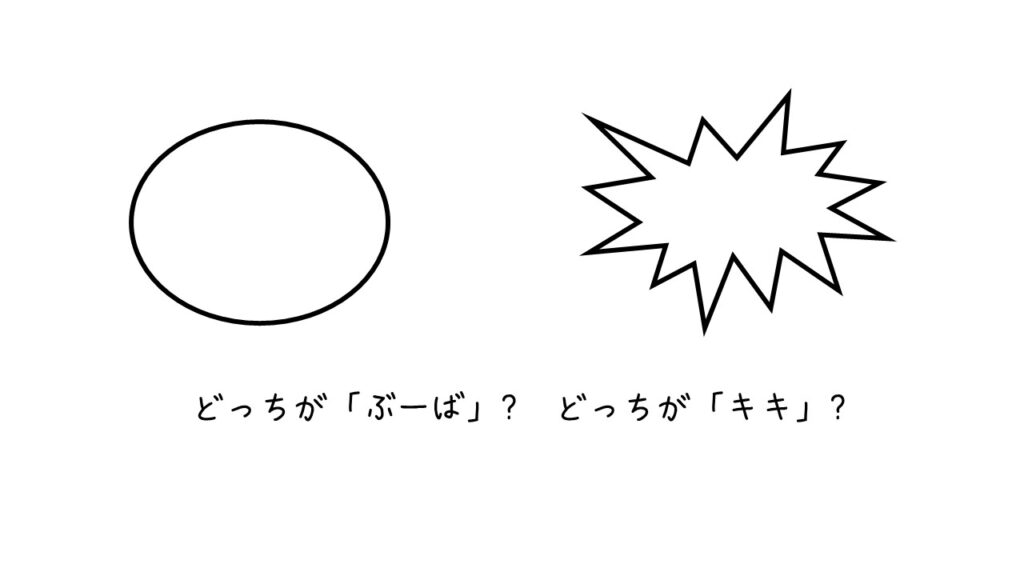

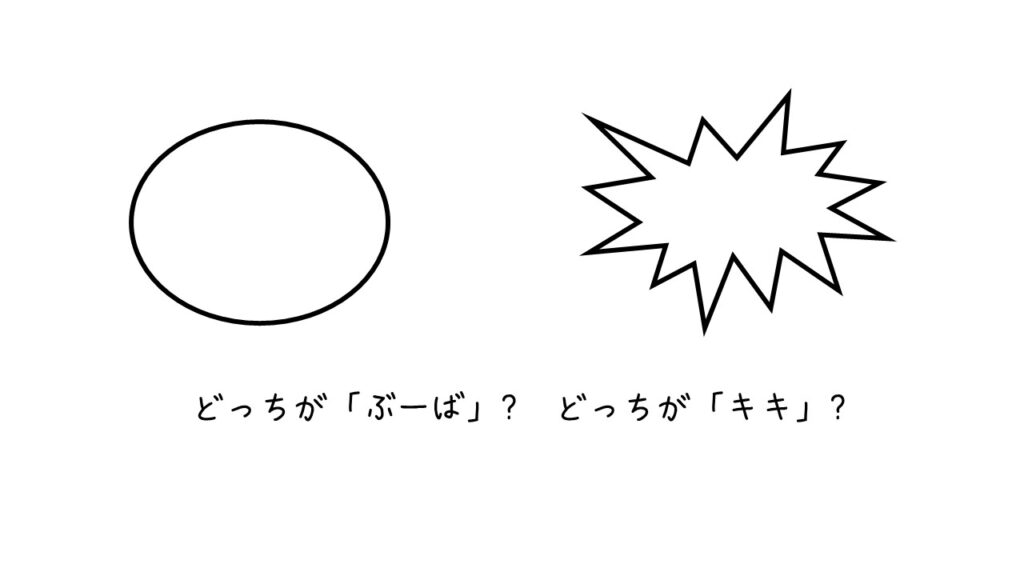

下の図を見てください。どちらかの図形が「ぶーば」、どちらかの図形が「キキ」です。どちらが「ぶーば」だと思いますか?

おそらく、多くの方が〇を「ぶーば」だと感じたのではないでしょうか?

私たちには、音が持つイメージが潜在的に存在しています(これを音表象といったりするそうです)。

「びちょびちょ」「べたべた」などの擬態語は、この音自体がもつイメージから語のもつ意味を理解しやすくなっている部分もあるのかもしれません。

要するに、擬音語や擬態語の音自体が意味の理解を助けてくれるという特徴があるわけですね。

語彙を広げることで、2語文につながる

ダウン症児のことばの発達を2語文につなげるためには、語彙を広げることが大切です。

一般的に、50語以上の語彙が獲得されると2語文につながるとは言われるものの、ダウン症をもつ子の場合には個人差が大きいといわれています。

2語文を話すためには、「名詞」だけではなく「動詞」や「形容詞」が増えることが大切。

なぜなら、2語文は「ごみ、ぽい」「ブーブ、きた」などの『名詞+動詞』の場合が多いから。その他にも、「大きい、ブーブ」などの『形容詞+名詞』の場合もあるかもしれません。

しかし、動詞や形容詞は、名詞よりも抽象的な語彙といわれています。要するに、習得が難しいというわけですね。

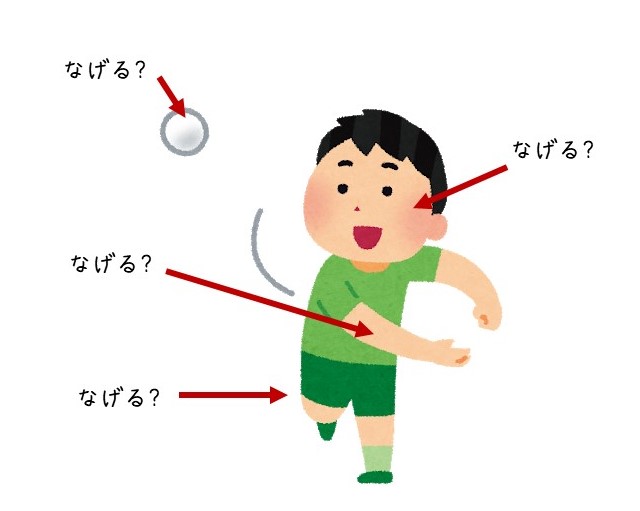

「投げる」という動詞を考えてみましょう。物の名前ではないので、そこに「投げる」というものは存在しないですよね。

そして、人がやっている動きのことなので、行為は一瞬で終わってしまいます。なので、何度も見返すことができないのが物の名称とは異なる特徴。

さらに、下のイラストのように「投げる」という行為が何を示しているのか明確ではありません。

- 人の表情のこと?

- 飛んでくるボールのこと?

- 振り下ろす腕のこと?

- 踏ん張る足のこと?

動詞・形容詞を覚えるための関わり方

このように、動詞や形容詞は抽象概念であるため、習得が難しいわけですね。

これらの語彙を覚えるためには、以下の2つのポイントが役に立つかもしれません。

- 擬態語を交えて伝える

- 動作・気持ちの言語化

繰り返しになりますが、擬態語は音から意味を推測しやすいといった特徴があります。

要するに、「シュッ」「ポン」「ビューン」などの擬態語は動作とことばを感覚的につなげやすくしてくれるわけですね。

投げる動作を見た時に「シュッ」という擬態語を聞けば、なんとなく素早く降り下ろしている腕の動きのことを言っているのかな?と推測しやすくなります。

「シュッって投げて」といった具合に、擬態語と動詞をペアにして言って聞かせながら関わりましょう。

相手の動作や気持ちから語を学ぶことももちろんありますが、自分がやっている時、感じている時に対応する語を聞いた方が覚えやすくなります。

子どもがボールを投げる時には「ぽーん、投げたね」、ごみを捨ててくれた時に「ぽーい、捨ててくれありがと」などと声かけをしてあげましょう。

子どもが自分からやった行動に対して、その場その場で声かけをしてあげることがコツ。

このような声かけは、ナレーターがやるような関わり方のため、「ナレート」と言われたりします。要するに、子どもがやっている動作を実況中継するような感じですね。

自分がやっている動作に対して、その場で語彙が聞こえてくると子どもにとっては分かりやすくなります。

同様に、気持ちについても「うわぁ~、楽しいね」、「重いね、よいしょよいしょ」など言いながら遊んであげると、自分が感じているこの気持ちはそういうことばなんだ、ということに少しずつ気づき、ことばを覚えていけるでしょう。

2語文を増やすために、大人ができる関わり方

ここからは、2語文を増やすための大人の関わり方のコツを紹介していきます。

結論からいうと、以下の2つが重要です。

- ゆっくり・はっきり言って聞かせる

- ジェスチャーを交えながら伝えてあげる

ゆっくり・はっきり言って聞かせる

お子さんたちは、まだたくさんの情報を記憶することが苦手です。

2語文につなげていくためには、「おおきい、ブーブ」など2つの言葉を覚えておく必要があります。

覚えやすくしてあげるために、お子さんへの声かけはゆっくり・はっきりと言って聞かせてあげましょう。

次に紹介するジェスチャーを交えることで、情報がことばだけでなく視覚情報としても伝わるため記憶の負荷を軽減できます。

特に、ダウン症のお子さんの場合には、聞いた情報を覚えるよりも、見た情報を覚えることが得意な子が多いので、積極的に活用できると良いと思います。

ジェスチャーを交えながら伝えてあげる

子どもたちは、まずは「単語のみ」、続いて「単語+ジェスチャー」、そして「単語+擬態語」などの2語文と成長していきます。

ダウン症児の中には、この「単語+ジェスチャー」の時期が少し長い子も多いです。

たとえば、「おちゃ」と言いながら「ちょうだい」のジェスチャーをするといった感じです。

しかし、ことばで話せるようになる前に、ジェスチャーで十分表現を広げておくことが大切なことは、多くの研究で証明されてきています。

ジェスチャーでの表現を広げるためには、周囲の大人がジェスチャーを使用して関わり、お手本を見せてあげる必要があります。

ジェスチャーの重要性については、ダウン症児のことばを発達させる6つのポイントの記事の中でも解説しています。併せてお読みください。

「でもさ、ジェスチャーってどうやったらいいんだよ」

っていう人は、以下のような幼児手話を参考にすると、やりやすくなると思います。

まとめ:ダウン症児の語彙を広げて2語文につなげる関わり方

この記事では、『ダウン症児のお子さんの単語の出始めから2語文につながるまでに大切にしたい関わりのポイント』を解説しました。

ここまでをまとめます。

- 音のイメージの向上が単語を言う力につながる

- 語彙を広げることで、2語文につながる

- 「単語+ジェスチャー」が2語う文の前段階

擬音語や擬態語をたくさん使って関わることは、単語の音のイメージを育てたり、語彙を広げることに関してメリットが多いです。

身の周りの物の名前が言えるようになってきたら、本人がやっている動作に擬態語をのせるように、実況中継(ナレート)するように関わってあげることもオススメ。

焦らず、ゆっくりと、お子さんのことばを育んでいきましょう。

少し長くなってしまいましたが、今回はここまで。

この記事に関して、ご質問などありましたらお問い合わせまでご連絡いただければと思います。また、Twitter(@hagukumichild)でも毎日、療育に関することをツイートしていますので、ご覧いただけますと嬉しいです!