子どもの食べる機能(摂食機能)と発音(構音)の発達には関連があるといわれています。子どもたちは離乳食の時期に、舌の動かし方を少しずつ上達させていきます。舌の動かし方が上手になってくると、発音のバリエーションが増えてくる子が多いです。

今回は、こういった話題で解説します。

私は言語聴覚士(ST)という資格で、ことばの発達がゆっくりであったり、産まれながら障害をおもちのお子さんへことばの発達を支援する仕事をしています。実際にお子さんと遊びながらことばの発達を促したり、保護者の方の相談に乗りながらご家庭でできる取り組みの助言をさせていただいています。この経験と知識から、「食べる機能と発音の発達の関連性」について解説します。

さっそく、はじめていきましょう。

目次

食べる機能(摂食)と発音(構音)の発達の関係

口唇(くちびる)を閉じる力

定型発達では、生後5~6か月頃から離乳食を食べ始める場合が多いです。この時期には一人でおすわりができるようになってきており、首のすわりもだいぶしっかりしてきています。

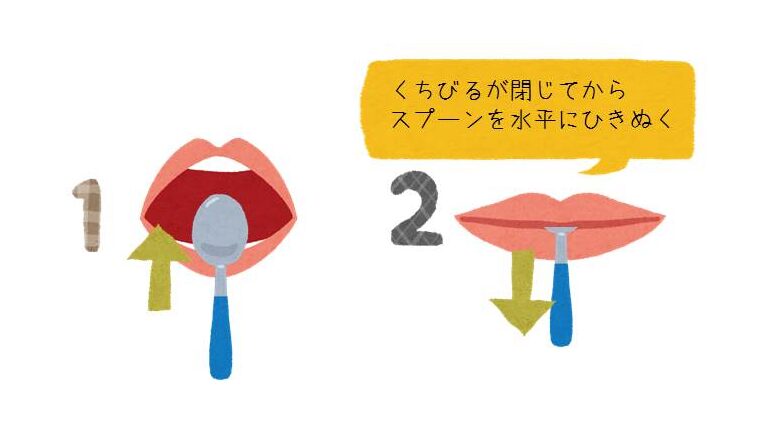

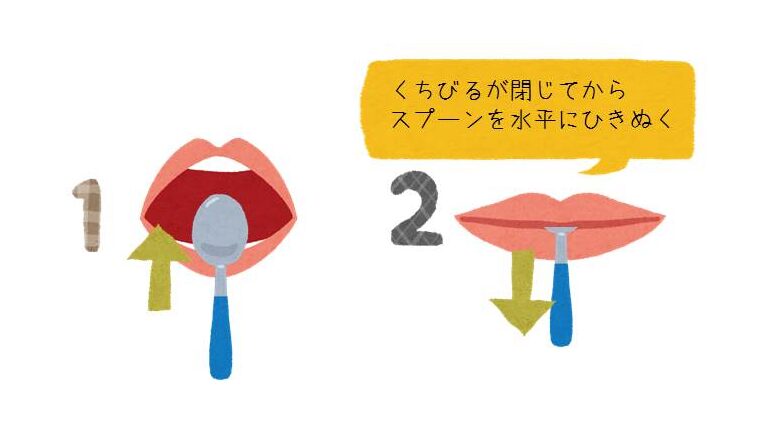

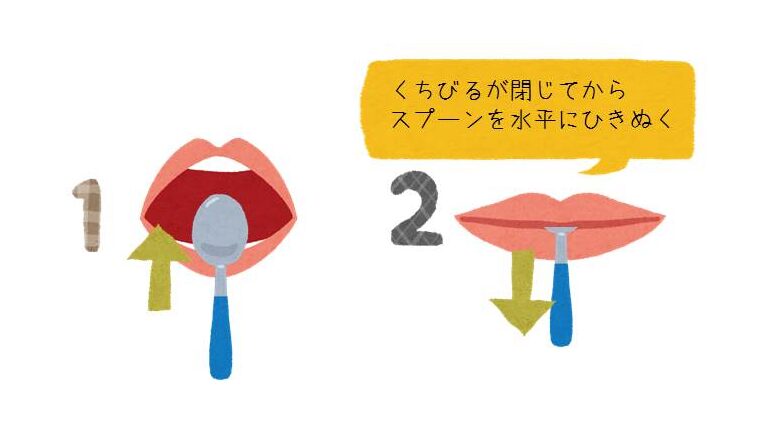

離乳食を食べ始めた頃には、スプーンの上から食べ物をパクっと「口唇(くちびる)を閉じて取り込む」ことが上手になります。

この時期の発音では、これまで「あー」「うー」などの母音を中心とした発声から、「あばば」「あっぷ」などのマ行・バ行・パ行といった「口唇(くちびる)を使って音を出す」発音の仕方ができるようになってきます。

口唇(くちびる)を閉じる経験を積むことで、食べることも、発音することも上手になっていく時期です。

①食事の時間で:

スプーンをお子さんの口の中に入れたら、お子さんが上唇(うわくちびる)を下ろしてスプーンから取り込もうとするまで待ってあげてください。しっかりお口が閉じたらスプーンを引き抜くことを繰り返すだけで、口周りの筋力がついてきます。

②遊びの時間で:

お子さんと向き合って、大人が少しおおげさに口を動かしてみてください。口を閉じて「パッ」という音とともに開くなど。この時期のお子さんは相手の口元に注目が向きやすいです。大人がやっている口の動きをみて、少しずつ真似して動かせるようにもなってきます。

舌を持ち上げる力

定型発達では、生後7~9か月頃から離乳中期に進める場合が多いです。離乳中期食は、たとえば絹ごし豆腐やプリンのようなやわらかく簡単につぶれる軟らかさの食べ物が食べられるようになります。この時期には、四つ這い(ハイハイ)ができるようになってくるお子さんも多いです。

離乳中期食は、口の中に入れた後に、舌と上あごでつぶして飲み込みます。この「つぶす動き」とは「舌を上に持ち上げる動き」と言えます。

発音については、「あっだ」「んぐぅ」など、タ行ダ行やカ行ガ行といった音が出始める子が出てきます。タ行ダ行については、舌の先を持ち上げて前歯の裏につけて発音します。また、カ行ガ行は舌の奥の方を持ち上げて軟口蓋と呼ばれるのどちんこの少し前あたりに舌とつけて発音します。このような舌を持ち上げることで出る音の発音ができるようになってきます。

ただし、この時期にはタ行ダ行は出るけどカ行ガ行はでないといった子や、その逆の子など、個人差は大きいのも特徴です。

食事の中で:

この時期になってくると、一日に2~3回の食事をとっている子が増えてきます。そのため、毎日の食事の中で舌運動を経験します。お子さんの食べる機能に合わせて、能力を引き出しやすい食事の形や固さを提供していくことが重要になります。この時期には、以下のような大人の手で簡単につぶせるような固さが良いです。

舌を器用に動かす力

定型発達では、生後10か月頃から離乳後期に進める場合が多いです。離乳後期食は、たとえばやわらかく煮た根菜のような少し固さはあるものの子どもの歯茎でつぶせるくらいの軟らかさの食べ物が食べられるようになります。この時期には、つかまり立ちができるようになってくるお子さんも多いです。

離乳後期では、食べ物を口の中に入れた後、舌で左右の臼歯部(まだ歯がはえていない子は歯茎)の動かして噛むことができるようになってきます。舌は前後・上下だけではなく、このように左右にも動かせるようになるのでだいぶ舌が器用に動くことが分かるかと思います。

舌を左右に動かして音を出す発音の仕方は日本語にはありませんが、今まで偶然に出ていたようなタ行ダ行やカ行ガ行といった発音が、本人の意思で言えているように見えるようになってきます。要するに、これまでに出せるようになっていた音がよりスムーズに発音できるようになってきます。

食事の中で:

この時期になってくると、一日に3回の食事をとっている子がほとんどになります。そのため、毎日の食事の中で舌を動かす練習をしていることになります。咀嚼の動きが出てきているお子さんであれば、以下のような少し形のある離乳食に進めていけるとより咀嚼が引き出しやすくなります。

まとめ:お子さんの食べる機能に合わせた離乳食の固さの食事でしっかりと舌を動かそう

食べる機能と発音の発達の関連性について解説してきました。食べるための機能が育つことで、発音に必要な舌運動の土台がととのってきます。

もちろん、食べる機能が発達すれば、必ず発音が上手になるということではありませんが、離乳食を丁寧に進めることのメリットについては理解していただけたのではないかと思います。

お子さんの食べる機能に合わせて、離乳食の固さを調整することが大切です。お子さんが食べる機能をゆっくりと発達させている場合には、無理に食べ物の固さを上げると噛まずに丸飲みしてしまい、むしろ舌を使わない食べ方をしてしまうことも少なくありません。

お子さんの食べ方を丁寧に観察しながら、離乳食を楽しんでみてください。

離乳食の食べ方・舌の動かし方の観察の仕方については、こちらの記事もお読みください。