ダウン症を持つ子の母親「ダウン症をもつ子の離乳食っていつから始めるんだろう?一般的には5、6ヶ月~って育児書には書いてあるけど、うちの子も同じでいいのかな?その先も、月齢を頼りに8ヶ月頃には中期食、10ヶ月頃に後期食って感じで進めるのかな?」

このようなお悩みにこたえます。

- ダウン症をもつ子の離乳食の進め方を完全解説!

- 食事の形状は食べる機能に合わせて変えていこう

- 各時期に必要な食具や介助方法を紹介!

Instagram(hagukumi_child)

この記事を書いている僕は、言語聴覚士としてダウン症をもつお子さんの食べる機能の育ちを支援しています。その経験と知識から、『ダウン症児の離乳食の進め方』について分かりやすく解説します!

ダウン症をもつお子さんの離乳食の進め方に関する情報が手に入りにくい中、先の見通しが持てず不安になりますよね。

通常の離乳食の進め方はネットでも書籍でも情報はたくさんありますが、ダウン症児の離乳食の発達の経過に関する情報は、まだまだ情報は少ないのが現状です。

最近では、ダウン症のお子さん達が出生後早期から、食べる機能の発達に関する支援を受けられるようになってきたことに伴って、ダウン症のお子さん達の食べるの発達の特徴についても、少しずつ分かることが増えてきています。

さらに、ここ数年でダウン症児への摂食指導および助言・情報提供の重要性が認識されるようになり、ついにダウン症児の摂食に特化した専門書が発売されました。

この記事では、『ダウン症をもつお子さんの離乳食の進め方』を解説します。

実は、ダウン症をもつお子さんの食べる機能の育ちは個人差も大きいのですが、一般的な部分をおさえておくことはとても大切です。

この記事を読み終えると、離乳食の進め方の見通しがたつと思います。それにより、少しでも不安をかるくして頂きたいと思って解説しました。

それでは、さっそくお読みください。

ポイントサイト「モッピー」を経由して購入するだけで、トイザらスの全商品が実質2.5%OFFで購入できます!

無料で利用できて、子ども服などもお得に買えるので、アカウントだけでも作っておきましょう。

少しでもお安く買いたい!

目次

ダウン症児の離乳食を食べる機能(摂食嚥下機能)の発達の特徴

哺乳(ミルク)の特徴

産まれたばかりのダウン症をもつあかちゃんでは、飲み込み(嚥下)の問題がみられることが多く、不顕性誤嚥(むせない誤嚥※)を示すことも稀ではありません(Jackson, et al. 2016; Stanley, et al. 2018)。

誤嚥を繰り返すと肺を痛めてしまって肺炎などを起こす危険性があります。そのため,あかちゃんの頃には安全に栄養をとる方法を検討することが大切です(場合によっては鼻からチューブを入れて栄養をとります)。

ただし、ダウン症児は成長とともにミルクが飲めるようになる子が多いため、鼻からチューブを入れるとしても、並行してミルクを飲む練習を行うことが多いです。

ダウン症児は筋肉の張りが弱いことが多く,十分な吸啜のパワーが得られないことが出生後早期にミルクが飲めない原因の一つといわれています。

しかし、多くのあかちゃんで吸啜のパワーは年齢と共に改善することが多いようです(Mizuno, et al. 2001)。

そして、生後6ヶ月頃には哺乳の難しさが改善してくる子が多いと報告されています(Lewis, et al. 2004)。

離乳(食べる機能)の特徴

ダウン症児の場合、離乳食を生後6~8ヶ月頃に開始する場合が多いようです。定型発達の子に比べると若干ゆっくり開始することも多いようですね。

これは、産まれながらに持つ合併症の治療がひと段落して全身状態が落ち着くことと、運動発達がゆっくりなため首のすわりや座位の獲得が遅れることが影響していると思われます。

乳幼児期のダウン症児の食べ方では、口唇閉鎖不全(食べている間、くちびるが閉じにくい)、舌挺出(舌が前方に出てくる)、咀嚼機能不全(不十分な咀嚼)を示しやすい特徴があるといわれています(Jackson, et al. 2016)。

また、口腔感覚の異常を伴うことがあり、幼児期通じて口まわりの感覚が通常よりも過敏であったり、逆に鈍麻であったりする児もいます(Bruni, et al. 2010)。

さらに、自分で食べられるようになると詰めこみや丸のみが問題となることも少なくありません。

こうやって未熟さ・異常性ばかり並べるとビックリしてしまうかもしれませんが、丁寧に食べる機能を発達させていくことで、これらの多くは防ぐことができます。

運動発達と離乳食を食べる(摂食)機能の関連性

ダウン症児の発達は、ゆっくり進むことに加えて、個人差が大きいのが特徴です。そのため、月齢を指標に離乳食を進めることが難しいです。月齢の代わりの指標として、運動発達が注目されています。

【摂食嚥下機能と運動発達の関連に関する論文】

・中嶋ら(2012):2名のダウン症児の摂食嚥下機能の発達を数年間観察し、運動発達と口腔機能は関連がある可能性があると指摘。

・髙橋ら(2015):62名のダウン症児の診療録のまとめから、離乳食を開始する時に自分で座位を保てない児が多かった事実を発見し、離乳食の開始時には理学療法士との協働が重要になる可能性を指摘しました。

・中村ら(2016):38名のダウン症児への一斉調査から、運動発達が進んだ子では、食べる機能の発達も進んでおり、舌を出して飲む込むような癖も少なかったと報告。

・中村ら(2017):4名のダウン症児を数年間観察し、運動発達の中でも座位の発達を丁寧に観察する必要があると考察。

・Mizukami et al. (2019)では、75名のダウン症児の診療録から、咀嚼機能の獲得と運動発達の関連を指摘。

これらの研究の結果を総合すると、運動発達は離乳の進め方のひとつの目安となる可能性が高いといえます。

ダウン症児は運動発達がゆっくりである場合が多いので、定型発達児と同じタイミングで離乳食を進めることは難しいことが多いです。

それでも、定型発達の子たちが離乳食を食べ始める時にはどのくらいの運動発達なのか、離乳中期食に進める頃にはどのくらいの運動ができるようになっているのか、等を知っておくことは、ダウン症児の離乳食を進める際の見通しにもなるかと思います。

そのため、この記事では、各時期の離乳食の発達について「口の動かし方」と「運動発達」の2つの側面から解説していきます。

ダウン症児の離乳食の進め方

あかちゃんの頃(離乳食の開始前)

離乳食を始める前の時期には、安全な方法で哺乳(ミルクの摂取)をすることが目標になります。

ダウン症児は出生早期の哺乳で困難を示しやすいですが、少しミルクにとろみをつけて粘調度を調整することが有効な場合が多いです(Jackson. et al. 2016)。

とろみをつけるためには、とろみ剤を使うと便利です。

しかし、ダウン症児の乳児期には不顕性誤嚥(むせない誤嚥)も多いため、心配な場合には病院等で精密検査を受けることをおすすめします。

離乳食の開始時期(いつから始める?)

離乳食を開始するタイミングは、以下の2つがおおよその目安になります。

- 原始反射が消失してくること

- 首がすわり支えて座位がとれること

①:原始反射が消失してくること

離乳食の開始時期には、原始反射と呼ばれる産まれながらに哺乳をするために備わっている反射が消失してきていることとが必要です。

この原始反射には、お口の周りをちょんちょんとふれた時に、触れた指の方向に口をあけながら顔を向けるような探索反射とよばれるもの、口の中に入ってきたものに吸い付く吸啜反射とよばれるものなどがあります。

これらの原始反射は、うまれてすぐに哺乳から栄養をとるときには大活躍するのですが、離乳食を食べる時に同じように反射が出てしまうとうまく飲み込めません。

そのため、原始反射は成長とともに消失(抑制)されてきます。ダウン症児のお子さんについても同様に、原始反射があまりみなれなくなることが離乳食開始のひとつのタイミングです。

②:運動発達の目安

ダウン症児の場合も、首がすわり・支えたら座れるくらいの運動発達になる頃が離乳食の開始を検討するタイミングです。

これは、以下のような定期発達児の離乳の開始時期の運動発達と同じです。

定型発達児の離乳開始時(5-6ヶ月頃)の運動発達

・首がすわっている

・腕で体重を支えるようなうつ伏せ姿勢がとれる

・床に手をつかなくてもおすわりの姿勢が保てる

ただ、ダウン症児の場合には全身の筋の低緊張があるため、座位の獲得が遅れる場合があります。その場合でも、最低限、首はすわっていた方が離乳食はスムーズに進みます。

離乳初期のころは、食べ物から栄養をとることが目的ではなく、ミルク以外の味やスプーンになれることが目標になります。

ダウン症のお子さんたちも、ドロドロのピューレ状に調理された離乳食を少量なめるところから始めてみましょう。

ただし、定型発達児とちがっておすわりがまだ安定していない場合も多いので、少しリクライニングできる椅子を選んであげてほしいと思います。

姿勢が安定していないと、口や舌は上手に動かせません。この時期の食べる機能(摂食嚥下)を育てるには姿勢をいかに調整してあげるかがポイントです。

姿勢調整におすすめの椅子については、【離乳食を食べる時に使いたい椅子】の記事で詳しく紹介していますので、併せてお読みください。

最初は焦らないでOK!

繰り返しになりますが、まずはミルク以外の味やスプーンになれることが目標になりますので、食べ物を口に入れた後に出してしまったとしても、そう焦らなくても大丈夫です。

いつかちゃんと食べられるようになりますので、無理をせずゆっくりと進めていきましょう。

ダウン症のお子さんの中には、出生時に合併症があり、手術や医学管理を長いあいだ必要とする子もいます。

そういった場合には、それらの治療が落ち着き、保護者の方も一息ついたところから始めても遅くはありません。

あまり時期にこだわりすぎずに、自分で座位がとれるようになる頃までには少しずつ始めていけると良いかと思います。

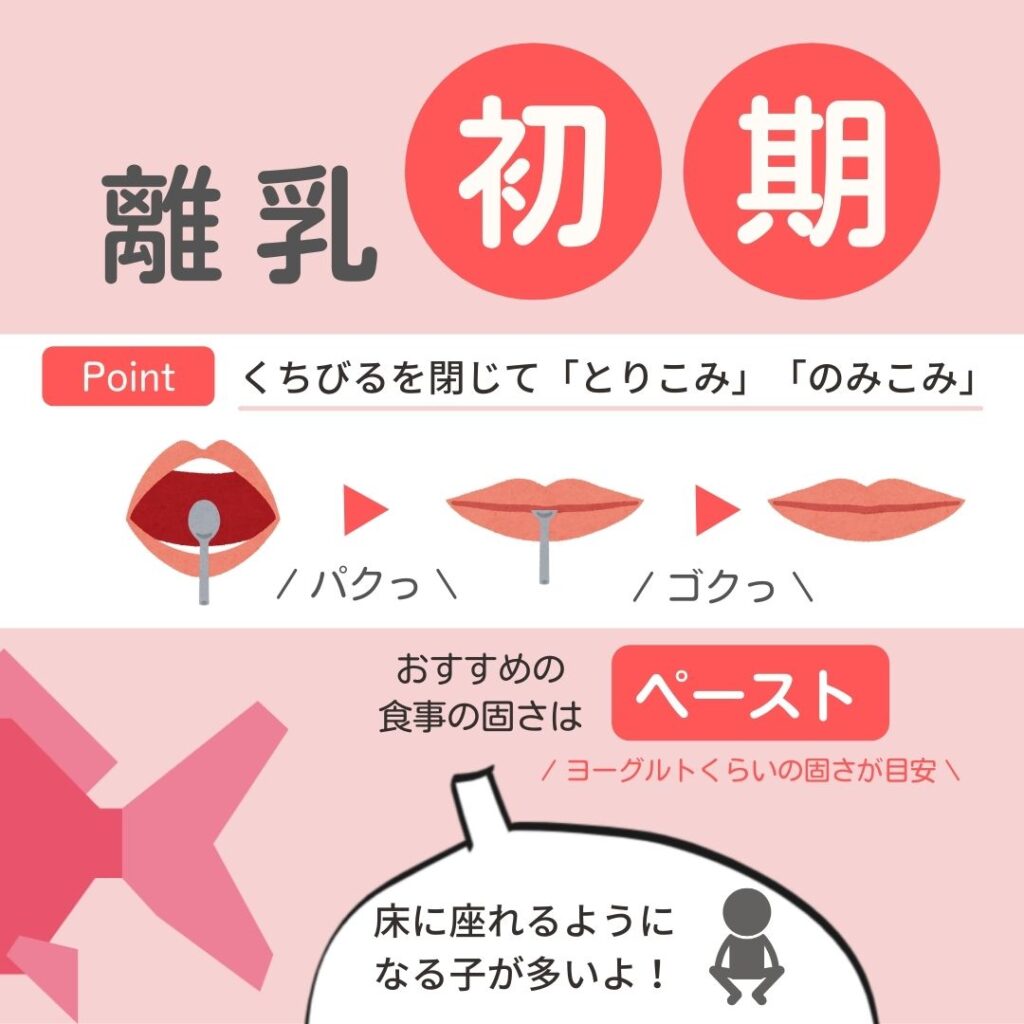

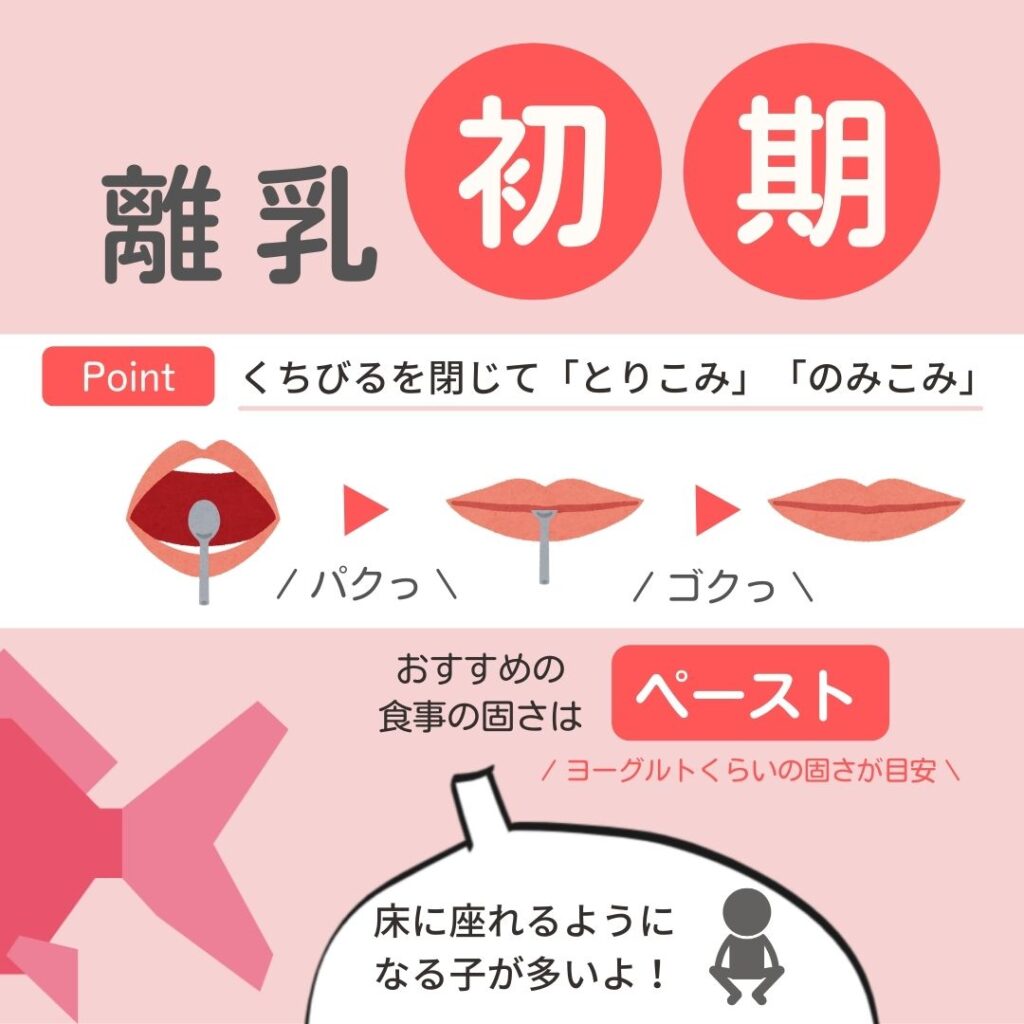

離乳食を始めたら(離乳初期)

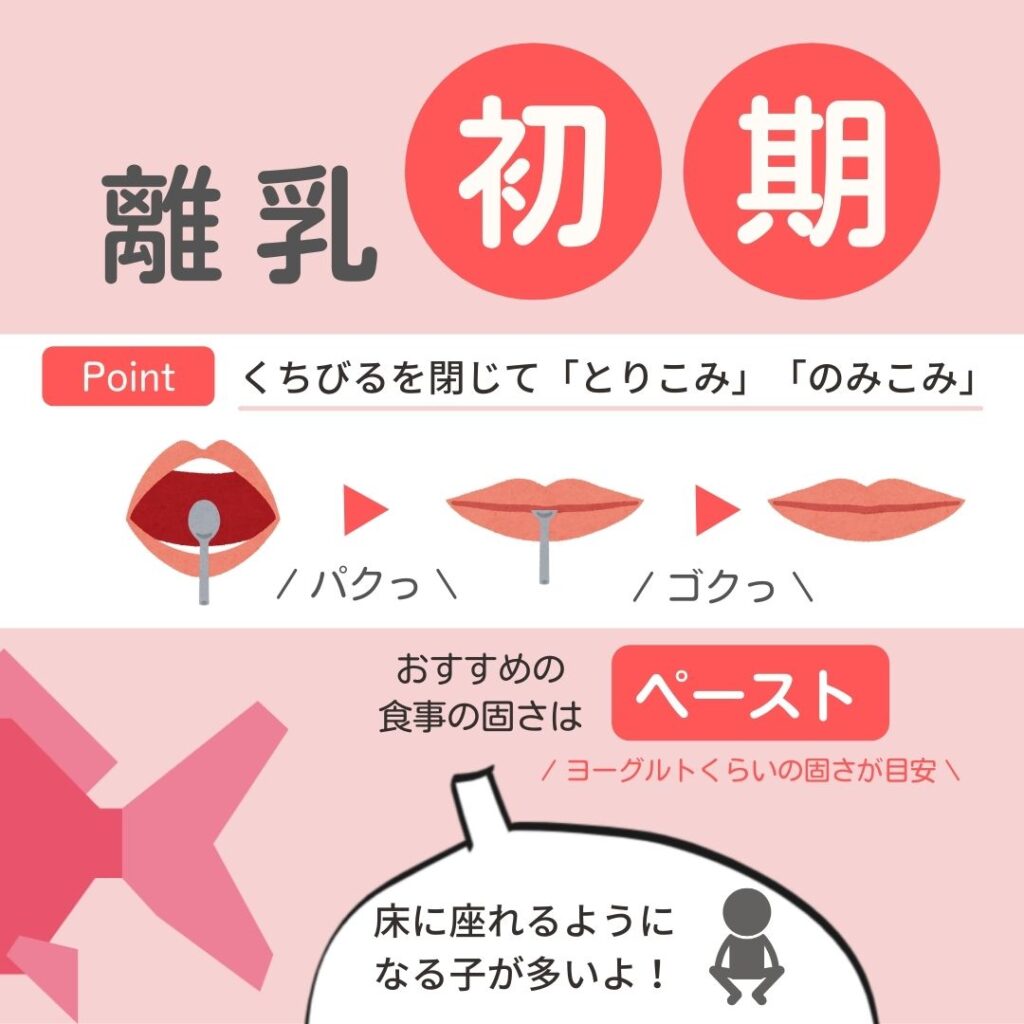

離乳初期では、以下の2つの機能を獲得することが目標となります。

- 捕食:スプーンからくちびるを閉じて取り込む

- 成人嚥下:くちびるを閉じて飲み込む

特に、離乳初期では食べるためのくちびるの動きを獲得することが最重要課題です。

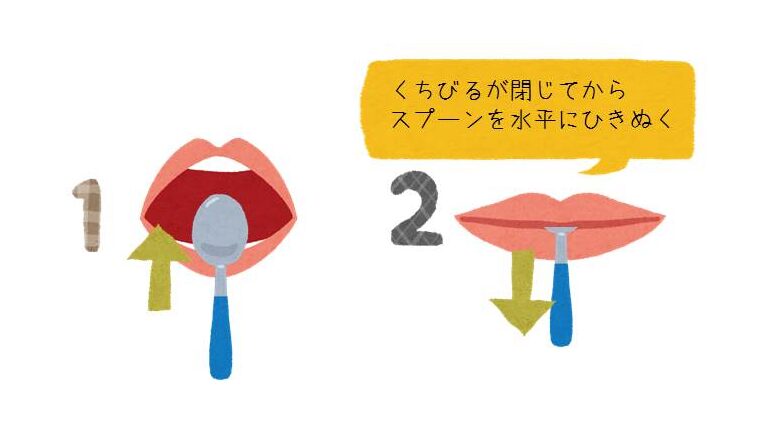

介助方法のコツ

離乳初期の介助のポイントは以下の3つです。

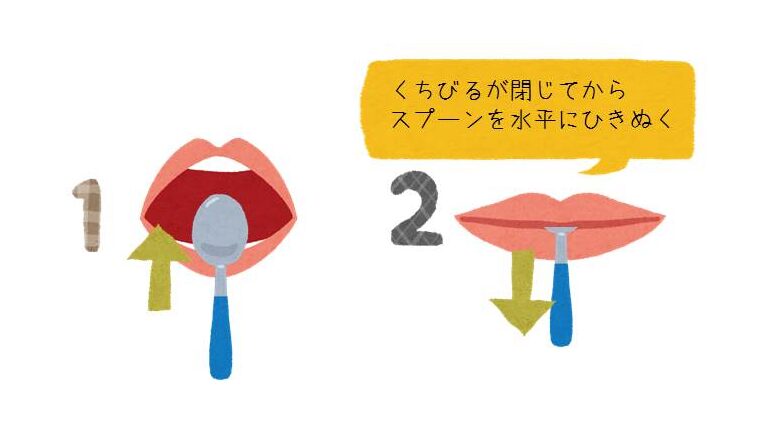

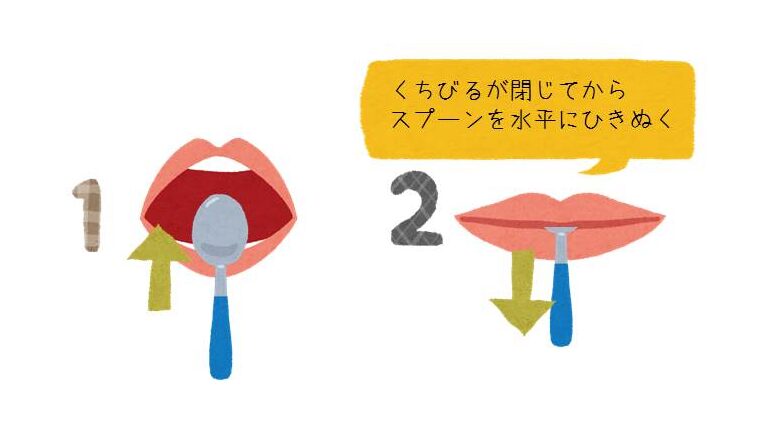

- 平らなスプーンを使用

- スプーンを口に入れたら上くちびるが降りるまで待つ

- 上くちびるが降りたところでスプーンを水平に引きぬく

このように介助することで、くちびるの筋肉をしっかりと使うことができます。

この時、スプーンのボウル部が平らなものを選ぶ理由は、くちびるの力が弱くてもスプーンの上から食べ物が取り込めるので、子どもに成功(口の中に食べ物が入る)の体験をさせてあげやすいためです。

このような介助をしながらくちびるの筋力がついてくると、口を閉じて舌を出さずに飲み込めるようになる子もいます。

以下は、摂食指導用に開発された平らなスプーンです。このスプーンがオススメの理由については、【ダウン症をもつ子の離乳食で使いたいオススメのスプーン】で解説しています。

ポイントサイト「モッピー」を経由して購入するだけで、トイザらスの全商品が実質2.5%OFFで購入できます!

無料で利用できて、子ども服などもお得に買えるので、アカウントだけでも作っておきましょう。

少しでもお安く買いたい!

くちびるの力がつくのは時間がかかる

ダウン症児では飲み込みの時に舌を前方に出す嚥下の仕方をすることが多く、完全に正常な嚥下に成長するまでには時間がかかります。

お子さんによっては、押しつぶしや咀嚼の機能を獲得して、舌運動のバリエーションが増えてくることで自然と成人嚥下が獲得されてくる場合もあります。

押しつぶす機能の獲得には離乳中期食(軟固形物)、咀嚼の獲得には離乳後期食以上の固さの食事の固さを与える必要が出てきますが、無理をして窒息などの事故が起きないよう、できれば医療機関や療育機関などの専門家と一緒に進めていけると安心です。

離乳中期食へ進める時期

離乳中期に進めるタイミングは、以下の2つが目安になります。

- 押しつぶし機能の獲得開始

- 座位の安定と四つ這いの開始

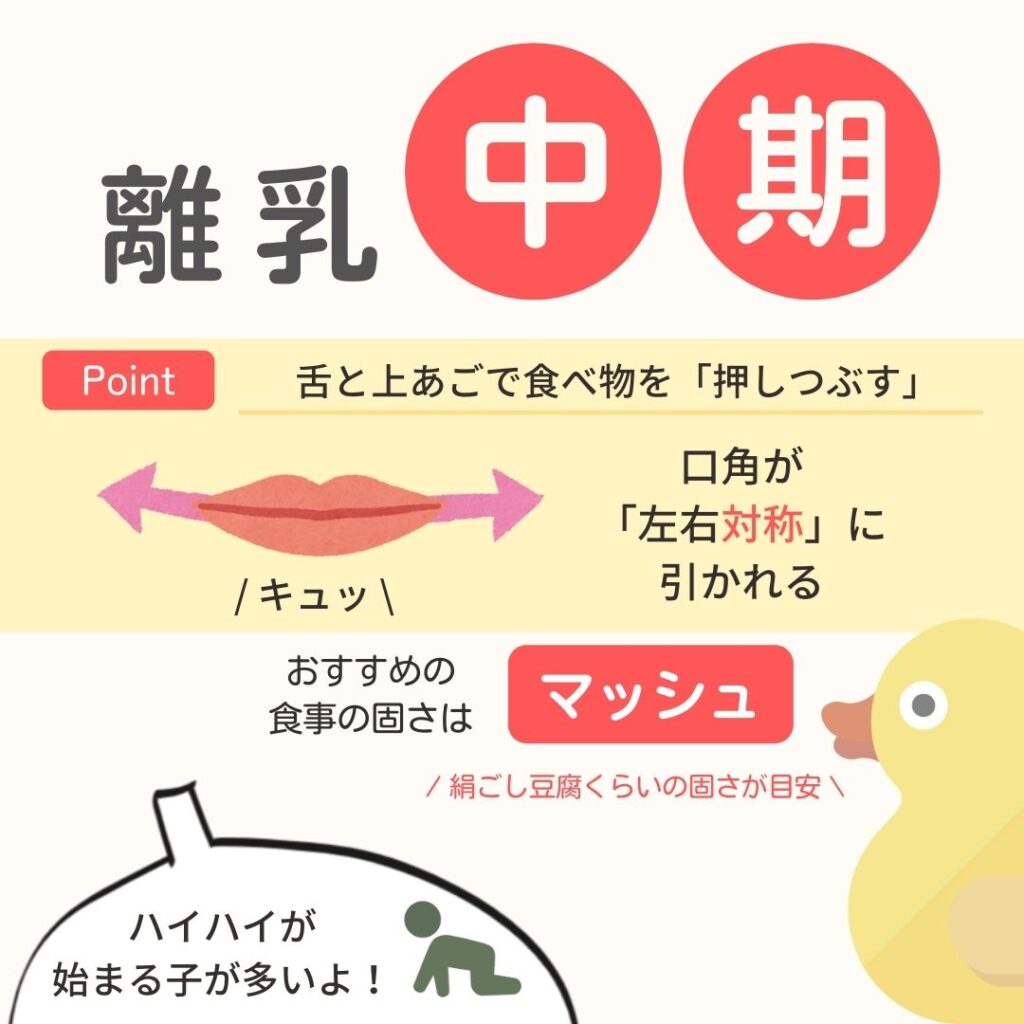

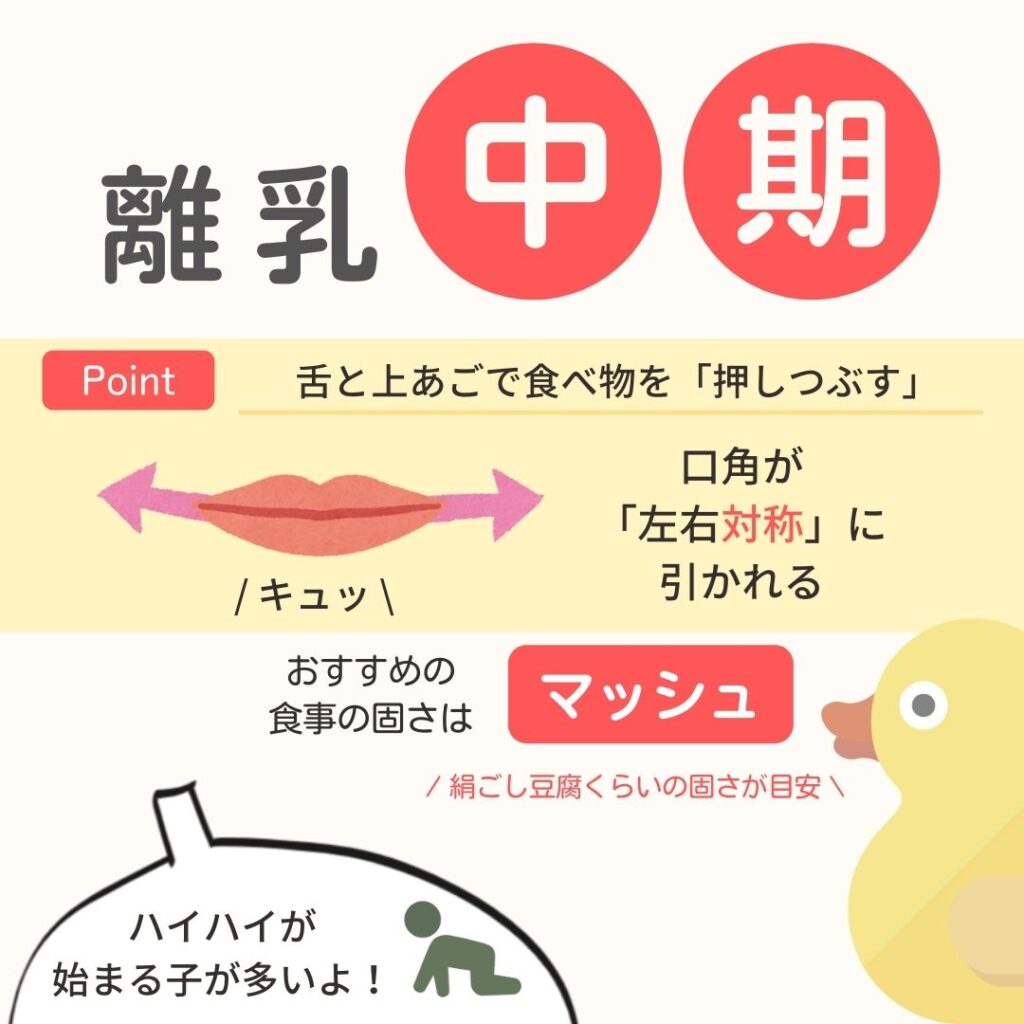

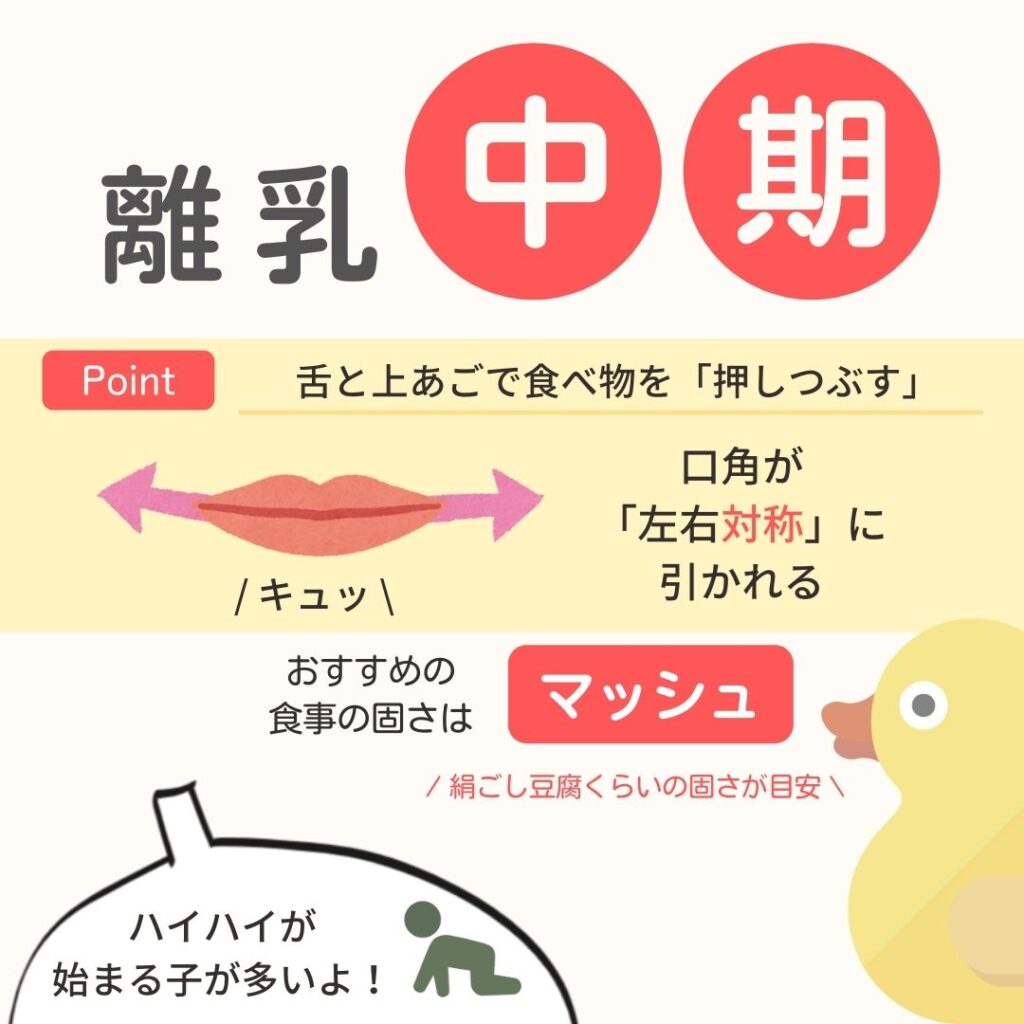

離乳中期では『食べ物を舌と上あごで押しつぶし食べる』という機能を獲得することが目標となります。

押しつぶし機能の獲得

離乳中期には、『舌と上あごで食べ物を押しつぶす機能』の獲得が期待されます。

離乳中期ではこの押しつぶし機能が獲得されるため、絹ごし豆腐のようなやわらかい固形物を口の中でつぶして食べられるようになってきます。

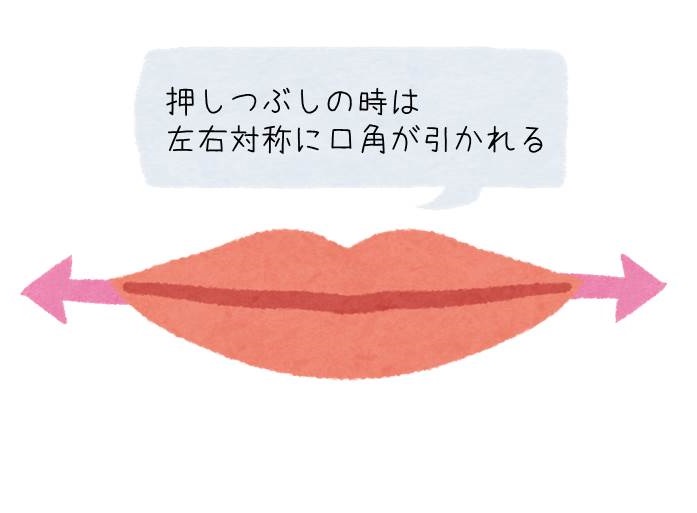

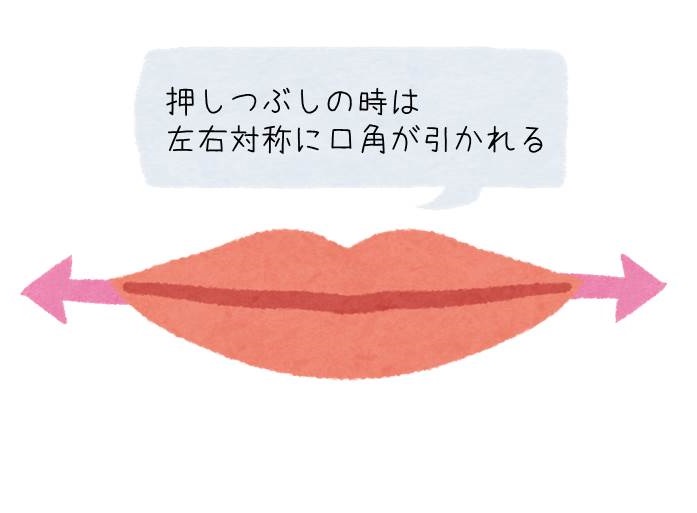

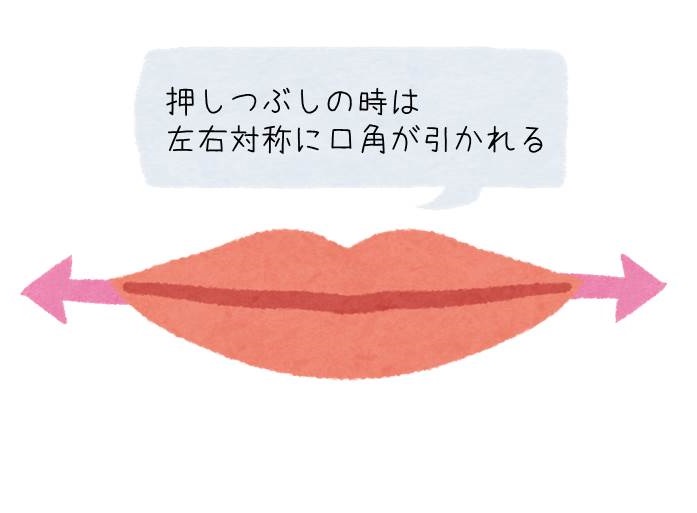

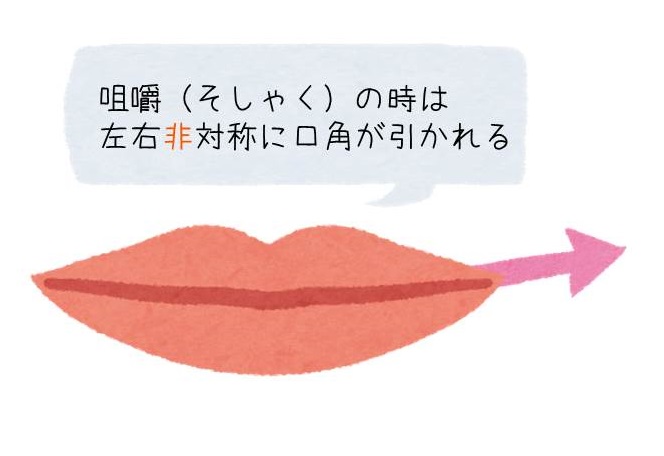

食べ物を押しつぶしている時には下の図のように、口が左右対称に引かれる様子がみてとれます。

このような動きが出始めていることが、離乳中期食への移行のタイミングとなります。

運動発達の目安

押しつぶし機能の獲得については、座位の安定と四つ這いの開始との関連があるといわれています。

これらは、おおむね定型発達の8ヶ月以降くらいの発達の段階です。

定型発達児の離乳中期(7-9ヶ月頃)の運動発達

・よつばいの姿勢がとれるようになる

・ずりばいなど自分から少し動けるようになってきている

・座ったまま後ろを向くなど色々なおすわりの仕方ができるようになる

この時期になると、おすわりが安定するので、リクライニングのある椅子は卒業して、少し腰回りのサポートのある椅子に変えていくのも良いと思います。

姿勢が起きることで手も自由につかいやすくなるので、手づかみ食べなどに進めていくきっかけにもなるかもしれません。

姿勢調整におすすめの椅子については、【離乳食を食べる時に使いたい椅子】の記事で詳しく紹介していますので、併せてお読みください。

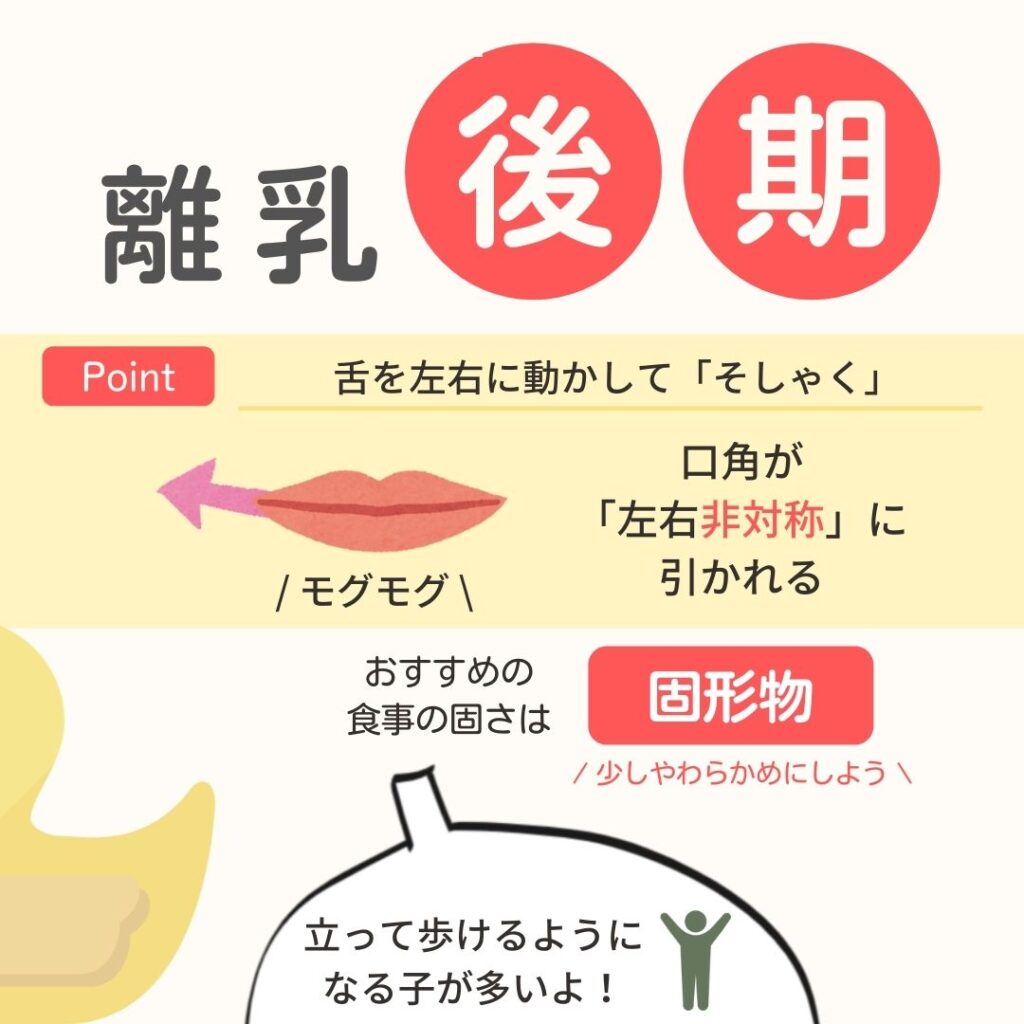

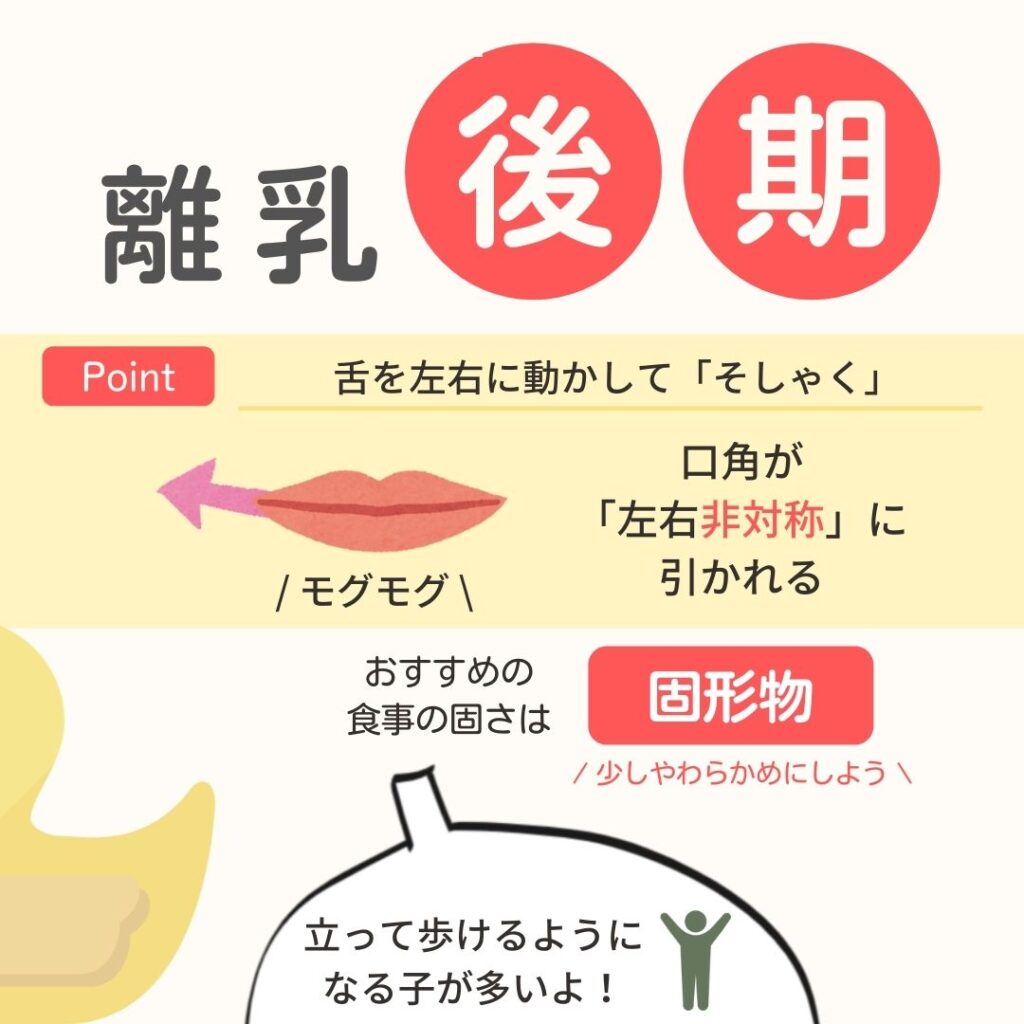

離乳後期食へ進める時期

離乳後期に進めるタイミングとしては、以下の2つが目安になります。

- 咀嚼機能の獲得開始

- ひとり歩きの開始

咀嚼の獲得開始

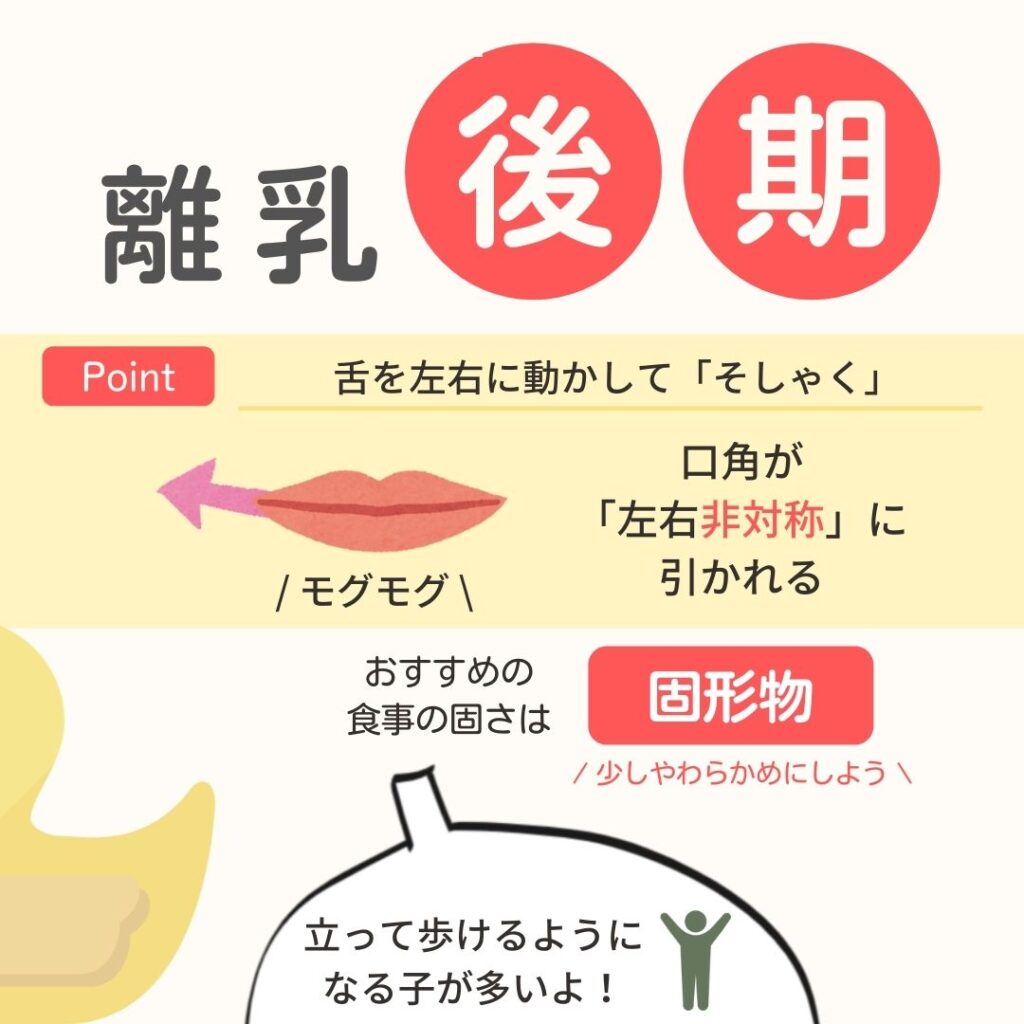

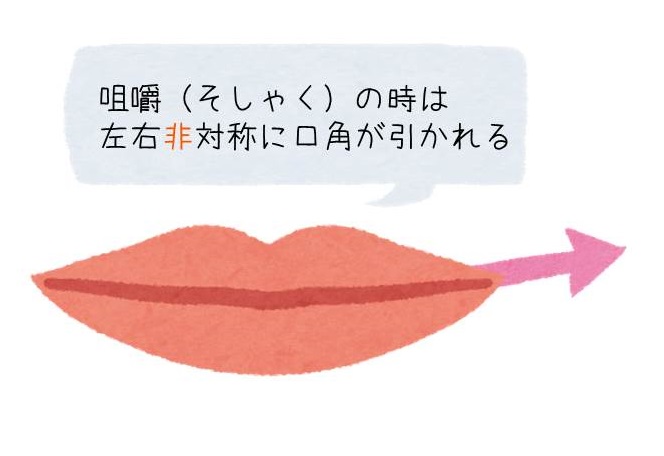

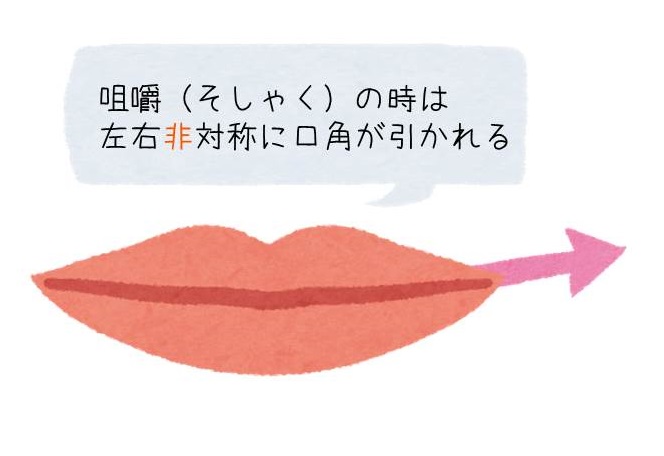

離乳後期には、『咀嚼機能』を獲得していきます。

咀嚼に関しては、ヨーグルトやプリンのような咀嚼が必要のない食品を食べている時には機能が発揮されません。

咀嚼が出来ているかどうかは、固形物を口の中に入れた時の口の動きを参考に判断していきます。

口角が上の図のように左右非対称に引かれるような動きが確認されれば、咀嚼ができるようになってきていることが多いです。

この見極めはなかなか難しいかと思いますので、言語聴覚士などの専門家と一緒にみていけると良いでしょう。

咀嚼を獲得したばかりの頃は、まだ大人と同じようには噛めません。初期の未熟な咀嚼では、あごの上下の動きが必要以上に大きく、以下にも「かみかみ」しているように見えます。

特に、ダウン症を持つお子さんの場合、全身の筋緊張低下・筋力の弱さがあることが多いため、咀嚼のパワーも弱いことが多いです。

そのため、食べ物を十分なやわらかさになるまで咀嚼するのに時間がかかることが多く(Gisel et al., 1984)、固すぎる食品では丸のみとなってしまいやすいです。

咀嚼の動きがみられても、急に大人と同じ固さの食事に移行するのではなく、やわらかいものを十分に噛んで食べる経験を積み上げて欲しいと思います。

時間はかかりますが、軟らかく調理された食べ物をちゃんと噛んで飲み込む(=丸のみをしない)といった経験をしっかり積んだ子は、結果的には成長に伴って、食物に適したあごの動かし方ができるようになり、咀嚼のパワーもついて、大人のような効率的な咀嚼を獲得していきます。

咀嚼の力をつけるために、スルメとかおせんべいとか、とにかく固いものを食べましょうと言われることがある。

— ゆう@ことばと摂食の発達・療育・リハビリ (@hagukumichild) August 12, 2021

しかし、無理に固いものを噛ませるよりも、本人の能力に合った固さのものを丸飲みなどせずに「ちゃんと噛む」経験を繰り返すことで、機能的な咀嚼とそのパワーがついてくる子が多いと思う。

運動発達の目安

定型発達児の離乳後期(10-12ヶ月)

・ハイハイをして階段をのぼったりする

・手をつなぐと歩けるようになる

咀嚼の獲得には、ひとりで歩けるような運動発達との関連があるといわれています。

ハイハイや歩行のように、体の左右が別々の動きをする機会が増えてくると、口の中でも舌が右に動いたり、左に動いたりと左右の動きを経験していきます。

その先には、食べ物を左右の臼歯に動かして咀嚼する機能につながっていきます。

この頃にはおすわりがかなり安定していますので、通常の幼児用の椅子で食事を楽しめるお子さんも多いです。

手づかみ食べの開始

食べ物への興味も高まり、手先も器用になってくるので、手づかみ食べも盛んになってきます。

手づかみ食べには以下のような発達上のメリットがあります。

- 食べ物の触感を学ぶ

- 身辺自立につながる

- 自分の一口量を覚える

そのため、離乳後期以降には積極的に経験させてあげたいものです。詳しくは、【手づかみ食べの3つのメリット】の記事で解説していますのでごらんください。

コップ飲みの開始

大人がコップを持って、お子さんの口元につけてあげると、コップから飲み物が飲めるようになってきます。

大人が介助して一口ずつ飲ませる段階の時には、お口がみえるピッタンコップがおすすめです。

このコップは片側が切り取られていて、切り取られている方を上にして子どもの口にあてます。

コップが切り取られていることで子どもの鼻がコップにあたらないのが特徴です。

容器が透明なので飲み物がどのくらい子どもの口に入ったのかなどが観察しやすくなっています。

コップ飲みの発達については、【コップ飲みの練習:離乳の段階別に解説】で詳しくお伝えしていますので、併せてお読みください。

ポイントサイト「モッピー」を経由して購入するだけで、トイザらスの全商品が実質2.5%OFFで購入できます!

無料で利用できて、子ども服などもお得に買えるので、アカウントだけでも作っておきましょう。

少しでもお安く買いたい!

ダウン症児の離乳食の進め方で運動発達だけを目安にするリスク

上記のように、離乳食の進め方については、運動発達が目安になります。

しかし、運動発達だけを唯一の目安とすることは危険です。

なぜなら、運動発達と食べる機能の発達がよく関連しながら成長するお子さんも多いですが、あまり関連せずに運動発達のほうがグイグイ成長して食べる機能はゆっくりと成長するお子さんもいます。

そのため、「歩けるようになったから、おせんべいが食べられるぞ」といった判断では、食べ物を詰まらせてしまいかねません。

「歩けるようになったから、咀嚼の動きはどうかな?」と口腔機能の状態を必ずチェックしながら離乳食は進めてください。

ただ、口腔機能は一般的に評価がわかりにくいです。

言語聴覚士の資格をもつ我々も、何人ものお子さんの食べ方を見て、やっと評価できるようになっています。

可能であれば、離乳食のステップアップを考えるタイミングで、一度専門の先生に食べる機能の評価をしてもらえると安心して進められるでしょう。

まとめ:ダウン症児の離乳食を食べる機能の発達は個人差も大きい

運動発達と口腔機能の発達の関連を説明しました。最後までお読みいただき、ありがとうございました。

ダウン症児の食べる機能に関しては,成長に伴って小学校の低学年くらいまでに咀嚼機能を獲得できることも多いです。

しかし、ダウン症児の発達の経過は定型発達に比べるとゆっくりで個人差も大きいことが知られています。

発達がゆっくりなため、「いつまでドロドロのものを食べるんだろう?」「いつになったら離乳食が終わるんだろう?」と見通しのたたない不安を感じることもあるかもしれません。

今回の記事で解説したような大体の発達の目安を知っておくことで、離乳食の進め方の見通しが立ち、少しでも不安が軽減されたのであれば、うれしいです。

ひとりひとりのお子さんで、発達の道筋は様々です。焦って口の機能に比べて処理の難しい固さの食事を与えると、かえって異常な癖をつけてしまいかねません。

また、時には【離乳食を食べない・拒否するような時期】もあるかもしれませんが、発達とともに食べられるようになる子も多いです。

個々のお子さんの発達のスピードに合わせて、ゆっくり・丁寧に食べる機能を育んでいきましょう。

より詳しく知りたい方はこちらの書籍もおすすめです!

本記事で紹介したグッツ