ダウン症をもつ子を育てる母親「離乳食を始めたいけど、どうやって進めたらいいのかな?言葉の発達も心配。専門家に相談したくても、なかなか出会えないし…」

こういった疑問やご心配にまとめてこたえていきます。

- ダウン症をもつ子の療育のポイントを解説

- ことばの発達に大切な関わりを段階別に紹介

- 離乳食の進め方やオススメの食具などを紹介

この記事を書いている僕は、言語聴覚士として15年以上、ダウン症のお子さんへの療育を担当しています。

「離乳食ってどうやって進めたらいいの?」「ことばの発達はどのように育てればいいの?」

このような不安や疑問を感じていませんか?

できることなら、言語聴覚士などの専門職からのアドバイスを聞いてみたいと思っても、住んでいる地域によってはなかなか言語聴覚士に出会えない…といったことも。

この記事では、ダウン症をもつお子さんの療育に関して、言語聴覚士(ST)が「ことばの発達」「食べる機能の発達」といった視点から解説します。

本当なら、実際に言語聴覚士に会って、実際にお子さんを見てもらいながらアドバイスをもらえることが一番だと思います。

とはいえ、子どもの療育を専門とする言語聴覚士はまだまだ少ないですし、いつでも・どこでも見ることができる資料が役に立つこともあるのではないかと思い、この記事を作成しました。

「ことばの発達」も「食べる機能の発達」も、どちらも個人差の大きいダウン症をもつお子さんたちですが、いずれも着実に成長していきます。

ぜひ、お子さんに当てはまる内容からお読みください。

(目次をクリックすると該当箇所に移動します)

目次

ダウン症児のことばの発達と療育のポイント

この記事では、ことばの発達について以下の5つのポイントに分けて解説します。

- ことばが出るまでの発達

- 単語~2語文を育てる関わり

- 数の概念を育てる

- 発音不明瞭の原因と支援

- ひらがな習得の基礎

お子さんの発達の状態に合わせて、必要なところからお読みください。

ことばが出るまでの発達

-520x300.png)

-520x300.png)

-520x300.png)

ダウン症をもつお子さんのことばの発達は、ゆっくりと進む場合が多いです。

ことばを話し始めるまでの期間が長いため、以下のような不安を感じている人も多いのでは?

「いつになったら話せるようになるのかな?」

「どんな関わりをしてあげたら良いのかな?」

ことばが出る前のダウン症をもつお子さんのことばを育てるために、大切にしたいポイントは以下の6つです。

- 向かい合って遊ぶ

- 少し大げさにリアクションをする

- 子どもが興味を持って見ている対象物の名前を言って聞かせる

- 身振りやジェスチャーをたくさん使って関わる

- 子どものジェスチャーにことばを添える

- 擬音語や擬態語をたくさんつかう

それぞれのポイントについては、以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひお読みください。

》ダウン症児のことばを発達させる6つのポイント

-160x160.png)

-160x160.png)

単語~2語文を育てる関わり

「ようやく言葉らしい方言が出てきて良かった。でも、「りんご」だったら「ご」と単語の最後だけを言うことが多い。この先、2語文につなげるためにはどうしたらいいの?」

ことばでの表現が出始めたころには、こういった不安や疑問を感じる人も多いのではないでしょうか。

この時期のお子さんのことばの発達に大切なポイントは以下の2つです。

- 単語の音のイメージを育てる

- 名詞に加えて動詞などの語いを広げる

まず、単語を最後の音だけではなく、しっかりと言えるようになるためには、単語の音のイメージを育てる必要があります。そのためには、擬音語・擬態語をたくさん使って関わることが大切。

そして、2語文につなげるためには、名詞だけではなく、動詞や形容詞の語彙が増える必要もあります。

しかし、動詞や形容詞といった語いは名詞よりも抽象的な語彙となるため、獲得に苦労するお子さんも多いです。

日常の中で、どのように関わることでことばの発達を促すことができるのか?そのポイントを以下の記事で詳しく解説しています。

》ダウン症児の語いを広げて2語文につなげる

大小などの抽象概念の獲得

「大きい」「小さい」のような抽象概念の獲得も2語文が出始める時期に始まります。

このような抽象概念は、名詞のような具体的な語彙に比べると獲得が難しい概念です。

大小の概念のように抽象的な概念を育てる関わりのコツは以下のとおり。

- 概念を比較する

- 共通の概念で分類する

- 身振りでイメージしやすくする

具体的な関わり方については、以下の記事で紹介していますのでお読みください。

》「大きい」「小さい」ってどうやって教えるの?【抽象概念、はじめの一歩】

数の概念を育てる

ダウン症のお子さんたちも、3語文以上を話すようになる頃に、数概念に興味を持ち始めることも多いです。

数概念とは、単純に1から順番にかぞえる(順序数)だけではなく、かぞえたものがいくつあったのかという量の概念(集合数)も含んでいます。

このような数概念を育てるためには、以下の4つのポイントを丁寧に積み上げましょう。

- 抽象的な思考

- 1対1の対応

- 順序数

- 集合数

「順序数?集合数?なんだそれ?」

少し難しい専門用語が並んで、このように思った方も大丈夫です。

以下の記事で、数概念の育ちについて分かりやすく解説しています。

》数の概念の育ち方・発達(幼児期)-かぞえられるだけが数概念じゃない?-

発音不明瞭の原因と支援

-520x300.png)

-520x300.png)

-520x300.png)

ダウン症のお子さんたちでは、発音が不明瞭で聞き取りにくい子が少なくありません。

発音が不明瞭となる原因として以下の4つが代表的です。

- 聴力障害

- 顔のつくりの違い

- 舌運動の未熟さ

- 認知・言語発達のおくれ

これらの要因がどのように発音に影響を与えているのかを知ることで、お子さんが取り組むべき課題が見えてきます。

日常生活の中で取り組みやすい関わりについても、以下の記事で紹介していますので、お読みください。

》ダウン症をもつお子さんの発音不明瞭の原因と支援・練習

-160x160.png)

-160x160.png)

ひらがな習得の基礎を育てる

ダウン症のお子さんたちも、成長に伴ってひらがなに興味をもつようになることも多いです。

ひらがなが読めるようになるためには、以下のような4つの土台となる力が必要です。

- 音韻認識

- デコーディング

- 視覚認知

- 語彙力

この4つの力を育てていくことで、後の文字学習がスムーズになります。

以下の記事では、それぞれの力について分かりやすく解説した上で、日常の中で取り組める遊びも紹介しています。

》ひらがな習得に必要な4つの力:ひらがなが読めるようになるまで

その他、ことばの発達について知りたい場合には、お問い合わせからご質問いただければ、分かる範囲で記事にしたり、お答えしたりしようと思います。

ダウン症児の食べる機能の発達と療育のポイント

ここからは、食べる機能(離乳食)の発達について以下の4つのポイントに分けて解説します。

- 離乳食の進め方

- 離乳食で使いたい椅子

- 食具(スプーンやコップ)の使用

- 離乳食を拒否する時の対応

お子さんの発達の状態に合わせて、必要なところからお読みください。

離乳食の進め方:完全ガイド

「ダウン症をもつ子の離乳食っていつから始めるんだろう?一般の育児書どおりに、5~6ヶ月で離乳初期、8ヶ月頃に離乳中期…って感じで、月齢をたよりに進めていいのかな?」

ダウン症をもつお子さんの離乳食の進め方に関する情報ってなかなか見つからないですよね。情報の不足から、どのように離乳食を進めてよいのか分からず途方に暮れている方も多いと思います。

ダウン症をもつお子さんは全体的な発達がゆっくりと進むことが多いため、月齢を目安とした離乳食の進め方では、上手くいかないことも多いです。

個人差も大きいですが、最近の研究では運動の発達をひとつの目安として、離乳食を進めることが提案されています。

「どのようなタイミングで離乳食を進めたら良いのか?」「何に気を付けて介助したら良いのか?」など、以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひお読みください。

》ダウン症児の離乳食の進め方の目安-いつから?どのように?-摂食嚥下機能の発達の特徴

離乳食で使いたい椅子

「離乳食を食べさせる時につかう椅子がほしいんだけど、どんな椅子を買ったらいいのかな?何を目安に椅子を選んだら良いのかを教えてほしい」

ダウン症をもつお子さんは、運動発達もゆっくりと進む場合が多いです。

そのため、椅子についても、一般的に表示されている月齢を目安にして購入するとうまくいきません。

以下の記事では、運動発達を目安に、おすすめの椅子を紹介しています。

理学療法(PT)をうけている場合には、担当のPTに聞いてみるとお子さんに合った椅子がみつかるかもしれません。

スプーンやコップなどの食具の使用

ダウン症のお子さんの離乳食を始める時には『平らなスプーン』がオススメ!といわれます。

「なぜ、平らなスプーンが良いのでしょうか?」「いつまで平らなスプーンを使えばよいのでしょうか?」

スプーン選びのポイントを以下の記事で解説しています。

》ダウン症児の離乳食で使いたい【おすすめのスプーンと離乳食グッツ】

ダウン症のお子さんたちも、成長に伴って手づかみ食べを始めます。実は、この「手づかみ食べ」がスプーンを使った自食の発達に重要な役割をはたします。

手づかみ食べのメリットは以下のとおり。

- 自分の一口の適量を覚える

- 手先の器用さが成長する

- 食べ物の触感などを知る

それぞれについては、以下の記事で詳しく解説しています。

》手づかみ食べの3つのメリット:手づかみ食べをしない子への対応は?

コップ飲みも離乳期をとおして段階的に上手になっていきます。コップ飲みは以下の順序で練習していくと効率的です。

- 離乳食を食べる時に、くちびるをしっかりと閉じて食べられる

- 水分をスプーンで1さじずつ飲めるようになる

- コップで練習をはじめる

水分の練習を始めるタイミングは、離乳食が中期まで進んだあたりから。くちびるを閉じた状態を維持できるようにならないと、口の中にふくんだ水分が出てきてしまうことが理由のひとつです。

離乳食の進み具合に合わせて、水分の練習方法をステップアップしていきましょう。詳しい方法については、以下の記事で解説しています。

》コップ飲みの練習:離乳食の段階別に解説

離乳食を食べない・拒否する時の対応

「離乳食を始めたけど、あまり食べてくれない。なんで拒否するの?食べてくれない時にどのように対応したらいいのかを知りたいな」

離乳食がうまく進まず、不安を感じる保護者の方も少なくありません。

しかし、このような問題は成長とともに改善していく場合も多いです。

とはいえ、なにか原因がある場合には対処してあげることで、お互いに楽になるかと思います。

以下の8つのポイントで「食べない」「拒否する」を考えてみてはいかがでしょうか?

- 離乳食の開始時期を見直す

- お腹がすいている時間帯にTRYする

- 食べる機能と離乳食の形態を合わせる

- 座る姿勢を安定させる

- 味付けを年齢相応にする

- 少しずつ固形の食感になれさせる

- イヤイヤ期に応じた対応をする

- 大人が食べているモデルを見せる

それぞれのポイントについて、以下の記事で解説しています。お子さんに当てはまる拒否の理由があるかも?

》離乳食を食べない・拒否する時の原因と対応の仕方

まとめ:ダウン症をもつ子の療育のポイント

以上、ダウン症のお子さんの「ことばの発達」と「食べる機能の発達」についての概要を解説しました。

不安や疑問は解決されたでしょうか?

記事を読んで全て解決!とまではいかなくても、少しの安心感につながったのであれば嬉しく思います。

実際に療育を利用されて、担当の言語聴覚士がサポートしている場合には、疑問点や不安なことを、ぜひきいてみてください。

記事内容について、ご不明な点などございましたら、お問い合わせまで。または、Twitter(@hagukumichild)では毎日、ことばや食べる機能の発達について発信しておりますので、ご連絡ください。

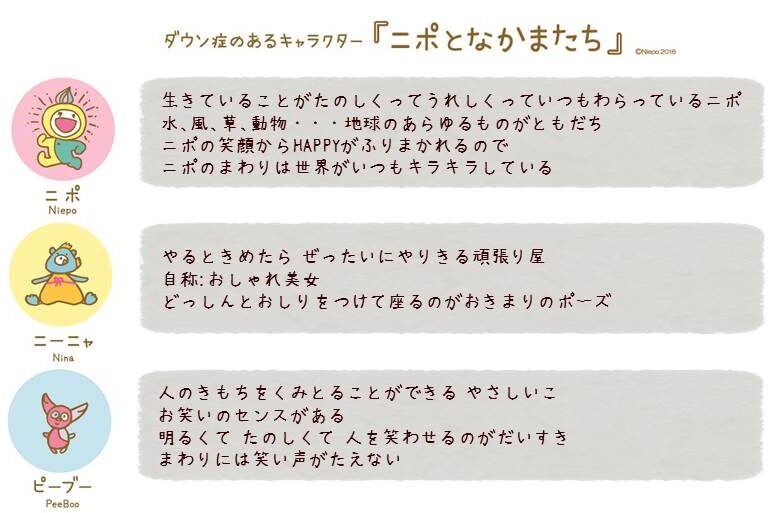

「ニポとなかまたち」デザイナー tamako☆ 様より、当サイトでのイラストの使用の許可を頂いて使用させていただいています。かわいらしいキャラクターをご紹介できてうれしいです!