「うちの子、なかなか話せるようにならなくて心配。ことばってどうやって発達するんだろう?発達の原則みたいなものがあるなら教えてほしいな」

こういった疑問にこたえます。

- ことばの発達の3つの側面を解説!

- ことばの発達を促す関わりのコツを紹介

- ことばの発達に関するよくある質問

この記事を書いている僕は、言語聴覚士として「ことばの発達がゆっくりな子」たちへの言語・コミュニケーション指導を行っています。その知識と経験から、分かりやすく解説していきますね。

周りの子と比べて、ことばを話し始めるのが遅いと心配になりますよね。

そもそも、ことばを話せるようになるためには、どんな成長が必要なのでしょうか?

話すために必要な発達の側面について、この記事では解説していきます。

子どもの発達のために、僕たち大人は何をしてあげたら良いのでしょうか?

目次

言葉が話せるようになるために必要な発達とは?【結論、3つの側面が重要】

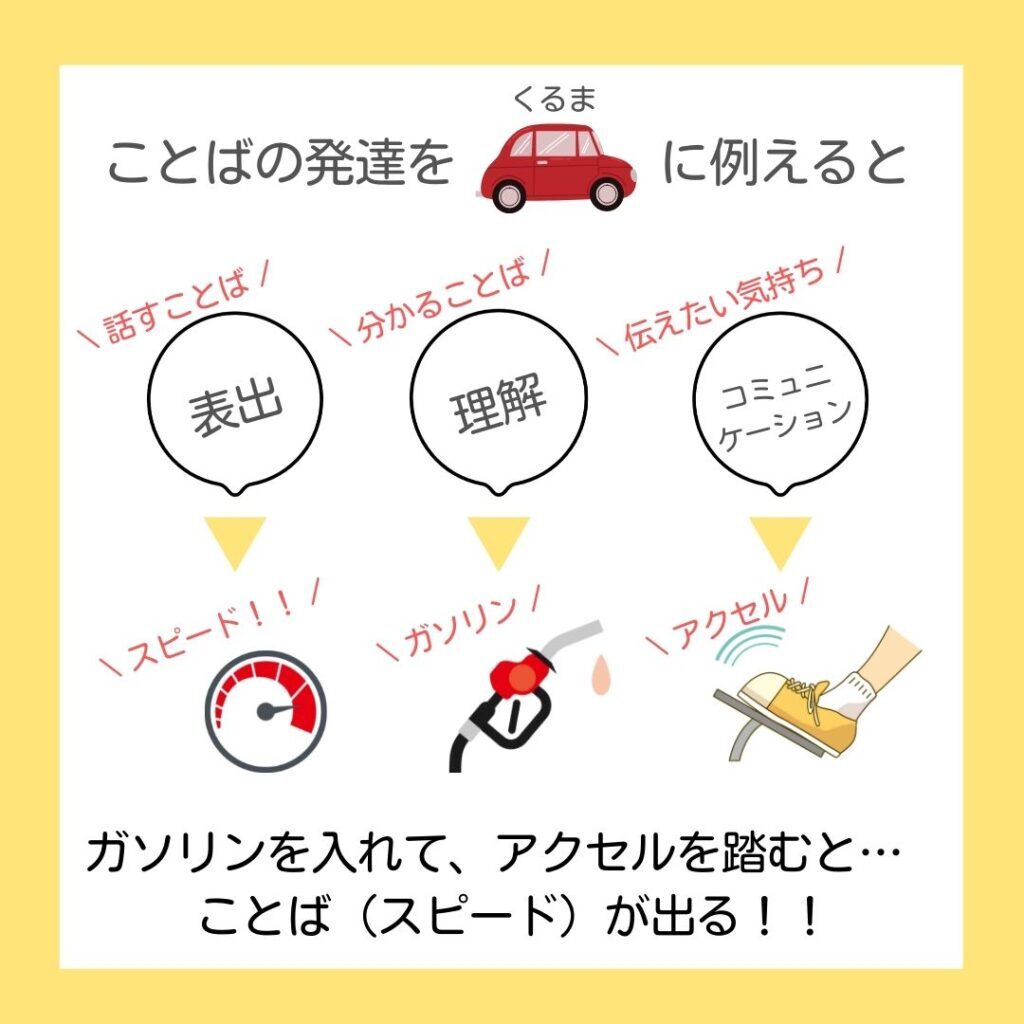

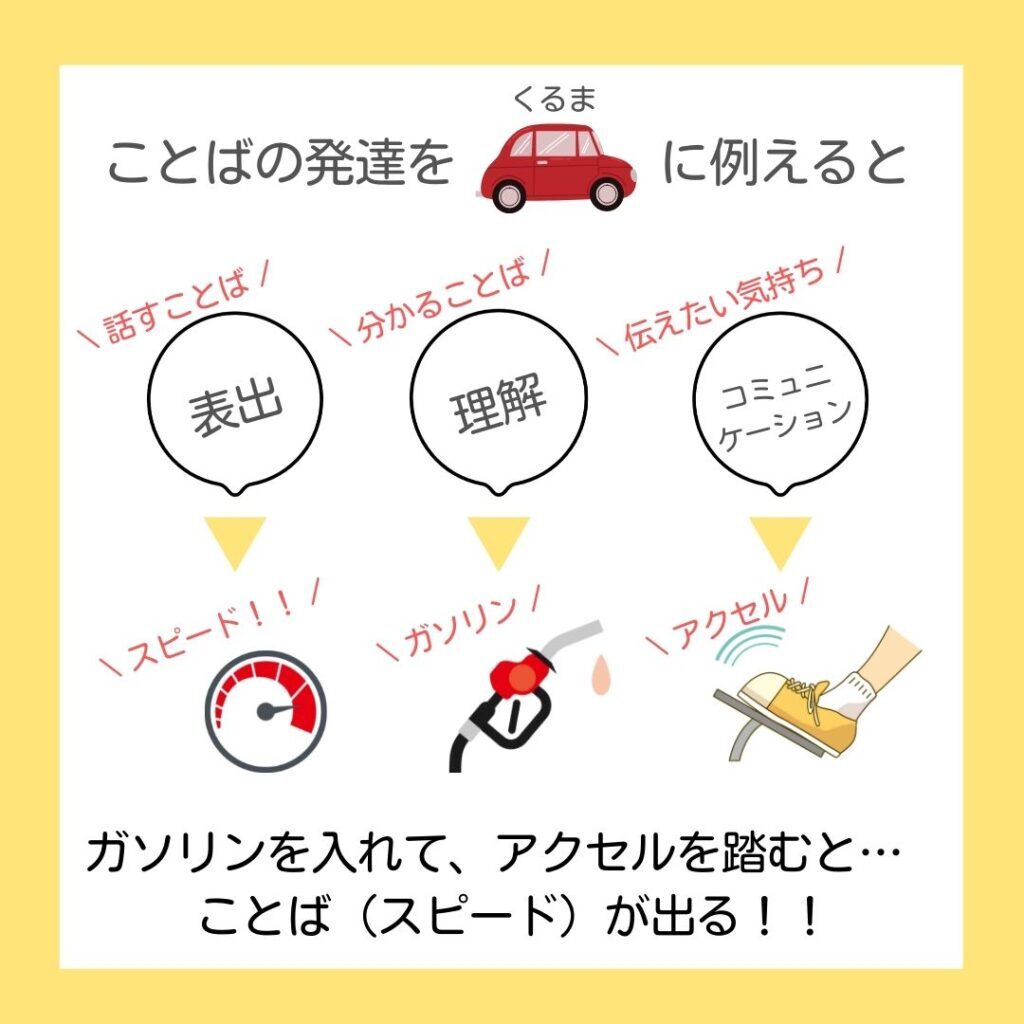

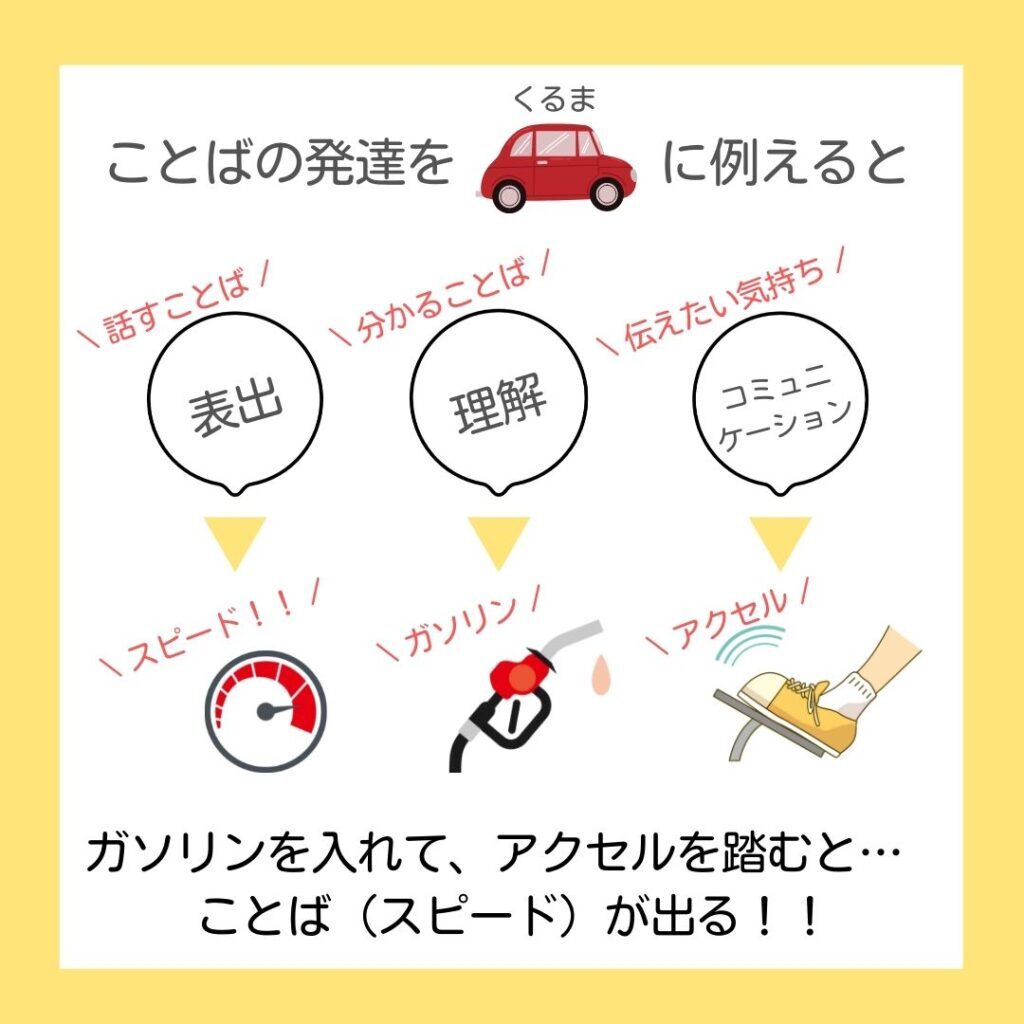

結論からいうと、言葉が話せるようになるためには「分かることば」と「伝えたい気持ち」が育つ必要があります。

- 言えることば(Speech)

- 分かることば(Language)

- 伝えたい気持ち(Communication)

ことばの発達を考えると時には、この3つの側面に分けて考えることが大切。

でも、ちょっと分かりにくいと思うので、以下のように車に例えて解説しますね。

例えるなら、車の運転

- 車のスピード = 言えることば

- 車の中のガソリン = 分かることば

- 車のアクセル = 伝えたい気持ち

車を動かすためには、ガソリンを入れて、車のアクセルを踏む必要がありますよね。これをことばの3つの側面に置き換えるとこんな感じ。

「ことばを言う」ためには、「分かることば」を増やして、「伝えたい気持ち」を育てることが必要。

ガソリンがないと車が動かないように、「分かることば」が増えないと言えるようにならないということですね。

ことばの3つの側面を育てる関わり方のコツ

「言えることば」を増やすために、「分かることば」と「伝えたい気持ち」を育てる関わりのコツを紹介します。

「分かることば」を育てるコツ

「分かることば=車のガソリン」を増やしましょう。なぜなら、車はガソリンがないと動けないように、ことばも分かるようにならないと言えないからです。

分かることばを育てるコツは以下の3つ。

- ①:子どもが見ているものに声かけ

- ②:ジェスチャーを使って関わる

- ③:擬音語・擬態語で関わる

順番に解説しますね。

※相手と同じ対象に注意を向ける=共同注意

この共同注意の文脈の中で、子どもはことばを効率的に学ぶことができます。

例えば、子どもがミニカーで遊んでいる時に、大人が「車だね、ブーン」などと言いながら関わることで、子どもは自分が持っているミニカーと「くるま」という音声を結び付けます。

『子どもが見ているものを大人も見る』

これが最も簡単に生活の中で共同注意を成立させるコツです。

子どもと同じものに大人が注意を向けることで自然と共同注意を成立させ、その中で身の回りの物の名前を言って聞かせてあげましょう。

詳しくは以下の記事で紹介していますので、お読みください。

『身振り・ジェスチャーでおおげさに表現してあげること』は子どものことばの学習を助けます。

なぜなら、ことばという音声情報に加えて、身振り・ジェスチャーという視覚情報が組み合わさることで子どもの注意を引きつけるからです。

その他にも、ことばは以下のような順番で発達します。

※話せない→身振りで表現→ことばで話す

身振りで表現できるようになることで、相手に伝える楽しさを経験させてあげることもできます。

ことばを話す前段階としての身振り。

その習得を促すためにも、周囲の大人が積極的に使って関わってあげましょう。

詳しくは以下のの記事でも解説していますので、併せてお読みください。

》言葉の発達に大切なジェスチャー・擬音語・擬態語

擬音語・擬態語をたくさん使った関わりは、ことばの発達に良い影響を与えます。

「ざあざあ」「ごろごろ」「きらきら」「びちゃびちゃ」などの擬音語・擬態語。

これらもまた、子どもたちの注意を引きつけることができるからです。

さらに、「ざあざあ」など音の繰り返しのある擬音語・擬態語は意味が感覚的に分かりやすく、真似しやすいという点で、獲得しやすい語彙のひとつ。

このような擬音語・擬態語(=オノマトペ)を楽しむ教材として、以下のカードをご自身もダウン症をもつ子の母である言語聴覚士の石上先生が考案されています。

楽しみながら『ことばの基礎』を学べるオススメの教材です!

「伝えたい気持ち」を育てるコツ

「伝えたい気持ち=車のアクセルを踏む力」を高めましょう。なぜなら、車はアクセルを踏まないと動けないように、ことばも伝える気持ちが高まらないと言わないからです。

伝えたい気持ちを育てるコツは以下の3つ。

- ①:命令は最低限に

- ②:質問はほどほどに

- ③:子どもの表現を批判しない

これを毎日の中でスペシャルタイムとして、5分だけで良いから取り入れてみることがオススメ。

短時間だけ、子ども主導のやりとりを経験させてあげるようなイメージです。

スペシャルタイム中は、大人から「〇〇しなさい」などと指示することは最低限にしましょう。

「大人の指示→行動」の繰り返しでは、子どもは受け身なやりとりが続いてしまいます。

子どもからの発信を待ってみましょう。もしくは、子どもがやっている行動を実況中継するように「〇〇してるんだね」などと声掛けするだけで十分です。

スペシャルタイムの中では、あまり質問せずに関わってみましょう。

ことばの発達が心配だと、「これは何?」「あれは何て言うの?」などと質問で誘導したくなりますが、ほどほどにしておくのがコツ。

教えたい単語は、子どもが対象物を見ている時にさりげなく聞かせてあげるのが効果的です。このスペシャルタイムの中では、「子ども主導」を大切に!

子どもがせっかく伝えてくれた表現。少し違っても、不十分でも、全て受け止めて理解してあげましょう。

ついつい、子どもに教えてあげようと「ちがうよ。〇〇だよ」などと言ってしまいやすいですが、子どもが伝えたかった内容が伝わったならそれでOK。

さりげなく、「そうなんだ。〇〇なんだね」といった感じで、さりげなく子どもの誤りを直して復唱してあげる方が良いです。

まとめ:ことばの発達は3側面に分けて考えよう

この記事では、「ことばの発達の3つの側面」について解説してきました。ここまでをまとめます。

ことばの発達は以下の3つに分けて考えるのが大切。

- 言えることば

- 分かることば

- 伝えたい気持ち

『分かることば』を育てるコツは、「子どもが見ているものに声かけ」「ジェスチャーを使って関わる」「擬音語・擬態語で関わる」を意識してみましょう。

『伝えたい気持ち』は、「命令は最低限に」「質問はほどほどに」「子どもの表現を批判しない」を意識してスペシャルタイムを過ごすことが育てるコツです。

繰り返しになりますが、車はガソリンを入れて、アクセルを踏まないと動きません。

同じように、言葉は分かることばを増やして、伝えたい気持ちが高まらないと出てこないというわけですね。

焦らず、じっくり、子どものペースに合わせた関わりを、親子の楽しいコミュニケーションの中で経験していくことが大切だと思います。

今回はここまで。

こちらもオススメ!

当サイトでは言葉の発達段階:完全ガイド【子どもの獲得順序に沿って徹底解説】の記事に、ことばの発達に関する記事をまとめて紹介しています。

ことばの発達の順番に記事を並べていますので、お子さんの発達の状態に合わせてお読みいただけます。

\クリックして記事へ移動!/