「絵本を読み聞かせましょうって言われるけど、嫌がって全く読んでくれない。どうしたらいいのかな?」

こういったテーマで記事を書いてみようと思います。

- 発達障害をもつ子が絵本を嫌がる時の対応

- 嫌がらずに聞いてくれる読み方のコツ

- 絵本は「楽しむ」が大事では?という話

保育園や幼稚園の先生から「絵本の読み聞かせを、おうちでも練習してください」って言われました。どうしたらいいの?っていうご相談。わりと多いです。

そんな時に、僕が保護者の方にお伝えしていることを、記事にしてみようと思います。

主に幼児期の絵本の読み聞かせについて。賛否両論あるかもですが、僕はこう考えますっていう話です。

発達障害児が絵本を嫌がる時の対応

結論、「無理はせず、子どもが好きなことから始める」です。

無理はしない

子どもが絵本の読み聞かせを嫌がっているとき、無理やり聞かせるようなことはやめましょう。

無理をして「絵本嫌い」になってしまっても困りますし、その読み聞かせが子どもに合っていない可能性が高いからです。

例えば、「絵本の読み聞かせ中に立ち歩くから、座って聞く練習をしましょう」という方針。これは子どもにとっては苦痛ですよね。

座って聞きたくなるような絵本・読み聞かせを大人が工夫すべきだと思います。

そのためには、子どもが絵本の読み聞かせをなぜ嫌がっているのかを知ることが大切。

嫌がっている理由は何か?

子どもが絵本を嫌がっているのには、何か理由があるはずです。

- 絵本の内容がむずかしい

- 内容が子どもの興味から外れている

このあたりは、わりとよくある原因です。

子どもにとって、読み聞かされている内容がむずかしいと聞いているのが苦痛になります。

例えば、全く知らない言語(スワヒリ語など)で延々と語られたら、あなたも嫌になってしまいませんか?

そのため、子どもに内容が伝わるような絵本を選んで、読み聞かせてあげることが必要です。

子どもにとって、全く興味をひかれない内容だと聞き続けるのは難しくなります。

大人だって、興味の対象外の書籍を読んでいると、、、眠くなってきますよね。

嫌がらずに絵本を読んで欲しいなら、子どもの興味に合わせた絵本を選びましょう。

子どもが好きなことから考える

というわけで、現時点で子どもが絵本を嫌がっているようなら、子どもが好きなことから絵本選びを考えてみましょう。

電車好きな子なら、電車に関する本が良いかも。最初は絵本ではなく、図鑑の方が興味をもつ子もいるかもしれません。

図鑑を一緒にみながら「N700系、かっこいいね!」「ここが連結するんだね」など、子どもが興味をもって見ているところにコメントしてみると良いと思います。

『本を楽しむ』ということが大切で、物語(ストーリー)を楽しむのは後からで大丈夫です。

発達障害児が嫌がらずに読んでくれる絵本の選び方

嫌がる原因を取り除いていけば、絵本を楽しめるようになります。

ことばの発達段階に絵本を合わせる

子どものことばの発達の状態に、絵本の内容を合わせることが大切です。

絵本の中には対象年齢が書いてあるものがありますよね。実際の年齢に合わせるのではなく、言語発達の水準に合わせてみましょう。

そのためには、子どもの発達の状態を知る必要があります。

ことばの発達については以下の記事で詳しく紹介していますので、子どもの状態と照らし合わせながら確認してみてください。

》言葉の発達段階:完全ガイド【子どもの獲得順序に沿って徹底解説】

子どもの興味をひきつける

子どもの興味に合った内容を選びましょう。最初はキャラクターものでも良いと思います。

例えば、アンパンマンやトーマスなど。子どもが見たくなるような絵本を選ぶのがコツ。

子どもの興味が高まってくれば、自然と読み聞かせてほしがるようにもなってくることが多いです。

絵本を読み聞かせなくちゃ!と気負いすぎずに、「本を気に入ってくれるといいな」とおもちゃを選ぶような感覚で選んであげましょう。

選択肢を絞って選ばせる

絵本の読み聞かせをするとき、「子どもが好きなもの」「興味が高いもの」を選びましょうとお伝えすることが多いです。

でも、本屋さんに行って子どもに選んでもらおうとしても、最初はあまりうまくいかないですよね。

うまく選べないのは、子どもが選ぶには選択肢が多すぎるから。選択肢をコントロールしてあげる必要があります。

子どもの「ことばの発達」「興味」に合うものを2~3冊購入して、家で読む時に「どれにする?」と選ばせるのがコツ。

自分で選んだ本だと、モチベーションが少し高まります。

おすすめ絵本

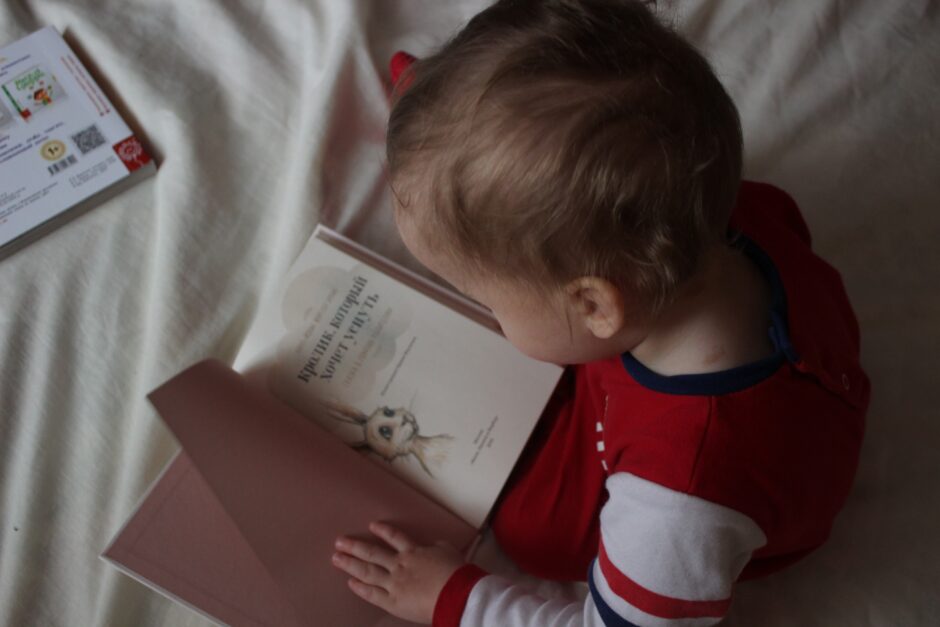

感覚的に楽しめるもの、色がはっきりしているものを好む子が多いように思います。

例えば、上記の本などは楽しみやすいと思います。

繰り返しのある展開、馴染みのキャラクターを好む子が多いように思います。

例えば、上記のような絵本ですね。

自分の経験に近いような、簡単なストーリーを楽しめるようになってきます。

例えば、以下のような絵本が楽しめるかもしれません。

発達障害児が嫌がらずに聞いてくれる読み方のコツ

たぶん、無理なく「ゆるふわ」な読み聞かせがいい。

読み手も楽しめるような読み方を

絵本の読み聞かせは「抑揚ゆたかに」「感情をこめて」なんて言われることが多いですよね。

そういわれてしまうと、ちょっと尻込みしてしまう…。僕もそうでした。

基本的には読み手も無理なく楽しめるような読み方でいいと思います。

子どもが一人ひとり違うように、大人にもキャラクターがあります。自然体で子どもとの時間を楽しみましょう。

読み聞かせ中は求めない

絵本をとおして「ことばを育てるぞ」と意気込む気持ちも分かります。

でも、読み聞かせ中に「これは何?」「〇〇は何している?」と質問攻めにするのはやめておいた方がいいと思います。

絵本の世界に入り、読み聞かされた言葉を聞いているだけで、理解できる言葉は自然と増えていきます。

絵本を「お勉強」として使うより、「遊びの一環」という意識が良いかと。

リラックスできる姿勢で

「絵本は座って聞きましょう」「かっこいい姿勢で見ましょう」と言われることもありますよね。

でも、幼い頃は一度にたくさんのことに意識を向けることはシンドイです。

「座って」「背筋を伸ばして」「話を聞いて」「絵本を見て」…といったように、たくさんのことに気を付けるのは大変だと思いませんか?

絵本を楽しむことを目標にするのであれば、まずはリラックスできる姿勢で良いのでは。

幼児期には特に、大人の膝の上に座って、背中から聴こえてくる心地よい声の中で、絵本を楽しむ経験をたくさんさせてあげたいなと思います。

絵本は「楽しさ」を優先で良いのでは?

というわけで、今回はここまでにしようと思います。

この記事でお伝えしたかったのは『絵本は子どもの発達・興味に合わせましょう』ということです。

絵本を通して、学べることはたくさんあると思います。でも、幼い頃には「学び」よりも「楽しさ」を優先で良いのではないでしょうか。

長期的にみて、本から学びたいという気持ちを育てるスタートは「本が楽しい!」という気持ちだと思うのです。