小学生の子をもつ母親「うちの子、なかなかひらがなが読めるようにならないわ。だんだん音読がきらいになってきているみたい。ひらがなを習得するために取り組むべき学習ってなんだろう?家で練習するにはどうやって教えたらいいんだろう?具体的な方法を教えてほしい。」

こういった疑問にこたえます。

- ひらがな習得の土台となる4つの力

- ひらがな習得の土台となる力の育み方

- 1文字ずつが読めるまでの発達

この記事を書いている僕は、言語聴覚士という資格で主に発達障害(読み書き障害を含む)やことばの発達の遅れのあるお子さんたちへの言語指導を15年以上行ってきています。その経験と知識から、本記事ではひらがな習得に関して解説していきます。

小学校に入る頃、周りの子がひらがなを読み始めている中、わが子のひらがな習得がなかなか進まないと心配になりますよね。

ひらがなが読めるようになるためには、どのような力が必要なのでしょうか?

「来年から小学校だから、急いでひらがなを教えなきゃ!!」と焦っても、ひらがなを覚えるための土台ができていないと、なかなか覚えることができません。

この記事では、『ひらがな習得の土台となる4つの力』を解説した上で、『ひらがな習得のための遊び』を紹介します。

読み終わると、ひらがな習得のためにどのような関わりが必要なのかが分かると思います。

それでは、さっそくお読みください。

目次

ひらがなが読めない?

ひらがな習得の土台となる4つの力

あなたも、以下のような意見を聞いたことがあるのではないでしょうか?

(-.-) 「ひらがなは子どもの興味が出たらやればいい」

(-.-) 「ひらがななんて何もしなくても勝手に覚えるわよ」

たしかに、お子さんによっては、「何もしなくても」「勝手に興味を持って」ひらがなを覚えたように見える子もいます。

しかし、どの子も日常の遊びの中で、ひらがなを覚えるためのポイントとなる4つの力をはぐくんだ結果、「ひらがなへの興味が育ち」「ひらがなを覚えることができた」のです。

ひらがなを覚えるための土台となる力は以下の4つです。

- 音韻認識

- デコーディング

- 視覚認知

- 語彙力

ひとつずつ解説していきますね!

①:音韻認識

音韻認識の力とは、単語がいくつの音でできているか、どのような音の順番で並んでいるか、といった音に関する認識のことをいいます。

音韻認識の力のうち、ひらがな習得との関連が深いものが以下の2つです。

①モーラ分解:単語を音に分ける力

②モーラ抽出:単語の中から音を取り出す力

モーラ分解とは、単語を音に分ける力のことをいいます。例えば、「たいこ」なら「た」「い」「こ」に分けることができます。通常は、大体4歳すぎくらいからこれらの力が育ち始めるといわれています。

この力がついてきているか確かめるためには、1音ずつ手を叩きながら単語を言ってもらうと良いでしょう。

この時に「た」「い」「こ」と1音ずつ手を叩ければ、モーラ分解の力は育ってきています。

「たい」「こ」と2回しか手を叩かなかったり、「たたた」「いいい」「こここ」みたいに拍手のようにパチパチ手を叩いたりして誤る子もいます。

その場合には、まずは「ねこ」「たこ」「いす」などの2文字単語から、大人と一緒にやってみると良いかもしれません。

モーラ抽出とは、単語の中から音を取り出す力のことをいいます。例えば、「たいこ」の最初の音は「た」、最後の音は「こ」といった具合です。

このような力がついてくると、しりとり遊びが好きになったり、自分の名前を逆から言って楽しんでいたりといった姿がみられます。

モーラ抽出(音を取り出す力)は、モーラ分解(音に分ける力)が十分に育っていないと難しいです。

モーラ分解ができるようになってから、まずは単語の最初の音のモーラ抽出から練習してみましょう。

『モーラ分解』と『モーラ抽出』の力を練習できるプリント教材も用意しました。ぜひ、ご活用ください。

お子さんが無理なくできるレベルをしっかりと繰り返すことが大切です!

②:デコーディング(対連合学習)

デコーディングとは、文字を音に変換する力のことです。

ひらがなを読む時には、「あ」という視覚情報(文字)を、「あ」という音(音声)に変換しながら音読します。

実は、このような『視覚情報→音』といった脳内変換は、ひらがな学習が始まる前にも行っています。

たとえば、身の回りの物の名前を言うときのように、『太鼓』を見て(視覚情報から)、「たいこ」と言う(音声に変換)ということは話し始めの頃から繰り返していますよね。

お子さんによっては、このような呼称の段階から、言い間違えが多かったり(例:はさみを見ながら「のり」と言ったり)、キャラクター名がなかなか覚えられなかったり、といった姿で見受けられる場合もあります。

③:視覚認知

視覚認知とは、見て形を認識する力であったり、形を組み合わせて目的の形をつくる(構成する)力などの総称です。

この視覚認知の中で、ひらがなの読みを覚えるためには形の特徴を把握する力が大切になります。

例えば、「あ」と「お」、「わ」と「れ」の形の違いがあいまいなままだと、なかなか読みが覚えられません。

また、「あ」という字がいくつかの線の組み合わせであるといった認識も一緒に育つと、後の「書き」にもつながります。

④:語彙力

上記の「モーラ分解」「モーラ抽出」といった音韻認識の力が育つには、ある程度ことばの発達が進んでいることも必要です。

ことばの発達とは、語彙や理解できる文が増えてくることと関係します。

また、ひらがな1文字ずつを覚えた後は、ひらがなを読んで意味を理解できるようにならないと、文字を覚えた意味がありません。

例えば、語彙力が未熟なままだと、せっかくひらがなが読めるようになって、「・・・あ、・・・ぼ、・・・か、・・・ど」「あぼかど?なんだそれ??」といったように、読めたはいいけど意味が分からないといったことが多いのでは大変です。

ひらがな1文字ずつを覚えるために大切なのは主に上記の3つ(音韻認識・デコーディングと視覚認知)ですが、並行して語彙を増やすことも大切にしてあげてほしいと思います。

ひらがなが読めない子の音読の土台を育てる遊び

ひらがな習得の土台となる4つの力を育てるための遊びを紹介します。

お子さんの発達の状態に合わせて、楽しめそうな遊びからお試しください。

音あそび(音韻認識を育てる)

① 音すごろく

サイコロの目をイラストにして、出たイラストの音の数だけコマを進めます。

② じゃんけんグリコ

「グー」で勝ったら「ぐ・り・こ」、「チョキ」で勝ったら「ち・よ・こ・れ・い・と」、「パー」で勝ったら「ぱ・い・な・つ・ぷ・る」と音の数だ進んでゴールを目指す昔ながらのゲームです。

同じようなルールで、家族の名前を言いながら音の数だけ階段をのぼる(例:「た・け・し」→3歩)など、お子さんの発達の状態に合わせてカスタマイズしてください。

① しりとり

単語の最後の音に続けて、ことばをつなげていくゲームです。

最初は「たいこ、次は”こ”だよ」などと、単語の最後の音を取り出すところを手伝ってあげながら遊んでみてください。

できるようになってきたら、お子さんが自分で単語の最後の音を取り出すのを待つために、上記のヒントは言わずにやってみましょう。

すこしずつヒントを減らしていきましょう

単語の一部の音をとってしまったら何が残るか?といったゲームです。

✔「たいこ」から「た」をとったら?→「いこ」:語頭音抽出

✔「たいこ」から「こ」をとったら?→「たい」:語尾音抽出

✔「たいこ」から「い」をとったら?→「たこ」:語中音抽出

語頭音→語尾音→語中音の順に難しくなります。

お子さんが楽しめるレベルから遊んでみてください。

③ さかさことば

単語をさかさまにして言うゲームです。

「むし」→「しむ」、「たいこ」→「こいた」といった具合です。

当たり前ですが、文字数が少ないほど簡単になります。

自分や家族の名前をさかさまにするのも楽しいですね。

対連合あそび(デコーディングの基礎をつくる)

① ナンジャモンジャ

カードに書かれたイラストに好きなように名前を付け、カードをめくりながら名付けられた名前を言っていくゲームです。

「このカードは、もじゃもじゃ」「これは、つるりん」など、初めて聞くような名前をイラストに対応させて覚える必要があり、デコーディングの基礎になります。

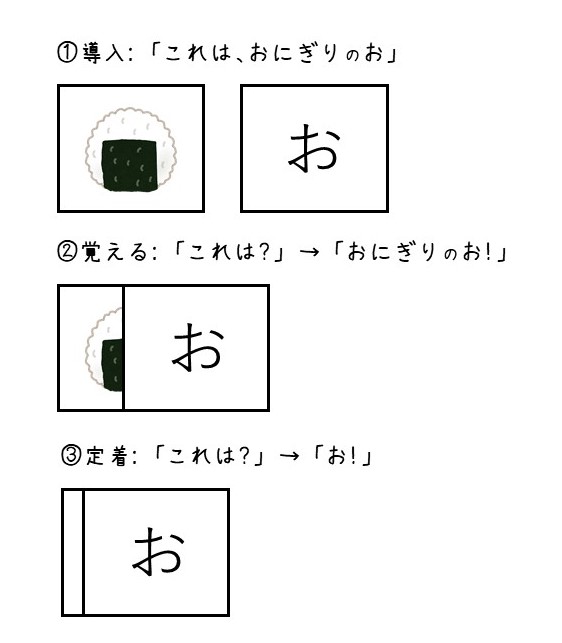

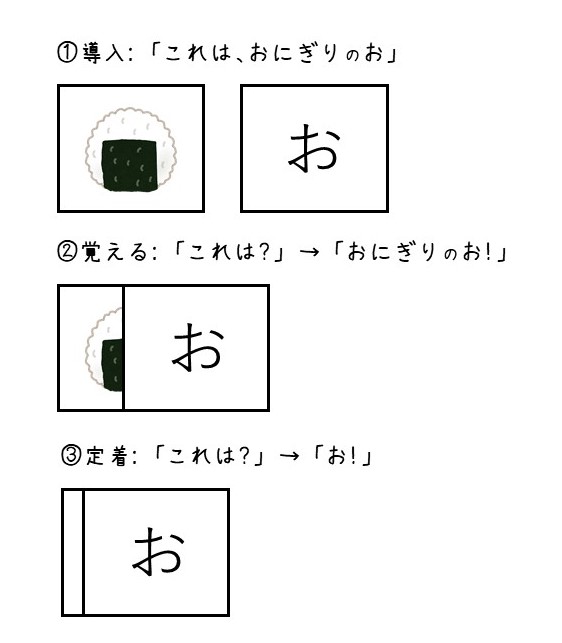

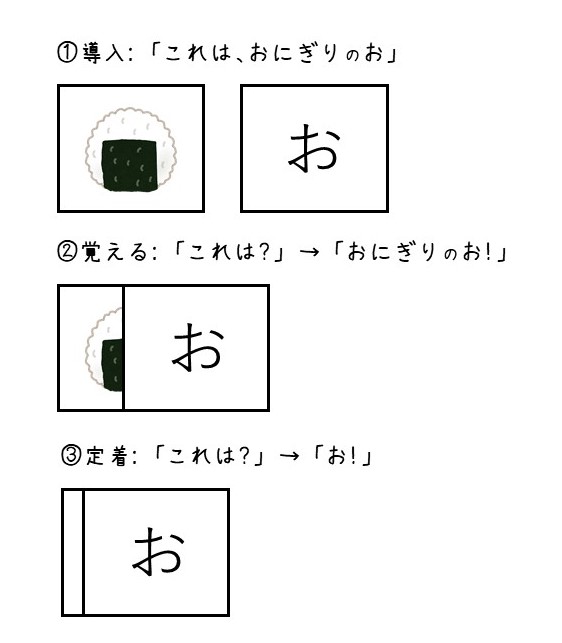

① キーワード方式

文字とイラストをペアにして、段階的にイラストのヒントを減らしていきながら文字を覚えます。

モーラ抽出(語頭音)ができるようになっていることが前提です。

構成あそび(視覚認知を育てる)

パズルや積み木、レゴなどの形を作る遊びであったり、工作のように自分のイメージを形にするような遊びも良いと思います。

また、じっくりと見比べる経験を持つことも大切なため、間違い探しなども楽しめると良いと思います。

絵本の読み聞かせ(語彙力を育てる)

まだ文字が読めない段階のお子さんでも、絵本の読み聞かせは大切にしてあげてほしいと思います。

絵本の読み聞かせでは、日常の中ではあまり使用しないような単語・言い回しを経験できます。

また、幼児用の絵本には、魅力的なイラストもたくさん!絵本の中で出てきた単語について、イラストと照らし合わせながら確認することで語彙を増やしていけます。

絵本はお子さんが楽しめるレベルのものから始めてあげるのがコツです。長い文章を聞いているのが苦手な子なら、短い文章で構成された絵本を選んであげると楽しめるかもしれません。

ゲーム(Nintendo Switch)のソフト

すこし文字が読めるようになってきたら、【読むトレGO! for 任天堂スイッチ】を使いながら、ゲーム感覚で定着をはかっても良いかもしれません。

このゲームでは、以下の3つのポイントをじっくりと練習できます。

- 文字を見て声に出して読む

- 文字を音のまとまりとして認識

- 音を聞いて文字を選ぶ

読むトレGO!の詳細については、【任天堂スイッチでひらがな学習!楽しみながら音読向上】の記事で評判・口コミなども紹介しています。

タブレット学習

お子さんによっては、タブレット学習でひらがな習得が進む場合があります。

タブレット学習には様々な種類があるので、お子さんに合った内容のものを選んであげたいですよね。

最近では、発達障害向けの学習支援も充実してきています。

障害をもつ子が学べるように丁寧に、分かりやすく、そして楽しみながら取り組めるような配慮が満載です。

タブレット学習については、【発達がゆっくりな子のタブレット学習:おすすめ3つ】もお読みください。

まとめ:ひらがなが読めない子のための支援のポイント

今回は、子どもがひらがなの読みを覚えるために大切な4つのポイント解説しました。

✔ 音韻認識

✔ デコーディング

✔ 視覚認知

✔ 語彙力

これらをバランスよく育てていけると、その先に「文字への興味」が育ち、ひらがなを覚えていきます。

今回は、1文字ずつを覚えるまでに必要な力を解説しました。

1文字ずつを覚えたら、次は「単語」「文」と長い文字の音読も発達させていきます。

ひらがな学習は苦手でも、算数や社会などの他の教科はよくできるなど、学習のアンバランスさや発達の凸凹が大きいお子さんもいます。

そういったお子さんに関しては、ひとりひとりの学習習得度に合わせた学習を提供してあげることが大切です。例えば、国語は1年生相当の内容、算数は3年生相当の内容、社会は2年生相当の内容、といったように。

こういった学習内容の調整は通常学級だけで行うことは難しい場合が多いですが、最近では通信教育の教材が能力の凸凹に対応しようと工夫してくれています。

これについては発達障害・学習障害児におすすめのタブレット学習についての記事で詳しく解説していますので、お読みください。

当サイトでは【言葉の発達に大切なこと | ゆっくり?遅れてる?言語聴覚士が完全解説!】の記事に、ことばの発達に関する記事をまとめて紹介しています。

ことばの発達の順番に記事を並べていますので、お子さんの発達の状態に合わせてお読みいただけます。

\クリックして記事へ移動!/