「ひらがなや漢字の読み書きが苦手。なんで苦手なんだろう?原因と教え方のコツを知りたいな」

こういった疑問に答えます。

- ひらがなの読み書きが苦手な原因は?

- 発達障害をもつ子がひらがなを学ぶコツ

- 便利なツールを利用した支援

この記事の中では、「ひらがな」の読み書きが苦手な子について解説します。

発達障害をもつ子の中には努力不足では説明ができない苦手さをもつ場合があります。

本人は一生懸命に努力しても、なかなか覚えられない……。

まず、国語の中でもひらがなの習得が苦手な原因を解説します。

そのうえで、発達障害をもつ子がひらがなを学ぶコツは?といった疑問に答えていこうと思います。

それでは、さっそくお読みください。

目次

国語(ひらがな)が苦手な発達障害児のつまづきの理由

ひらがなを読むことの苦手さを考える時には、「読み」を以下の2つに分けて考えましょう。

- 音読(文字を読むこと)

- 読解(読んで内容を理解すること)

順番に解説します。

つまづきの理由①:音読の苦手さ

音読の苦手さを考える時には、「音読」をさらに以下の2つのポイントに分けて検討することが大切。

- 正確性:1文字ずつを正しく読む力

- 流暢性:早くスムーズに読む力

まず、ひらがなの1文字ずつ(50音)が読めるようになっているかを確認しましょう(正確性)。

1文字ずつの音読ができていても、スムーズな音読が難しい場合にも支援が必要。

例えば、「あ、、し、た、、、は、、こ、、、うえ、、ん…」というように読んでいたのでは、読むのに精一杯で内容を理解することが難しくなります。

要するに「音読」については、『正確に読むこと+流暢に読むこと』が大切です。

つまづきの理由②:読解の苦手さ

読んだ内容の意味を理解すること(読解)が苦手な場合には、以下の3つのポイントで検討してみましょう。

- 音読が未熟

- 語彙が少ない

- 構文の理解が未熟

上記のように、音読が未熟な場合には読むことで精一杯で内容の理解が難しいです。

その他にも、語彙や構文(文法)の理解が未熟だと読んでも内容が理解できない場合もあります。

この場合には、語彙を増やしたり、構文の理解を安定させるなど、言語発達全般への支援が必要です。

こんな感じで、子どもが「ひらがなの読み」のどこにつまづいているのかを理解することで、支援すべき内容が見えてきます。

国語が苦手な発達障害児がひらがなを学ぶコツ

ひらがなの読みが苦手な子の学びのコツを以下の3パターンに分けて紹介します。

- 1文字ずつの音読の定着

- 単語のスムーズなまとめ読み

- 読解に必要な語彙の拡大

順番に解説します。

コツ①:1文字ずつの音読の定着

ひらがな習得の土台となる力として、以下の4つがあります。

- 音韻認識:単語の音を認識する力

- デコーディング:文字と音を対応させる力

- 視覚認知:形を正確に把握する力

- 語彙力:理解している単語の量

これらの力については、以下の記事で詳しく解説しています。

》【ひらがなが読めない?】音読の習得に必要な4つのポイント:土台となる力を固めよう

ひらがなの音読が苦手な子の多くは「音―文字」の結びつきを理解することに苦労します。

そのため、「これは“お”」と何度も説明されても、“お”という文字と「お」という音を対応させて覚えることができないわけですね。

子どもたちの中には、「文字」と「意味」を組み合わせて覚える学習方法が向いている子も多いです。

例えば、以下のような感じ。

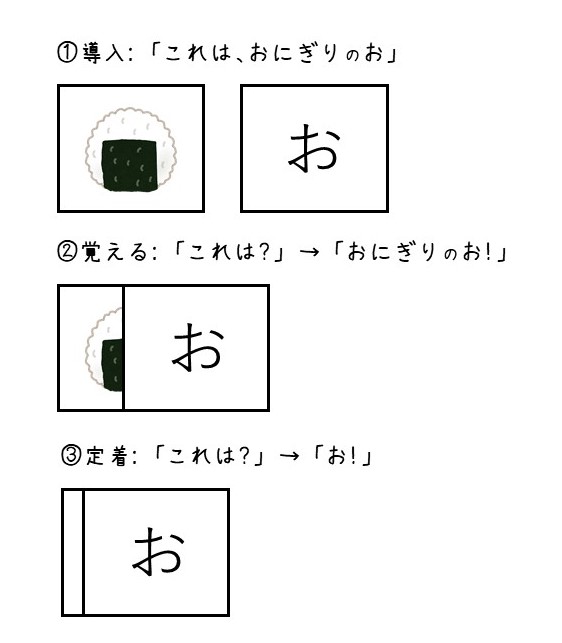

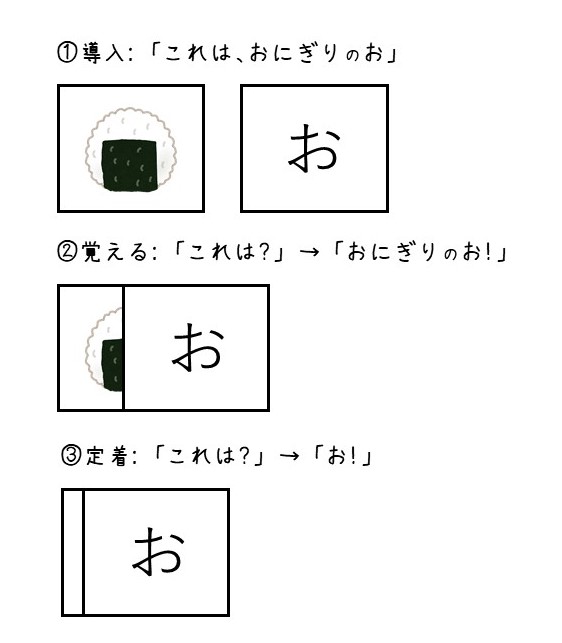

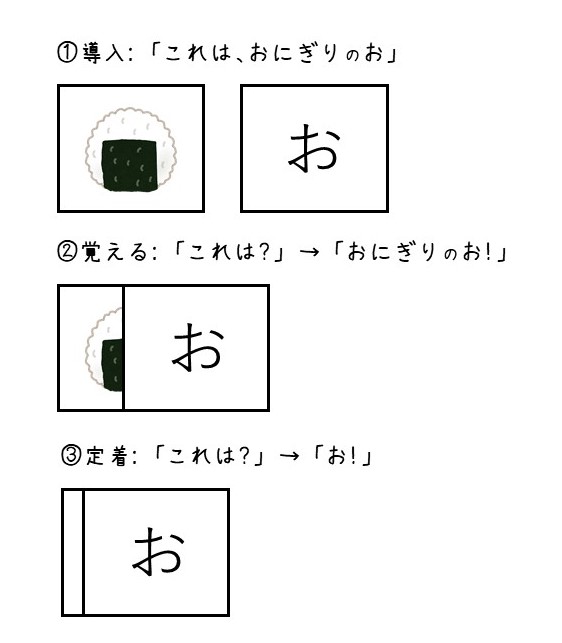

まず、「覚えたい文字」と「覚えたい文字の音から始まるイラスト」を用意します。

- 「これは、おにぎりの【お】」「おにぎりとこの文字は仲間だよ」といった具合に、イラストと文字のペアを視覚的に覚えてもらいます。

- 先ほど覚えたイラストと文字のペアを何度か繰り返しながら覚えてもらいます。その際に、「お」という文字をみたら「おにぎり」が頭に思い浮かぶようになっていればOKです。

- 最終的には、「おにぎりの【お】」から「お」と読むように伝えていきます。

地道に1つずつ読める文字を増やしていきましょう。

コツ②:単語のスムーズなまとめ読み

ひらがな1文字ずつが読めるようになったら、次は単語をスムーズに読むことを目指しましょう。

これには、単語を読んでその内容を理解する経験の積み重ねが大切。

例えば、スーパーに行くときに「買う物リスト」のようなものを持たせて、1つずつ読んで対応する品物を持ってくるなどの練習も良いでしょう。

本人の習得状況に合わせながら、単語の文字数を増やしていきましょう。

最近では、任天堂スイッチを使ったひらがなの学習ソフト(読むトレGO!)も考案されています。

1文字ずつは読めるけど流暢に読めない、漢字の習得にもつまづいているといったお子さんには楽しみながら学べる良い教材だと思います。

コツ③:読解に必要な語彙の拡大

語いが少ないお子さんの場合、以下の理由が考えられます。

- 言葉の発達の遅れ

- 文字言語の経験不足

言葉の発達がゆっくりな子の場合には、発達の状態に合わせた関わり・課題設定の中から語彙を広げていくことが大切。

しかし、中には言葉の発達が年齢相応に育っているはずなのに、音読の苦手さから文字言語の経験が不足したために語彙が蓄積されにくい子がいます。

小学生くらいの年齢になると、日常会話で使用される語彙はおおよそ理解できるようになります。

その後は文字言語を通して語彙や文法を学び、本を読むことで知識をたくわえていくわけですね。

音読が苦手な子たちは、「読むのは疲れるから…」と読書から遠ざかっている場合が少なくありません。

「だからといって、本を読むように伝えても読まないし…」

読むことが苦手なら、「読み聞かせる」ことで文字言語にふれる機会を作っていきましょう。

言葉の発達がゆっくりなお子さんの場合、小学校低学年のうちは挿絵(イラスト)が描かれている絵本の読み聞かせがおすすめです。

絵本の読み聞かせであれば、お子さんが知らない単語が出てきた時に、イラストと照らし合わせて確認することができます。

お子さんの理解の程度に合わせて、読むスピードや読み方を変更できる点も、読み聞かせのメリットです。

もしくは、以下のような「音読に関するツール」を使うのも良いかもしれません。

国語が苦手な発達障害児へ:便利なツールを利用した支援

最近では、以下のような読み上げツールが増えてきています。

教科書の読み上げは「デイジー教科書」「BEAM」「Access Reading」が使いやすいと思います。

Access Readingについては、課題図書についても音声で提供されているので読書感想文などにも使用できるのがメリットです。

使いやすそうなものを選んで、宿題の時などに試してみましょう。最近では学校での使用を許可されるケースも増えてきています。

ひとり1台ずつパソコンやタブレットが支給されるようになってきているので、学校にもお願いしやすくなりました。

教科書の他にも、みんなが読んでいる普通の本を読んでみたい!という子にはAmazonオーディブルが優秀です。

子ども向けの書籍も対応しているので、自分のペースで本を聴いて楽しむことができます。

子どもが使わない時には親も楽しめるので、ぜひ一度お試しください。

》【30日間無料】Amazonオーディブルの特徴とメリット・デメリットを徹底解説!

ひらがなの音読に時間がかかる子の場合、文字を書くこともに苦労している場合が多いです。

書字に関するツールは多くはありませんが、以下のような方法を活用している子たちもいます。

- 黒板を写真で撮影して持ち帰る

- タブレットのフリック入力

- 音声入力

「情報を持ち帰るため」に書く必要がある部分は、ツールを利用してしまうのが手っ取り早いと思います。

明日の予定についてはタブレットで黒板を撮影する、授業の重要部分は録音して持ち帰るなど。

ツールを使ってできた余裕で、本来学ぶべき内容に注力すべきだと思います。

学習障害という考え方(国語のひらがなが特別に苦手)

言語発達や対人関係、その他の生活スキルなどの発達は問題ないにも関わらず、読み書きだけの苦手さが目立つ子がいます。

そういった子の中には、産まれながらの脳の機能異常から文字学習に通常よりもコツが必要なお子さんが存在し、学習障害と診断される場合があります。

診断については、医療機関で相談されると良いと思います。

学習障害をもつがゆえに、国語が苦手(音読・読むことが苦手)なお子さんの場合、これまでの学習を怠けていたわけでも、あまえから学習を避けていたわけでもありません。

うまく学ぶことができなかったために、読むことを避けたり、国語がきらいになっているお子さんたちも多いです。

お子さんの勉強スタイルにあった学習方法を提案したり、お子さんの習得状況・学習の進み具合に課題の難易度を合わせてあげることで、モチベーションを維持して取り組めるようになる場合もあります。

本記事でも紹介してきたような学習方法・学び方が、お子さんの国語の学びに少しでも役立てていただけそうなら幸いです。

通信学習の中でも、お子さんの習得状況・学習の進み具合に合わせて学べるようなものが出てきています。

具体的には、お子さんの国語の習得状況が1年生レベル、算数は3年生レベルといったように教科によってバラツキ・凸凹があったとしても、子どもの能力に合わせた問題が提供されます。

「分かった!」をたくさん経験して、学習への意欲・モチベーション、学ぶことの楽しさを育てましょう。

まとめ:国語が苦手な発達障害児に学びの支援を!

この記事では『ひらがなの読み書きが苦手な子の支援』について解説しました。

ここまでをまとめます。

- 読みは「音読」と「読解」に分けて考える

- 子どもの特性に合った教え方が大切

- ツールをうまく活用しよう

こんな感じです。

「国語が苦手」といった時に、具体的にどこにつまづいているのかを把握することは大切です。

そして、「苦手な部分の練習」と並行して「苦手を補って学習機会を保障する」といった考え方も重要だと思っています。

例えば、読むことが苦手なら「本人の能力に合わせた読みの練習」をしつつ、「教科書は読み聞かせることで学習を保障」といった感じ。

勉強はもちろん大切ですが、Amazonオーディブルとか使いながら教科書以外に自分の好きな本を見つけることも応援してあげて欲しいと思います。